利他性の起源

1

道徳という概念の内容は複雑である。道徳はある行動が是とされるか否とされるかを指示する。ある社会で是とされる行動が、他の社会では否とされるか、あるいはどうでもいいこととされるという事実がある。もし、道徳の普遍性を見だそうとするなら、その事実を説明しなければならない。そうでなければ、道徳の普遍性はただ推奨される行動と禁止される行動を(恣意的に)決めているだけのことに求めざるを得ない。

なぜそういう現象が普遍的にあるかの説明として、道徳が社会の安定に役立つということが何となく受け入れられている。道徳がある特定の形でなければならなかったということが社会の他の要素との関連で述べられることがあるが、その関連が必然的であり、それ以外のあり方よりも効果的であり、それがかえって悪影響を与えるということがなかったということの検証は難しい。道徳が一部の人には不利な状況をもたらすことがあるという事実は、社会を全体として捕えることの妥当性に疑問を投げかける。

それゆえ、道徳という複雑な概念は避けて、利他行動について考えてみることにする。道徳の中心的な内容の一つとして、自己の利益の追求を抑制することがあることについては、異論はないだろう。その機能については様々な解釈が可能だが、他者を利するか、あるいは、少なくとも他者を害さないというのが目的とされていることについても、異論はあるまい。ただし、自己の利益の追求の抑制が、他者とは関係なしにある目的を達成するためである場合もあることは認めよう。たとえば、節制による健康保持のように自己の利益となってはね返ってくることを目的とすることがある。あるいは、単に理想的とされる人格の形成が目的とされることもあろう(そのことによって他者の関心を引こうとしているのかどうかは別として)。

単に利益の機会をあきらめるだけではなく、他者のためにあえてコストを負担することを利他行動と呼ぶことにしよう。このような行動が存在することは事実であると認められるであろう。そのことに格別問題はないように思える。性善説の立場に立てば、人間はそのような性質をもともと備えているのだから。あるいは、性悪説であれば、社会が人間をそのように仕向けるであろうから。けれども、進化論的には、利他行動の発生は謎である。

進化論からみれば、個人は利己的であるはずだ。むろん、遺伝子の利己性と個体の利己性が相反することがある。そのような場合には、結局は前者が勝ち残るので、個体の側からは利己性が発揮されないように見える。しかし、ここでは遺伝子の利己性が個体の利己性と一致し、個体の利己性を遺伝子の利己性の代理変数とすることができる場合に限ることにする。

進化論的に考えると、純粋な利他主義は存在しないはずである。自己よりも他者の利益を優先するような主体は自然選択には耐えられないはずであり、そのような行動特性は遺伝的に継承されえないはずである。そのような行動がある個体に現れるとしてもそれは偶然にすぎず、そのような性向が継承されてもわずかな世代のうちに消滅してしまうであろう。しかし、それが繰り返し現れ、しかも普遍的といっていいほどの広がりにおいて見られるとすれば、その理由が説明されねばならない。

血縁選択理論については省略しよう。ここでは血縁関係を条件としない利他行動を扱うからだ。

一つの解答は集団選択の理論だった。個人は集団の利益のためにコストを負担する。なぜなら、集団の利益はそれに属する個人の利益となって還元されるからだ。負担するコストが得られる利益よりも小さければ、集団への貢献という利他行動は成り立つ。しかし、「ただ乗り」という現象がこの理論を危うくする。集団の全成員がコストを負担しているのであれば、一人ぐらいがそれを忌避したとしても、集団の利益に大した変化は起こらない。コストを負担せずに利益だけを受け取ることができるのなら、いずれは皆がそうすることになってしまうだろうから、結局集団の利益は生み出せなくなり、利他行動も成り立たなくなる。

これに代わる有力な解答は互恵的利他主義の理論である。交換が即時に行われず時間的にずれていれば、交換の片方の要素は援助や贈与に見えるだろう。将来の返礼が期待できれば、利己的な個人でも援助や贈与は可能だ。利他行動は債権を成立させる行動であるというのが互恵的利他主義の理論である。

将来の返礼(債務の返済)がなされるという保証については、交換が継続することがあげられている。債務を返済しなければ、交換は行われなくなり、将来の交換によって得られる利益の流れを失うことになる。失うものが一度の収奪で得られるものよりも大きければ(むろん、コストの計算もして)、債務をきちんと返済することは利己的な個人にも可能である。ただし、交換の継続が有限であるならば、最後の収奪の機会が発生し、それをお互いに認め合うことで、その機会がどんどん遡ってきて、現に行われようとしている交換を破たんさせてしまうことが、理論的に予測されている。交換が無限であると仮定することに妥当性はあるだろうか。

行きずりの人に利益を与えることは、返済の可能性が極端に小さいことから、困難である。交換の相手は、よく見知っていて(でなければ誰に債務があるのか分からない)、これからも接触を続けるような人に範囲が限られてしまう。互恵的利他行動は小集団で発達し、やがて本能化されたと考えれば、これらの難点を回避できるかもしれない。しかし、そうなると、互恵的利他主義と集団選択の相違はあいまいになってくるだろう。集団選択との違いを保持するためには、最低限交換の相手を個人的に特定することが必要だ。だとすれば、利他行動に普遍性は備わらない。

それはさておいても、返礼を期待して行う利他「的」行動がはたして利他性を説明し得るのかという疑問がある。互恵的利他主義によって利他性を心理的に説明するためには、それが主観的には他者の利益を優先するものであっても、客観的には主体の利益になっており、なおかつ、自らの利益になっていることを主体が認識していない、ということを証明しなければならない。主体が自己欺瞞によって行動の動機を利他性と認識するという説明がある。意識というものが主体の主人でないことが明らかにされている現在、そのような説明は可能であろう。しかし、意識がそのことを認知していなくとも、主体は純粋の利他性と互恵的利他主義を区別しているはずである(そうでなければ、自己欺瞞など必要としない)。

逆に考えてみよう。他者を援助することが主体の利益にもなる状況があったとしよう。そのような行動性向は、「ある条件のとき他者を援助する」という形式をとって遺伝的に継承されるかもしれない。その条件下の行動が必然的に自己の利益になるのであれば、条件の中にことさらそれを含める必要はなくなる。だとすれば、自己の利益を考慮することなく利他的な行動が取られ得るだろう。

そう考えると、互恵的利他行動がとられる条件としては、「その対象となる人間が返礼が可能である」ということになるのではないだろうか。だとすると、互恵的利他主義は利他性の対象を大幅に絞ってしまっていることになる。弱者は返礼が期待できないゆえにその対象から外されてしまうだろう(お返しをしてくれる縁者の存在を考慮に入れるという行動が無意識的になされるとは考えにくい)。そもそも援助を必要とするのは困っている人々なのだから、本来はそれらの人々を対象とすべきではないだろうか。強者が一時的に困って援助を必要とするタイミングを虎視眈々と狙っているというのが、互恵的利他主義が提案する利他性に他ならない。あるいは、困っていようとなかろうと、返礼可能な人間に援助ないし贈与を押しつけるということになるだろう(たとえ主観的にはお返しを期待していなくとも)。

他に考えられる条件として、「その対象となる人が困っている」というのがあるだろう。通常はこれこそが利他行動の本質であると受け取られているのではないだろうか。困ってもいない人に援助を押しつけるのは、明らかに対価を求めているという推察が可能である。お返しが期待できようができなかろうが、困っている人を援助する、という行動がなぜ取られるのかが問われなければならないのではないだろうか。

2

集団選択論はその弱点としてフリーライダーを許してしまう点を衝かれる。しかしその批判はただ乗りが可能であるということを前提にしている。集団がそれほど大きくなければ、フリーライダーの特定は難しくない。ただ乗りを排除できれば、集団選択論を棄てる必要はなくなる。いわば集団選択論を個人化するのである。

協業において、貢献と成果の関連が参加者に明確であれば、サボる理由はない。サボれば報酬が減るだけである。逆に、生産性の高い成員が他の成員より労働量を増やせば、全体の収益を拡大することができる。分配が平等であれば、生産性の高い成員が低い成員を援助することになるが、両者とも利益が増す。

生産性の高い成員が多い労働量を引き受けることになるのだから、平等分配において恒常的にこのようなことがなされるのは難しいかもしれない。たとえ均等労働の場合よりも利益が増えるとしても、労働における不公平が生産性の高い成員に不満を抱かせる可能性はある。だが、一時的であればどうであろうか。もともと生産性の差というのはあまり大きなものではなく、一時的な現象であるかもしれないのだ。

どのような場合が考えられるだろうか。体調不良や何らかの都合である成員の労働量が減り、不足分を他の成員がカバーするとしよう。他の成員が減った労働量を補填したとすれば、収益の減少を少なく食い止めることができるだろう。労働量が減るのではなく、生産性が落ちると考えれば、他の成員(比較的に生産性が高い)が労働を代替することによって、従来の生産レベルからの下落をある程度防げる。他の成員のコストは上がり利益は低下するが、協働を解消するよりはマシであり、しかも成員を変えることができない場合には、そうすることが合理的である。

協働を前提にすれば、利他行動それ自体が、その主体にとって見合うのである。そして、そのためには利他行動の主体は援助される者より生産性に優れていることが必要である。利他行動とはノーブレス・オブリージュなのである。

3

生産性の高い成員の労働量が比較的に多くならなければならないのであれば、他の成員は非本意的にサボることになる。もし、彼らが追加の利益の一部を生産性の高い成員に渡すことによって彼らから超過労働を引き出せれば、協働の規模は拡大し、全員の利益が増える。最適なのは、労働時間と生産性に比例した分配である。しかし、役割によって報酬が異なることになれば、役割の配分が問題になってくる。

A・Bの二人が、α・βの二つの役割のいずれかに従事して、協働するとしよう。AB両者の生産性が等しければ、αβのどちらの役割にどちらがつこうが、協働の成果は同じである。さて、役割を違えた場合の協働の成果が異なるとしたら、AとBの生産性に違いがあるということになろう。Aがαの役割、Bがβの役割である協働の成果が、役割が逆の場合(Aがβ、Bがα)のそれよりも大きいとすれば、生産性が高いのはA、Bのどちらであろうか。α、βの役割の労働時間の差は関係ないであろう。両者が等しい場合にもそれは起こる可能性があるし、労働時間の短い方の役割が生産性の変化に大きく寄与することも考えられる。このケースだけでは判断できないであろう。Aがαの役割についたことが生産性の向上に寄与したかもしれないし、Bがβの役割についたことが寄与したのかもしれない。

このことを見極める方法はある。βの役割にB以外のC、D、E‥‥がついてみて、協働の生産性に変化がないか見るのである。変化があまりなければ、Aがαの役割につくことによる貢献が大きいことが分かる。逆にB以外の者がβの役割についたとき生産性が落ちるのであれば、Bがβの役割につくことによる貢献が大きいことが分かる。αの役割についても同様に試すことができる。

このようにして各人の各役割における生産性の違いが認識されるとすれば、分配はどうなるであろうか。いかに生産性が高かろうと、協働においてしかその能力を発揮できないのであれば、他の成員が承諾しないかぎり、分配に差をつけることは困難であろう。生産性の高い者は、その役割につくことを拒否すると示唆することで、他の成員を説得できないからである。なぜなら、彼が他の役割に回れば、協働の成果は減少し、結局彼の取り分も減ってしまうからだ。

他の成員が、生産性の高い者に分配を多くすることに賛同するのはどういう場合が考えられるだろうか。一つは、生産性の向上に努力が求められる場合である。協働の生産性の向上に重要な比率をしめる役割につく者に対して分配が多くなされるなら、その役割をめざした競争が起こり、技量の向上の努力がなされることが期待される。もう一つは、協働の単位が複数存在し、その成員間の移動が可能である場合だ。生産性の要となる役割をこなすことに優れている者は、分配が多くしてくれる協働に参加することを選ぶであろう。協働の単位間の競争により、生産性の高いとみなされる者の分配は多くなる。

各役割の間に労働の代替性が失われることが、労働市場を生み出し、利他行動の優位性を失わせしめたのであろうか。

〈補論1〉

協働は囚人のジレンマ状況ではないということを厳密に検討してみよう。一人で仕事をして生み出すよりも多くの成果を参加者に配分することができるからこそ、人は協働に参加する。ところで、あなたがサボっても協働の成果の分け前はもらえるとすれば、あなたはサボることにするだろうか。もしサボることが有利ならばあなたはそうしたいが、みなが同じことを考えてサボってしまえば、結局は誰も協働の成果を得られない。これは囚人のジレンマ状況だろうか。

ここには重大な前提がある。それはサボることが分配に影響しないということである。協働の成果が公共財のようなものであるなら、「ただ乗り」ができるということだ。

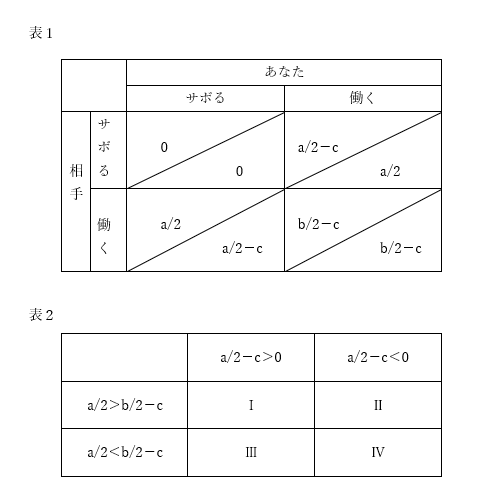

あなたが全く仕事をしなくても、あなたの協働の相手が収益を等分に分配してくれることが制度的に保障されているとしよう(このことの妥当性は後で検討する)。この関係をゲームとして表わしてみよう(表1)。一人で働いた時の収益をa、協働の収益をb、働く費用は二人とも同じでcとする。協働の利益はあなたと相手とも同じb/2−cである。一人が働き、他方がサボれば、前者はa/2−c、後者はa/2の利益となる。当然のことながら、b>a>c>0、b>2cである。

あなたがどうすべきかは、0、a/2、a/2−c、b/2−cの大きさによるだろう。a/2>0、b/2−c>0、a/2>a/2−c 、b/2−c>a/2−cは分っているから、問題は、0とa/2−cの、およびa/2とb/2−cの大小比較になる。ここで、四つの状況が考えられる(表2)。

状況Ⅰ。均衡点はない。相手がサボっても、あなたは働く方が有利であるが(とにかく0以上のものが得られるのだから)、相手が働く場合、あなたはサボる方が有利となる。

状況Ⅱ。これが囚人のジレンマの場合である。相手がサボるのであれば、あなたもサボるべきだ(働いても損するだけだ)。相手が働いてもあなたはサボった方が有利である。したがって、あなたはサボることにする。相手の状況も同じだから、相手もサボることになり、結局双方とも利益は0になって、協働すれば得られた利益(b/2−c)を失うことになる。

状況Ⅲ。これが協働になる。相手がサボってもあなたは働いた方がよい(とにかく0以上のものが得られるのだから)。相手が働けば、あなたも働いた方が有利になる。結局、あなたは働くことにする。相手の状況も同じだから、二人とも働いて協働の果実(b/2−c)を得ることができる。

状況Ⅳ。均衡点はない。相手がサボれば、あなたもサボった方がよい(働いても損するだけだ)が、相手が働けば、あなたも働いた方が有利となる。

囚人のジレンマになってしまうか協働を成り立たせるかの状況の差は、生産性の違いにあると言えよう。

ところで、これらの状況には、搾取とみなされるようなものは何もない。ゲームの本質として、相手の選択に介入することが排除されているからだ(ゲームの構造自体を操作できれば別だが)。そこで、何らかの理由により、一方(たとえばあなた)が相手の選択を制限できるとしてみよう。相手が働かざる得ないようにできる場合、あなたの選択はどうなるであろうか。状況ⅠとⅡであれば、あなたはサボる。状況ⅢとⅣであれば、あなたは働く(つまり、協働が実現する)。ではあなたがサボれる状況ⅠとⅡについて検討してみよう。

状況Ⅰ。実は、この状況はもともと協働は成り立たないのである。a/2>b/2−c、a/2−c>0であるから、a>b/2である。つまり、一人で働いた成果の方が、二人で働いて成果を二分するより大きいのである。協働が成立しないのであれば、このような状況ありえず、搾取を問う意味はない。

状況Ⅱ。囚人のジレンマにおいて、一方の負担で他方が有利になれる場合である。このとき、搾取される側は損失になる。そのような状況を受け入れさせるのは、搾取する側にも大きな費用がかかる(搾取される側にわずかなりとも利益がある場合は状況Ⅰとなってしまう)。その費用が搾取で得られる利益を凌駕してしまうことは十分考えられる。

協働において搾取とみなされる状況を作るには、むしろあなたの選択が制限されることが必要なのである。あなたがサボらざるを得ない理由があり、その理由を相手も了承しているとしよう。相手はどのような選択をするであろうか。状況ⅡとⅣでは、相手はサボる(働いても損をするだけである)。状況Ⅰは協働が成り立たないから除外される。結局、状況Ⅲにおいて、相手は働く選択をするであろう(少なくとも何がしかの利益は得るのだから)。このとき、あなたは、a/2の利益を得るが、より大きなb/2−cの利益をあきらめることになる。つまり、協働における搾取の状況では、搾取する方も利益を減らすことを受け入れざるを得ないのだ。

これはどういうことだろうか。協働における搾取(搾取される方から言えば利他行動)は、搾取者が労働をなし得ないことから生じるのである。典型的には、病気や怪我などによって一時的に、あるいは障害などによって長期的に労働が困難であっても、分配の平等が維持されれば、そこに利他行為が生じるのである。

〈補論2〉

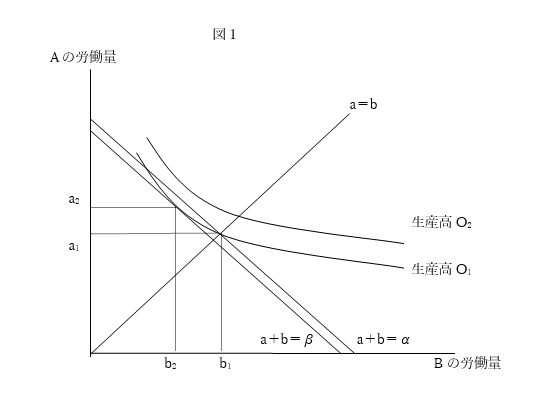

生産性の異なる人による協働と、平等分配・均等労働はどう関係するであろうか。図1はA、Bの労働量と生産高の関係を示している。生産高線の形状はAの方がBより効率的であることを現している(AとBの労働は代替的)。均等労働a₁・b₁での産出水準がO₁である。

もしO₁の水準における限界利益(限界収益-限界費用)が0を上回っていれば、A・B両者が労働量を等量追加することによって、たとえばO₂の水準まで生産を増加させることができる(O₂においては限界利益=0)。

ところで、均等労働は全体としての最適生産にはなっていない。均等労働という制限を外せば、Bの労働量をAの労働量に代替することにより、少ない総労働量(β<α)で同じ水準の生産高を達成することができる。ただし、労働量の差が分配に反映されていないという不平等をAが容認しなければならない。もしAの労働増加の費用が平等分配される収益の増加を上回るのであれば、Aが労働量を増やす誘因はない。

ただし、生産性の差が、Bに何らかの支障があって一時的に生じている場合(常態ではない場合)、臨時的にAが労働量を増やして、生産高の減少をくい止めようとすることは考えられないことではないだろう。