倫理についての三冊の本

1

ここで取り上げる倫理についての三つの著作の間に、何らかの系統的な関連があるのかどうかは分からない。倫理学の分野において、これらの著作が占めている位置も知らない。ただ、たまたま私が読んだということが選択の理由であり、私の関心によってつながりをつけてみただけなのである。三冊の本は、モーリッツ・シュリック『倫理学の諸問題』(安藤孝行訳、法律文化社、1967)、ジョン・デュウイ&ジェイムス・H・タフツ『社会倫理学』(久野収訳、河出書房新社、1966)、ジョン・ロールズ『正義論』(矢島鈞次監訳、紀伊国屋書店、1979)である。

『倫理学の諸問題』を読んだのは訳書が出版された年か、その翌年であるからずっと以前のことであり、『社会倫理学』は最近になって読んだ。読んでみて、『倫理学の諸問題』の内容と共通するところがあることに気づいた。シェリックは1929年にアメリカのスタンフォード大学に招かれており、プラグマティズムとウィーン学派の親近性を考えれば、デュウイと交流があったと考えるのが自然だろう。二人の間に思想の共有があったのか私には分からないが、基本的な点で両書が共通するのは、自己に関わって行動することが必然的に利己主義になるのではないという立場である。そして、倫理と克己の結びつきに疑問を呈し、個人の欲求(とかそういうもの)に配慮する必要を強調している。

ロールズの『正義論』はずっと気になっていたので、『社会倫理学』に続いて読んでみることにした。そういうことを期待していたのではなかったが、この本によって、適切な言い方かどうか分からないが、経済と社会の違い、あるいは交換と生産の違い、もしくは市場と組織の違いとでもいうようなものが、倫理の考察には必要なのだということが理解できた。

うかつなことだが、この三冊の本を読むことで、近代の倫理学の要諦が、「自由な個人」と「社会の統合」を結合させるという視点にあることを、初めて私は理解することができた。個人が自らの望みを自由に追求することをできる限り認めながら、そういう個人が集まった社会でお互いの自由を侵害せずに共生することが可能か。この三つの著作もそのような問題提起に答えようとしている。

個人が放縦であることを放置すると疑わせるような論理展開を多くの人は好まないようである。これは日本に限ったことではないのかもしれない。だから、これらの著作の影響力は限られているようだ。しかし、自由と豊かさを享受しながら、社会の安寧を望むなら、このような探求の方向へ進むしかないのではないか。

ただし、シュリックとデュウイ&タフツは功利性ないし合理性だけではこの問題を解決できないとして、非功利的・非合理的な心情を導入している。ロールズは合理性だけに頼ろうとしているようだが、結局は学習というものによって自説を補強せざるを得なくなっている。この三冊の本を読んだ当時はその辺りがごたごたしているようで、ノージックの『アナーキー・国家・ユートピア』の方が合理性に徹していてすっきりしているように思えた。

しかし、その後、倫理は感情に属し、従って生得的なものであるという見解に説得性を感じるようになった。そういう観点からすると、この三人の理論は以前とは逆の意味で不徹底に見える。個人から倫理を導き出すのに、共感とか同情とかを媒介にする必要はなく、また学習による形成過程を挟み込む必要もないように思う。

そういう現在の私の立場から、この三冊の本について概観してみよう。それらを取り扱う私の態度は、後から来た者の特権として批判的ではあっても、否定的にはなっていないはずである。三つの著作とも書かれてからだいぶ時がたっているが、それらの発するメッセージは決して古びてはいないと私には思える。

2

シュリック『倫理学の諸問題』の原著“Fragen der Ethik”は1930年の出版である。シュリックについては、私はこの訳本の「後記」に書かれてあることしか知らない。彼は「1882年生まれのオーストリーの哲学者で、1922年から1936年の不慮の死にいたるまで、ウィーン大学の教授として、いわゆるウィーン学派の中心となり、論理実証主義あるいは、シュリック自身の呼称によれば整合的経験論をはじめた人である。(中略)ウィーン大学の構内において、精神異状の前学生の凶手にたおれた」。彼の著作で日本語に訳されているのはこの本だけらしい。

この本においてシュリックは、「自分の快を追求する」ことが利己的である、という主張に反対する。簡単な反駁の例として、「偏見のない人なら誰でも他人の満足についてのよろこびから生まれる行為を利己的とはよばない」(P62)ということを彼はあげている。それどころか、シュリックは全ての行為の動機を快に求める。「あらゆる意志行為において、決断は無条件に最も快い(最も不快の調子が少ない)動機の方向におこる」(P46)から、利己的行為であろうが利他的行為であろうが、動機が快であることにおいて変わりがない。

こういう議論は他の人もしており、一見自己にとって不快に見えるような行為も、解釈によって快のなせる技と説明がつく。そこから、利他的行為といわれるものも実は利己的行為にすぎないという結論を導き出すこともできる。シュリックは、そうではなく、全ての行為の動機が快であろうとも、利己的行為と利他的行為の区別は可能であるとした。シュリックは利己主義について次のように言う。

ある傾向性の満足は、それだけでは決して利己的ではなく、それがおこる仕方、それがおこる状態が、はじめて人びとが「利己主義」という非難的なことばで呼ぼうとするような事態をもたらすのである。(中略)彼を憎むべく、非難すべきものとするのは、彼が特殊の衝動に従うことではなく、彼が他人の願望や要求にかまわずそれをなすことである。彼が隣人たちの喜びや悲しみを全く冷淡にみすごしてゆくような思いやりのなさで、彼の目的を追求する時、彼が隣人たちの幸不幸に対して、聾で盲で冷淡なままで居る時、たとえ多くの場合彼の目的をその他の点で非難しないにしても、われわれは彼を利己主義者であると考える。(P82-3)

つまり、排せられるべき利己的行為とは、自己の利益追求そのものではなく、自己の利益追求において他人の利害に無関心である行為である。その前提には、自己にとって有利である(快)と同時に他人にとっても有利である(利他的)行為というものが可能であるという主張がある。これは「われわれの文化圏に現在支配している道徳」に対する批判であった。「この道徳にとって特徴的なことは、それのすべての重要な要求は自分の願望を仲間の願望のために抑圧することに帰する」(P87)のであり、「本質的に断念の道徳」である。「近世の道徳哲学は価値と快とを対立するものとみるまでには至らないが、それでもそれが快にいかなる道徳的価値もみとめず、したがって価値基準としてすっかり斥けるという限りにおいて、道徳家の暗示に従っている」(P138)。

そもそも全ての人が「自分の願望を仲間の願望のために抑圧する」としたら、願望を達成するのは一体誰なのだろうか。人々の間の利害は対立する場合があるが、共通することも多いはずだ。そこで、彼は道徳の定義を次のようにする。

善が善くあるのは、それが社会に利益をもたらすもの、すなわち結局快を増進するもの、と考えられるからである。あるいはまた次のようにも言える。「道徳的」ということばの、実質的意味は、(それの形式的意味は、社会から要求されたものということである)それが平均的意見にしたがって有用であるものをあらわすことにつきると。(P105-6)

シュリックは功利主義を批判的にではあるが採用しているようであるから、「平均的」とか「一般者」という判断基準をとる。そうすると、社会、すなわち一般者にとっての、あるいは平均的な快の増進と、個々人にとっての快の増進とが一致するかどうか分からないという難点も継承する。シュリックによる定式では「なぜ人間社会に有用なようにみえるものはすべて行為者自身にとって快くありうるのか」(p175)という問題である。

「原始状態」の「万人の万人に対するたたかい」を避けるために自発的に「平和条約」が成立するという、この問いに対するホッブス的な説明は、「個人の知性についての一つの前提」を必要とする。しかし、「知的能力は実際は、はるかに貧弱」であるから、「正しい行為の動機は計算の結果としては生じないで、社会が制裁を導入して、規則違反を将来の処罰によって脅迫することにより、新しい動機が追加されなくてはならない」(P179)。この動機は「あやまった行為の結果のおそれ、すなわち不快の中に成立する。この恐怖の中に、人びとが良心と呼ぶところのものの第一の起源がある」(同)。しかし、そのような説明は、「人間を本性的に純粋な『利己的』存在者という、空想的な表象から出発」(P177)したことから導かれたものであるとして、シュリックは次のように批判する。

人間の本質は人間の誕生以来生きている環境から独立に考察することはできない。言いかえると、他人の行動がそれのおかげで直接(他の衝動の刺激を媒介とせずに)彼に対する快と不快の源泉となるような社会的衝動は、原始的要求と同様、全く「自然的」であり、これらのまわり道によって始めて成立するのではない。そのような成立がどこかでみとめられねばならぬとしたら、それはすでに前から人間以前の発展段階で完成されていたはずである。(P179-180)

人間の協調性を無理に利己的判断から導き出す必要はなく、もともと人間に備わっているとシュリックは主張する。他人の幸福は自らの幸福であるということは、他人の幸福をもたらす状況が自分に利益になるから喜ばしいという「まわり道」を経由することなく、他人の幸福そのものが何の媒介もなく直接に喜びであると感じられるということである。しかし、それがなぜかということについては、「それの発生を研究して、生物学者の領分に手を出す」(p180)必要は倫理学者にはないと彼は断念してしまう。

さらに彼は、社会的衝動の助けをかりて良心といったものを説明することに意義を認めない。それでは、ただそうであるというだけに過ぎなくて、「なぜこの人は善く、あの人は悪いのか」という「実践的問題」に対しては答えられない。その問いに答えるためには「ある個人に経験的に見いだされる任意の傾向性の一つ一つを、人間本性に属するものと認め」て、「与えられた衝動の材料の中から、動機づけに協働したようなものを指摘することによって、個々の場合、またはむしろ典型的な場合について道徳的あるいは非道徳的な意志決定を解明すること」(p182)が必要であるが、現在の知識の状態では不可能であると、またもシュリックはあきらめてしまう。そして、関心を違う観点に振り向けることを主張する。人間の傾向性は固定したものではなく、「観察できる程度に可変的である」。そして、「感情的素質そのもの」よりも「感情的素質の変化の法則」の方が理解が容易である。

そういうわけで、われわれは、なぜ人間は道徳的であるかという主要問題の明晰な回答を断念するが、しかも気軽にするのである。なぜというに、その問いにおいてわれわれに大切なことは、含蓄的には、次に立てる問いへの解決によって与えられるからである。その問いとは、何によって人間の倫理的行為への素質は増大されたり、減少されたりするかということである。(P184)

人間は快を動機とするのであるから、個人はそれ以外の仕方で行動をなしえない。したがって、行動を変えるためには他からの働きかけが必要となる。シュリックにとって、行動の変化は操作的なものとなる。それゆえ倫理についても同様になる。「傾向性の作りかえによって(中略)わるいひとが良いひとにされうるのである」(P183)。倫理の問題は教育の問題に転化する。

3

このような教育の方法として第一にあげられるのは暗示である。「それは願望や傾向性の形成において、子どもの時から全生涯を通じて、どんなに評価してもしすぎることのない役割を果たしている。あることがらは、それが理由をあげずに、ただたえずほめられることによって、欲求の目的となる」(P185)。第二にあげられるのは、「賞賛と処罰であって、のぞましい行為の結果として快感を、禁ぜられた行為の結果として不快感を生ぜしめるように配慮する」(P188)。

むろん、シュリックも「暗示と社会の制裁を考慮することは、動機感情の創造の初歩的な手段にすぎない」(P189)と言う。「人間における倫理的行為への素質は、暗示や技巧的な処罰や、賞賛という外的な手段によって増大されることができるが、そのような仕方で作り出された傾向性は非恒常的なものに相違なく、前述の内的な同化過程によって、容赦なく再び抹殺されてしまう。すなわち、倫理的行為がそれ自身快の源泉でないか、またはそのような源泉を含まないかぎり、そうである」(P197)。

これによって、われわれは次の問の前に立たされることが分かる。道徳的命令によってわれわれにすすめられる目的は、実際個人に対する正真の価値であるか、それともそれはただ社会が気に入った目的の表象をかざることを知っている快感より成り立つのか。われわれは徳が幸福への道であるかという最古の問題の前に立つのである。(P198)

シュリックの解答は「社会的衝動がその支持者に喜ばしい人生を最もうまく保証する」(P202)というものである。第一に、社会的衝動そのものが快であるので、道徳的(利他的)行為は本人にとってプラス価値である。

社会的衝動とは、それによってある他人のよろこばしい状態ないし不快な状態の表象が、それ自身一つの快い、または不快な体験であるような、人間の素質である(ただ単に他人を知覚したり、彼の現に居ることだけでもそのような衝動によってすでに快感をひきおこすのである)。この傾向性の結果は、当然それを持つ者が、他人の喜びの状態を目的に立てるということである。そしてその目的の達成によって、彼は成果の快を享楽する。(P202-3)

さらに、そのような行為の「反作用」として、「そのような傾向性の持主自身は、一方他人の同じような衝動によって好んで対象にえらばれるとともに、他方社会はたいへん有用な成員として彼にあらゆる可能な便宜を保証する」(P206)。これだけで、十分ではないか。確かに、「偶然」がこの過程をおびやかすことはあろう。したがって「有徳者がよろこびのよりよい見込み、すなわち、より大きな蓋然性を持つ」ので、「利己主義者よりも平均的にいっそう幸福である」(P210)と控えめに言うべきはであろうが。

しかし、既に指摘されているように、社会的衝動が衝動の一つにすぎないとしたら、われわれのできることは、社会的衝動を大きくするか、他の衝動を小さくするしかない。シュリックは「全文化はおそらくこの訓練の莫大な過程であり、ついには各個人の諸傾向の間に調和をうち立てるのに役立つ手段とみることができる」と言う。

利他的衝動や、今最後にあげた「高級な」衝動(「認識と美のよろこび、また何かの卓越した仕事についてのよろこび」――引用者注)が十分な強さに達すると訓練過程は完成され、「拒否」はもう問題にならなくなる。なぜなら正しい(すなわち幸福用意に導く)行為は、今では全くひとりでに人間の調和的本性から流れ出し、もはや全く「誘惑」におちいることなく、その中にいかなる「倫理的なたたかい」もおこらない。(中略)たしかにこの段階はいかなる人にも完全には到達できない。だから文化はたえずあらゆる手段をもって利他的行為への動機を立てるようにはたらいており、おもいやりの外的な形式に大きな重点をおくのは正当なことである。(P218-9)

しかし、この説明だけでは、個人と社会の利益がどの水準で均衡するのか分からない。利他的衝動は直接個人に「快」をもたらすので、社会的利益を介在させる余地はない。「社会的衝動といえども、ただ別々の個人の感情の間の依存を立てるだけで、それらを同一にすることはできず、人びとは『全体意志』とか『超個人的精神』という、形而上学によって、それをごまかそうとこころみるが、無駄なことである」(P191)。それゆえ、利他的衝動と他の衝動のバランスは個人的に調整され、その結果生じる行為の集積が社会にどのような効果があるかは偶然的なものになってしまう。社会的利益といった観点を誰かが持っていない限り、この偶然的な社会状況の妥当性を誰も判断できない。各人の利他的衝動をそれぞれ多くすれば社会はよくなるだろうという荒っぽい見当ぐらいはつくかもしれない。しかし、利他的衝動の拡大が可能であるとしても、過度であればかえって個人の存続を危うくし、ひいては社会を不安定にするだろうから、各人にどの程度の利他的衝動が必要とされるかの決定を誰かがする必要がやはりある。個人を超えた単位が諸個人を調整していると考えざるをえない。シュリックはやはり「文化」といったような非個人的な主体を想定してしまうのである。

「隣人」なり「他者」に対する配慮というものは、どの程度要求されるのか。なぜ(広い意味の)教育や訓練が必要になるのか。単純に、道徳は社会の存続に必要であるから、その成員に一方的に教育・訓練されるとみなすのか。シュリックは、教育・訓練される側の反応については個人的な次元に立つが、教育・訓練する側については「社会」や「国家」を持ち出してきて、それ以上は分析していない。

後述するデュウイ&タフツは、シュリックが否定した社会契約説的な説明を保持しようとする。彼らは「熟考」ということを重視する。人間は「快」に縛られているのではなく、複雑にからみあった諸要因を検討し、判断し、行為を選択する。個人と社会の関係は相互的であり、この相互性が両者の協調(ときには対立)をもたらす。デュウイ&タフツは、国家や既成道徳への批判が可能であり、望ましいとさえ言っているが、このような視点はシュリックにはない。シュリックにおいては、社会を構成するための動因としての「知性」(合理性)の力が弱いために、社会の側からの一方的な教育・訓練が必要なものとして容認されている。この違いには、ドイツとアメリカの国家・社会・文化の相違が影響しているのかもしれない。

4

『社会倫理学』は、デュウイ&タフツ“Ethics”(1908)の改訂版(1932)の訳書である。原題にない「社会」という形容を冠したのは、原著者たちの考えが社会的関係を重視し、また具体的な社会問題にも言及しているためなのだろうが、この著書が扱っているのが倫理学の一分野にすぎないように思わせてしまうので適切とは思われない。

この著書で述べられている倫理学の特徴として次の三点があげられよう。これはシュリックとそっくりの問題意識である。

①自己自身を関心の対象にすることがそのまま利己主義になるのではないと指摘し、自己についての配慮に肯定的な位置を与えようとしている。

②倫理は他者との関係から生じてくるものとして把握されている。

③したがって、倫理的判断として重視されるのは、個人の幸福追求が同時に他者の幸福となるような行為が選ばれることであり、それが可能になるような社会である。

デュウイはプラグマティストとして有名である。以前であれば、アメリカ人がこんなことを言うのは、しごく当たり前であるが実行不可能なこと平気で言う楽天さ、あるいは「共存共栄」を唱えながら搾取を隠すというまやかしと、取られそうである。この内容を素直に私たちが受け入れるようになるためには、経済的な豊かさの達成と、共産主義国家崩壊に象徴される市場の優位性の証明を経なければならなかったのであろう。

しかしながら、社会問題については、改訂版の発行された時代の状況を反映して、経済的な自由主義について疑問を投げかけている。社会主義的な立場からすれば微温的すぎる批判であったろうが、今では過度に統制的であるとすら感じられる。この著書の発行された時代は、古典的な自由主義への反省が高まったときであり、それへの回帰の潮流のなかにある今と、方向は逆でありながら、価値観のゆれの場所が同じであることが、この著書を身近なものにしているようだ。

デュウイ&タフツは利己主義についてつぎのように言う。

行動は、その行動が自我の将来の幸福への配慮から発しているからといって、利己的であるのではない。(中略)こうした行動が、道徳的利己の性質をもってくるのは、それに没入する程度が、他人の要求への鈍感さをあらわすまでになる場合にかぎられる。行動は、それが自我の幸福を進めるから悪であるのではなく、他人の権利なり、正当な要求なりについて不公平であり、無思慮であるから、悪なのである。のみならず、自己を維持し、自己を防衛する行動は、他人にサービスする総ての行動の条件である。自分自身にたいする特別の意識的関心をもって行動することを必要とする場合があるのを認めそこなう総ての道徳理論は、自殺的である。(p281)

このように、デュウイ&タフツは、利他主義と利己主義の相違を「自我」の取り扱いに求めるのではなく、「すべての活動は、自我から出てき、自我に影響するということは、自明の理」であり、「いつの場合にも自我は含まれているが、しかし違った自我は、違った価値を持つ」のであり、「利己性と非利己性との全区別の本質は、自我が関心をいだく対象の種類の中にある」と主張する。利己主義的と従来言われてきていた要素に許容の余地を与えることによって、達成困難な厳しさという従来の道徳の相貌を和らげようとしている。このような道徳観には、豊かさによる個人的裁量の範囲の拡大、裏返せば社会的規制の緩和が背景にあるのかもしれない。

しかし、当然ながら、何の制約も受けない個人が常に他人を配慮しながら行動することは無条件に期待できないであろう。

欲求と動機に関する功利主義の考え方によれば、総ての活動の主たる目的、ないし目標は、個人的快楽の獲得である。けれども活動の道徳性を判断する適切な標準は、その活動の他人の快楽への寄与――自分自身よりも、他人におよぼした授益である。こうして、功利主義が直面させられた問題は、行為の動機の厳密に個人的で利己的な性格と、是非の標準のひろい意味での社会的、愛他的な性格との矛盾であった。活動の主たる動機としての私的快楽への欲求と、是非の原理としての普遍的善行とは、相互に戦いあってやまない。(P228-9)

このような功利主義の問題は、「個人的快楽」を容認する理論が共通して直面するものである。デュウイ&タフツは、功利主義からこのような快楽主義的要素を取り去れば矛盾は解消できるはずだと言う。イギリスの道徳理論の特徴は、人間は社会的存在であり、ともに暮らす人々の賞賛や非難が個人の行動の様式を形成するという考えにある。賛否の基準を「快楽」に取ろうとしても、そんなものは誰にも把握できない。人々が他者に求めるのは、快楽の増大などではなくて、生活の基盤となる信頼関係である。

ところで、利他的行動はなぜ行動の主体に不利になるのであろうか。それが義務であるならば、義務に従うという満足感を別にすれば、個人にとっては負担であろう。これは実感があるので真実らしく見える。しかし、利他の対象を社会全体として考えれば、その中に当の個人も含まれる。社会の成員の利他的行為が社会を構成し、その恩恵を各成員が受けるのであれば、利他的行動は個人にとってもプラスである。税の対価として行政サービスを受けるのと同じである。あるいは、社会を通して間接的に利益を受取る行動だけではなく、(スミスが示したように)個人的な利益の追求そのものが社会に貢献することも可能だ。

デュウイ&タフツの考える社会は、個人に求めるよりも、与えようとするような社会である。そもそも個人が自己を有利にしようとする行為は、社会的にしか可能ではない。社会的に可能な行為とは、自己も他者も有利にするものでしかありえない。

正しく組織された社会秩序において、人人が相互にむすびあう諸関係そのものが、ある方向のビジネスを遂行する人物にたいして、他人の諸必要を満足させる種類の行為を要求すると同時に、他人は他人で、当人をして自分自身の存在の諸能力を表現させ、実現させることを可能にさせてくれるのである。べつのコトバでいえば、サービスはその結果において、相互的、協同的となるであろう。(P286)

つまり、正常な社会というものは、個人に対して「全体集団と、そこでの自分の位置を考える」(P286)ほどのことしか要求しない。

社会的関係の必要と一致している対象を欲求することによって示唆されるいくつかの目的から、当人が選択を行うことによって、個人は、他人の幸福と調和するような種類の幸福を達成するのである。これが、個人的幸福と一般的幸福との間に平衡があるという言い方のもつ、ただ一つの意味である。しかしそれこそまた、道徳的に要求されるただ一つの意味でもある。(P235)

このような、社会と個人の寛大な関係という考えの背景には、市場の発達により、モノやサービスが、(集団内の)分配ではなくて、交換によって得られる範囲が拡大したことがあげられよう。短期的な決済関係が主になれば、長期的な関係における(ある時点での)片務の必要性は少なくなり、それを奨励するような道徳的要請も弱くなる。それゆえ、「ある人物がいて、遂行されたあらゆる行動が、意識的に他人の幸福への尊重によって動機づけられなければならないと考える状況ほど、病的な状況を想像することは、ほとんどむつかしいだろう」(P284)。つまり正常な社会生活は、通常は、個人があえて利他的行為といったものを目指すことを要せずとも、道徳的であるのである。「慈善や慈恵の公然的行動は、道徳の本質的原理であるよりも、ある非常事態において要求される道徳の偶然的局面である」(P288)。

5

協調的な社会では、人々の賞賛や非難というサンクションがうまく働いて、利己主義の発生が抑えられる。しかし、賞賛や非難がどのような根拠に基づいているのかを検討し始めると、このような安易な確信は保持が困難になる。賞賛や非難は社会的規範への同調や逸脱に対してなされるのであろうか、それとも、他者の行動が自分に与える影響の善し悪しによってなされるのであろうか。評価が全体の利害のためになされるのか(ただし社会的規範が全体のための善を保障するのであるならば)、個人的な利害によってなされるのかの違いである。もし後者が存在するのであれば(時には両者は混ざり合い、後者が前者を装うときもあろう)、他人の評価を受ける行動主体は、他者の利己主義に気づくことで、自らの利己主義を発見する。たとえ利己主義が生得的なものでないとしても、社会の中で利己主義は再生産されていく(最初の利己主義の発生が問題にはなるだろうが)。

そもそもそういう見方が個人主義的であるという指摘はあろう。しかし、個人を孤立した者とは認めない立場の倫理学でも、社会規範からの個人の逸脱の存在は認めざるを得ない。規範に従う動機をどのように扱うのであれ、逸脱の動機は個人的利益とみなさざるを得ないであろう。そこで、社会(他者)と個人の協調・対立の図式が成立する。

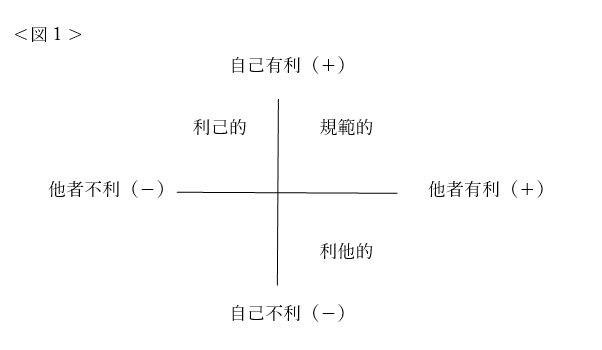

分かりやすいように図にしてみよう。ここで有利(+)、不利(−)というのは、もっとも広い意味においてであり、物質的な保有の多寡に限られるものではないことは言うまでもない。

図1において、軸を行動の選択とみなせば、自己も他者も〈+〉を選ぶのは当然であるから、必然的に規範的という領域に入ることになる。社会がこのような構造をしているのであれば、行動が規範的になるのは当然であるといえよう。自発的交換の場としての市場はこのような構造が考えられている。人々が市場に参加するのは利益を求めてであるが、利益の見込みのない人は交換を実行しないから、実現した交換は全て交換当事者双方の利益になっているはずである(ただし、見込み違いはあるだろうが)。デュウイ&タフツの考えているのはこのような性格を大きな要素とする社会のようだ。

領域を自己の行動の選択とみなせば(自己が他者の状態を左右することができるならば)、利己主義者は、それがより有利な場合には、利己的な領域〈自己+、他者−〉を選ぶ。強制力を持っていなくとも、誤魔化しやフリーライダー的行動、さらに横領、詐欺、盗みなどの犯罪を実行する。

従来の利他主義は利他的な領域〈自己−、他者+〉を選ぶことである。利己主義と利他主義は全く対立した行為として捕らえられている。しかし、〈自己+、他者+〉という領域を選択することが可能であり、これこそが規範的な行動と呼ばれるべきであるとデュウイ&タフツは言っている。利己主義は、本来この規範的行動と対比させるべきものである。

〈自己−〉というような行為は、状況に強いられて(人間による強制も含めて)、マイナスを少なくしようとする(そうすることで+になる)行動以外には可能ではないだろう。

規範への同調に個人的利益が認められようとも、規範からの逸脱にさらに大きな利益が見込まれるのであれば、常に誘惑はある。逸脱の有利さに対抗できる要素を社会構造に組み込んでいなければ、利己的行動を防ぎ得ないであろう。そのような方策についてデュウイ&タフツは直接に述べていないが、たぶん、長期的関係のようなものが考えられている。行動や選択は一度きりではなく、何回も繰り返される。一度の利己的行動で利益を得ても、そのことによって「共存共栄」的な関係を維持できなくなれば、結局は損失になる。行動や選択の連鎖としてある特定のパターンが形成される。デュウイ&タフツはそれを「人柄」と呼んでいる。人柄は機会的行動から人を遠ざけ、信頼の獲得を可能にする。

ところで、デュウイ&タフツの言う規範的行動には、売買などの通常の経済的行為も含まれることになろう。市場での自発的交換は当事者双方に利益になるからである。人々が自発的に取り結ぶ関係、あるいは逃れようとはせずに自発的に留まり、相手にも関係の維持について選択件を与えるような既存の関係は、規範的行為に含まれるであろう。そうすると、普通の行動と利他的行動の区別はないということになるのか。デュウイ&タフツは「慈善」に対してむしろ否定的である。それは相手に対して賢明とは言い難い判断をしている点で自分勝手である場合が多い。一般の生活では特に利他的と意識して行動しなければならない場合はまれで、あるとすれば「非常事態」のときだけである。

規範的行動が他者だけではなく行動者自身の利益にもなるからといって、利害関係において両者が常に蜜月状態であるわけではない。個人主義的な見方においては、全体の利益というようなものは個人の取り分に還元されない限り何の効果も持たないことになろう。効用の個人間比較は不可能なので、他者の利益と自己の利益の量を比較することはできないから、取り分についての調整は困難である。ぎりぎりの倫理的要請はパレート最適と同じようなものに帰することになる。

そこで、標準の果たす機能は、どういう種類の幸福が真に道徳的であるか、いいかえると、是とされるかを規定できるように、満足の種々さまざまな実質的種類を識別することである。標準がおしえるのは、違ったさまざまな種類の中で、同時に他人にも満足をもたらすか、あるいはすくなくとも他人に害悪をおよぼさないという点で、他人の安寧と調和するかする満足こそ、是とさるべきだ、ということである。(p235)

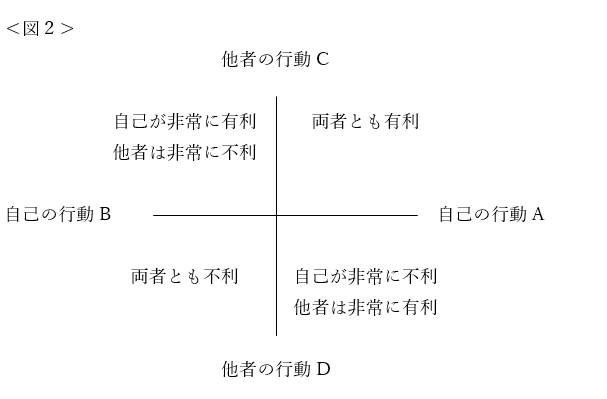

デュウイ&タフツの展開する世界は、協調がジレンマなしに成立することが想定されている。しかし、やっかいなことは、たとえ規範的に行動しようとしても、個人はその予想される帰結を自由に選べないということがあげられる。図2は囚人のジレンマを図1と比較しやすいように図式化したものである。

図1においては、選択は構造的に決定されているか、あるいは、個人は行動の選択によってもたらされる結果を予測できることが前提されている。しかし、図2では、個人は行動は選べるがその予測される結果は一意的ではない。このような場合、互いに相手に出し抜かれることを恐れてお人好し的な行動(自己は行動A、他者は行動 C)を選べないため、自己はBの行動を、他者はDの行動を選ぶ結果、共存共栄を達成することができず、両者とも不利になる状況に陥ってしまうというのがゲームの理論の主張である。そういう場合、行動はどう調整されるのか、あるいはされるべきかという疑問がある。

6

ロールズ『正義論』はその第一部について議論されることが多いようだが、私は第三部が興味深かった。正と善の一致を扱っていたからである。通常私たちは正と善を区別してはいない。善・悪と正・不正は同じ意味で使われる(英語についてはよく分からないが)。しかし、正と善の違いについてはっきりした意識は持っていないとしても、私たちは両者を区別する言葉の使い方をしている(ただし、日常言語の分析は、分かったような気にさせてしまうので、慎重であらねばならないだろう)。

日本語の場合、漢字が組み込まれているので、当時の中国での意味が導入されていてやや複雑になっている(外来語というのはどの言語でも大なり小なり見られることではあるが)。善の訓は「よい」である。「よい」は「良い」「好い」とも書く。「よい」には「優れている」「好ましい」という意味が含まれている。反対語との対は、善悪、良否、好悪、となる。一方、正の訓は「ただしい」である。「正」の反対語との対は正邪、正否である。正誤というのは誤りを正すという意味で反対語の対ではないが、「正しい」には「誤っていない」「間違っていない」という意味が専ら込められている。このような微妙な意味の違いを私たちは認識している。

具体的に見てみよう。「よい服」と「正しい服」は同じではない。前者は、好ましい服、高価な服、美しい服、適切な服などを意味しうるが、後者は、適切な服という意味に限られる。「よい道」と「正しい道」も同様である。「この道でいいのか?」という文は、「この道で正しいのか」「この道で合っているのか?」と同等であるが、発話された状況によっては「この程度の道で良好な道とされているのか?」「この道が君の希望する道だが、それで満足なのか?」という意味をも持てるだろう。「よい」は「正しい」を含めた広い意味を持っている。それゆえ、「よい」は使えても「正しい」は使えない場面がある。「よい風景」とは言えるが、「正しい風景」とは通常は言えない。(もっとも、「この風景画に使われた正しい風景はこれである」というような言い方はできるが。)

さて、「よい」から「正」という意味を除いた言葉を「善」とみなすことにしよう。そうすると、善と正の違いをある程度明確にできる。善も正も、ある基準による評価や判断の結果といえるが、正の基準は人間活動によって生じるきまりごとのようなものであるのに対し、善は対象に対する心情の反応を基準とするようである。正は客体に対する主体の能動的な働きかけであるのに対し、善は客観的対象物の主観的受動であるとも言えようか。

ロールズは善と正義を次のように区別している。

観念を固定させるために、社会とは、相互の関係の中で、一定の行動のルールを拘束力のあるものとして認め、しかも、大体はそれらのルールに従って行動する人々の、多かれ少なかれ自己充足的な連合体である、と仮定しよう。更に、これらのルールは、そこに参加する人々の善を増進するように企図された協働の体系を明確に定める、と想定しよう。すると、社会には、相互の有利化を求める協働事業であるが、利害の一致と共に利害の対立が生じるという、際立った特徴がある。社会的協働は、全ての人々に一人で努力して一人で生活する場合よりもよい生活をもたらすことができるから、利害の一致がある。人々は共同作業によって産み出されるより多くの便益がどのように分配されるかについて、無差別ではいられないから、利害の対立がある。それは、各人が自分の目的を達成するために少ない取り分よりも多い取り分の方を選好するからなのである。有利性のこの分配を決定するさまざまな社会的取りきめ(arrangement)の中から選定を行ない、適正な分配の取り分についての合意を取り付けるためには、一組の原理が必要とされる。これらの諸原理が、社会正義の諸原理である。(p4)

つまり、善は生活上の快適さの判断であり、社会の形成ないし社会への参加によって、個人は単独では獲得不可能な善の産出に関与する。一方、正はそのようにして得られた善を各人に配分するための約束事の適切さである。正も善もその最適さについては成員個々によって評価が異なる可能性がある。というよりも、自らにとって最善であるのが正であるとしたがるであろう。功利主義は、成員の善の総計を最大にするという正の概念を提案した。そのような正の概念は正しくないというのが、功利主義に対する批判であり、ロールズも批判者の側に立つ。ではロールズはどのような対案を提示しているのだろうか。

集団生活を維持するために正義が必要とされるという考えは、当然正義に功利性を持ち込む。なぜなら、集団を維持することの理由は、それが個人にとって有利であるということであるからだ。ある集団の機能が、その集団に属する個人についての配慮を欠いていて(あるいはその必要を認めず)、ひたすらその集団の機能への個人の貢献をのみ求めるとしたら、はたして個人はその集団に属し続けるであろうか。どんな極端な場合でも、集団生活が選択されるのは、単独生活(それが可能でなければ、他の集団での生活)よりも困難が少ないと判断されるからだろう。

正義が集団生活の維持のための手段であるとしたら、集団生活で得られる有利さがその評価の基準となる。全ての成員が集団生活から利益を得ているとしても、その度合いに差があれば、正義は特定の成員を利するように見なされ得る。正義が様々の形態を取りうるとすれば、特定の成員を利するような正義の形態は、恣意性を指摘される可能性がある。

あるいは、正義は普遍性をうたっていながら、その適用において特定の成員に有利なようになっているかもしれない。あるいは、正義は実行不可能であることにおいて普遍性を保つことで、全ての成員に受け入れられるようになっているかもしれない。そのような場合、正義は不公平性をカモフラージュする機能を持たされていると感じる成員もいるであろう。

善を等しく分配しようとすると、善の産出への貢献度の高い成員は不満を持つ。善の度合いを等しくするような正義が集団を分裂させてしまうのであれば、成員たちは元も子も失ってしまう。貢献度を評価するのは難しいが、大雑把でもそれを反映させて善の配分に差をつければ、集団を維持するための約束事である正義は格差を容認することになる。一つの説得の方法はこうである。集団に属していることがいかに不利に思えようとも、その集団から離れた場合、あるいはその集団が消滅した場合に比べれば、有利であるならば、その集団の正義に従うべきである。しかし、この説得は希望を与えるようなものではない。

デュウイ&タフツは、社会の協調的な面を指摘したけれども、自己と他者の善がトレードオフ的関係になることについては、原理的には取り扱ってはいない。善の分配については自由市場が適切に行うということを前提にしているとも考えられる。ある意味で、ノージックの考える社会に相当するのかもしれない。自発的交換の結果による善の配分については、それを是正するような積極的な理由はないから、自動的に正と善が一致する。ロールズの考える社会では協働が行われるから、単なる所有権の移転ではなく、生産物の分配の問題が生じる。たとえその分配が市場を通じて行われていても、その結果がそのまま正とは認められない。

ロールズは、善については功利性と合理性が共に働くが、正については功利性を除去した合理性を用いる必要があると主張する。集団に属することでそのすべての成員が何らかの有利さを得るならば、少なくとも集団を維持することについては全員が合意するであろう。集団を維持するにはどうすればいいかという点については、成員の個別の利害によって意見が分かれる。そこで、集団の維持という観点にのみ集中するために、個別の利害を離れた判断(功利性なき合理性)が得られるならば、そこでも合意が可能であろう。そのような判断を導く装置が「無知のヴェール」である。そして、そのような判断の結果である約束事が正義である。

善の内容や程度は個々それぞれに異なるが、正は全ての成員において同一である。たとえれば、正とはゲームを成立させるためのルールであり、善とはゲームの結果である。プレイヤーたちは設計者としてルールを決め、その後ゲームを行って結果を得る。結果がどのようなものであれ、このルールによってプレイしてこの結果を得たことは、他のルールによってプレイして他の結果を得ることよりも、合理的であると判断することが、正と善の一致である。

具体的には、ロールズは個人に自由を最大限尊重することを正義の第一原理に掲げ、第二原理として機会均等と格差原理を提案する。話を簡単にするために、第一原理と機会均等によって自由市場が形成され、格差原理によって所得再分配がなされるとしよう(端折りすぎかもしれないが、原理的な部分は残されているだろう)。「無知のヴェール」を外したゲーム参加者は、はたしてこのルールに従うであろうか。

7

「無知のヴェール」がかかっている状態、つまり、自分がどのような善の配分を受ける可能性があるのかが具体的には分からない場合、合理的な判断として格差ルールが妥当であるというロールズの主張は、多くの批判にさらされている。社会全体の善を増やすためには格差が必要であるというなら、むしろ逆の所得再分配(貧者から富者へ)が最適かもしれない。市場での所得分配が最適であるなら、所得再分配は不要と考えられるかもしれない。個々人の善の配分が不確実であることを気にするなら、平等な分配が望まれるかもしれない。合理的な判断というだけでは、最適のルールを導き出すのは困難である。

そのことは置いておくとしても、正義の範囲内で善を追求することが個人的に合理的であるということを説明することにロールズは成功していない。たとえ、「無知のヴェール」の状態において合理的な正義のルールが合意されたとしても、そのような情報の制限を解除されたときに個人がそのルールに従うことが合理的であろうか。正義に公に反することは、他者の反発を招き、その個人が共同体から排除されるか、共同体そのものの崩壊をもたらしてしまうかもしれない。したがって、共同体に属することが有利である限り、個人はあえて正義に反しはしないであろう。しかし、そのことは個人の機会主義的行動を抑制することにはならない。例えば、他者に知られさえしなければ、正義に反してでも個人的善を追求することは、合理的ではないだろうか。このことを、正義に反するゆえに合理的でないと言うのは、言葉の使い方にすぎない。そのように合理性を扱うのであれば、「無知のヴェール」など必要とせずに、合理性そのものから正義を導出できるであろう。

機会主義的行動をするのではないかという疑いをお互いに持つならば、いかに正義が共同体を維持するのに有効であろうとも、正義を守ることの合理性は失われてしまう。正義を守ることと、他人を出し抜くことが同義であるような共同体では、正当な能力による差異と、有利に立ち回る能力や地位による差異が同等視されるだろう。共同体の成員は、正義を守ることより、いかにうまく取り繕うかに努力を傾けるであろう。それでも正義は表面的には守られるかもしれないが、実質的なルールではなくなってしまう。

それゆえ、ロールズは合理性以外の要素を持ち込むのである。一つは愛着であり、もう一つは学習である。ロールズは、最初に親に対する愛着が生まれ、それを基礎に、連合体、社会と段階を踏んで、「友愛と信頼の絆」が習得されるという「三つの心理法則」を提示する。ロールズはそれぞれの段階での合理性の役割を強調するが、もしそれが合理性の産物にすぎないなら、やはり機会主義を脱することはできないであろう。愛は自己に有利なように他者を操作する心理にすぎず、献身は投資としかみなされまい。

ロールズも認めるように「もし、こうした情動的な拘束がないならば、せいぜい、上べだけの仲間感情と相互信頼があるにすぎない」(P369)。しかし、なぜ合理性が基礎的であり、「友愛と信頼の絆」が派生的であるのだろう。合理性から情動が生まれる理由はないと思われる。たとえ、そういうことがあるとしても、派生するのは「友愛と信頼の絆」である必然性はなく、「憎悪と不信の桎梏」であるかもしれない。ロールズがフロイトを評したように「両親や権威のある他者は、褒めたり叱ったりする際に、そして一般に報酬を与えたり刑罰を加えたりする際に、様々な仕方で心得違いをしたり自分勝手になったりせざるをえない」(P361)とすれば、経験を合理的に解釈することによって「友情と信頼の絆」を成立させるのはよほど困難なことになる。

われわれが「友愛と信頼の絆」を習得するためには、乏しい経験と合理性だけでは不十分であり、そういう能力なり傾向が必要であろう。われわれは正当に扱われなくても親を愛し、共同体を愛し、社会を愛す。それらについての合理的な判断は事後的である。他者に対する配慮というものは、合理性以前とはいわないまでも、合理性と同時にわれわれが身につけているものではないか。

個人に「無知のヴェール」をかぶせることによって、合理性のみから正義を導き出すという思考実験は、他者に対する配慮を全く欠いた個人というものを想定する困難さが伴う。一方、個人の利己的傾向を抑えるために「無知のヴェール」という設定をするのは過剰であるかもしれない。というのは、個人はあまりに利己的であるために、たとえ羨望という感情を持っていなくとも、平等分配を選ぶかもしれないのである。格差原理が選ばれるためには、全体の生産性の増加のために格差を認めて、下層である可能性を受け入れるという愛他精神がなければならないかもしれない。

シュリックやデュウイ&タフツとは異なり、ロールズは感情的要素をできるだけ排して「正義」を導き出そうとした。しかし、明らかになったのは、感情的要素を考慮しなければ、倫理というようなものを説明することはできないということではないか。

8

倫理に感情的要素があるということは、倫理的行動は何らかの効果を期待して行われるのではないという面があることを意味する。極端に言えば、結果などどうでもいいことになる。これは私たちの倫理的行動に対する評価にも表れている。たとえば、乏しい収入の中から苦労して絞り出した少額の寄付と、高額所得者が(その動機が何であれ)気楽に差し出す多額の寄付の、どちらが評価されるかは明白で、後者を推す人はよほどのひねくれ者とみなされてしまうのである。

効果を考慮しないということは、自分の利益を度外視するとともに、他人への影響をも検討しないということである。これはカント的な道徳を(無味乾燥なものとしてでなく)可能にするが、しかしまた、行動の結果が他人のためにならないことも起こりうる。むろん、結果を考慮しての倫理的行動も、見込み違いで異なる結果をもたらすことがあるであろう。その場合は、反省によって行為の是非が検討され、必要であれば以後の行為を変えることになる。ところが、倫理的行動そのものが感情的動機である場合、結果からのフィードバックは起こらないことが多い。動機がよければ、結果がどうあろうとゆるされてしまうのである。デュウイ&タフツは、「帰結の考察が単なる計算に退化するのをふせぐものは、同情である」(p275)と言いつつ、この危険性について次のように指摘している。

同情という情動は、道徳的には貴重である。しかしこの情動が適切な機能を果たすのは、同情が直接行動の原理としてよりも、反省や洞察の原理としてつかわれる場合である。(中略)感傷主義の真の欠陥は、それが行動の客観的福祉におよぼす帰結を考えることができない点にある。感傷主義は、有力な情動のもたらす結果よりも、有力な情動への直接的惑溺をいっそう重要なものにしてしまうのである。(P238)

デュウイ&タフツは、功利主義の貢献を、倫理的行動の結果を考慮するという点に認めている。倫理的行動というものは結果による修正が常になされねばならないというのが彼らの主張である。

シュリックの場合も、倫理的行動そのものが快・不快であるのではなく、相手のよい状態が喜びであるから、それを持続・昂進させる行動が選ばれ、それを妨げるような行為が避けられるという風に考えるのである。つまり、社会的衝動という一種の「まわり道」を経ることで、倫理的行動はよい結果を求める目的的行動として形成されるのである。しかし、このまわり道がショートカットされてしまうと、危険性が生じてくる。

社会的衝動のさまざまの種類やニュアンスを観察することは、われわれの一般的目的には必要ではない。ただ注意しておきたいのは、ここでなされた叙述は個人と個人の間にはたらく傾向性に当たるもので、「一般的人間愛」「団結感」「自分の民族への愛」などのように拡散した衝動に当たるものではないということである。それらの衝動はしばしば一種の不信をもって見られても仕方のないものである。なぜなら、それらにおいてはしばしば他人の現実的幸福よりもむしろ持主の意識の中で育成され、培養された、強度に快い調子をもった理念が問題となっているからである。(p207)

シュリック自身の死もそういう理念がもたらしたものだった。背景に反ユダヤ感情があったらしく(シュリックはユダヤ人ではなかったが、ウィーン学派とその周辺にはユダヤ人が多かった)、犯人は短期間で釈放され、独墺合邦後ナチ党に入っている。

ロールズも倫理が心情や願望と関連することは認めつつ、倫理的行動そのものが願望の対象であるという考えには反対した。

それ故、純粋に良心的な行為という学説は非合理的であるように思われる。第一にこの学説は、最高の道徳的動機は単にそれが正しくて正義に適うという理由だけで正しく正義に適うことをしたいという願望であって、他のことを述べるのは適切でない、と考えている。第二に他の動機は、例えば、そうすることが人間的幸福を増大させるから正しいことをしたいという願望とか、それが平等を促す傾向をもつから正しいことをしたいという願望は、一定の道徳的価値をもってはいるが、こうした願望は、ただそれが正しいということだけにもとづいて正しいことをするよりも、道徳的に価値が小さいと考える。(中略)しかし、この解釈にもとづけば、正の感覚は何らの明確な理由をもたない。それは、コーヒーよりも紅茶を選好するというのに似ている。そのような選好は存在するであろうが、それに社会の基本構造を規制させることは全くの気まぐれになってしまう。(p373-4)

デュウイ&タフツにしろ、シュリックにしろ、ロールズにしろ、倫理というものは手段・方法であって、目的は社会という便利な環境の中で各個人を幸福にすることにあるとみなしている。自己への配慮という心理を根本にするが、集団生活に由来する社会的衝動や同情というものを媒介とし、集団生活の利便性と相互牽制性にバックアップされて、倫理的行動が発生すると考える。倫理は人間にとって二次的なものであり、経験によって身につけるのであるが、求められているのは協調的に幸福を求めることである。だから、他人を害するような行動は、たとえ行動主体が倫理的だと思っていても、倫理的行動には含めない。むろん彼等も意図が結果とうまく結びつかないことがあるのは承知している。だからこそ、何らかのフィードバックが必要とされるのである。

著者たちの間には情動的な要素に対する評価の差はある。シュリックは社会的衝動を倫理の重要な構成要素とみなす。デュウイ&タフツは同情を必要だが適量であるべき添加剤のように扱う。ロールズにいたってはそういうものを排除して「単なる計算」に基礎をおいた正義を構築しようとする。そのような差はあるが、彼等は共感や同情から直接倫理を導き出そうとしない点で共通している(シュリックでさえ自己の「快」から始める)。それらには(一)「気まぐれ」で恣意的であって普遍性を持ち得ない、(二)自己への配慮をないがしろにしかねない、(三)結果を無視しがちである、などの欠陥があり、永続的な社会関係を形成する基礎にはなりえないと考えたからであろう。社会を基本的に支えているのは共存共栄をもたらす互恵的な関係であり、自己や他者に犠牲を強いるものであるはずはないではないか。

だが、そもそも人を幸福にするべきはずの倫理がなぜそうでない結果を導き出すことがあるのか。場合によっては、倫理は人を攻撃的に、禁欲的に、あるいは自己破壊的にさせる。そしてなぜ倫理は自己目的化してしまうのか。そういう倫理は真の倫理ではない、あるいは正しい倫理ではないとしたところで、問題は解決しない。そういう行動が、行動主体に、そして周囲の人にも、倫理的と受け取られていることがあるのは事実だからだ。著者たちによるあるべき倫理的行動と実際の倫理的行動には乖離がある。

倫理における情動的要素は、共感や同情だけではなく、もっと広い範囲のものを含むのではないだろうか。例えば、信頼感、公平感、誠実さ、機会的行動への嫌悪などは合理的判断だけでは決して形成されないだろう。そういうものがなければ、交換という共利的な関係ですら維持できまい。むろん、そういう情動的な要素は否定的な面をも備えている。人を倫理的行動に駆るものは、他者もそのようにしむけるように人を追いやる。猜疑心、攻撃性なども倫理には内在する。倫理は決してお人好しを作るためのものではない。そのように様々な要素が結びついた心情が倫理を構成しているとしたら、都合のよい面だけを取り出して再構成するのは非常に困難である。

(共感や同情以外の)利他的な傾向が学習などによって身につくというようなメカニズムの説明は説得的ではない。倫理そのものが生得的な感情であり、倫理的行動はそのような感情によって引き起こされると考えた方が、説明としては余計な複雑さを避けることができる。倫理が感情であることについては、進化論的仮説を立てることが可能と思われる。ここではそれには触れない。しかし、そこから導かれることとして、現象としての倫理的行動には他者に害をおよぼすことがあることを認めるべきであろう。そのような行動を非倫理的として区別してしまえば、私たちの理解が妨げられるだけである。矛盾した言葉遣いではあろうけれど、私たちのなすべきことは、倫理的行動をいかに倫理的にするか、ということではないか。ここにあげた三冊の本はそのような努力の成果であるとみなすことができる。

〈補足:倫理と利他性〉

この文章を読み返してみて、見逃していた点に気がついたので、補足をつけることにした。

ここで挙げた三冊の本の著者が考える倫理とは、集団を機能させるための適切なルールのようなものである。集団はその成員の福祉を向上させることができるが、そのような集団の機能を損ねないために、ルールが必要とされるのである。シュリックやデューイ&タフツによれば(ロールズは若干異なる)、集団の機能が適切に働けば、通常、成員に求められるのは他者を害してまで自己の利益を求めてはならない(そういう意味で利己的であってはならない)ということだけである。したがって、慈善のような利他行動(損失を引き受けてまで他者を援助するという純粋な利他行動)は求められていないのである。それが求められる場合もあることは否定しないが、あくまで例外的である(自然災害、急激な社会変化、身体的精神的障害など様々な要因によって、成員の一部が集団的営為から除外されて困窮する場合が考えられる)。つまりこの倫理は利己性を排除するとともに利他性をも排除しているのである。

倫理というものが、各人のわずかな損失(利己性の抑制)によってそれぞれに大きな利益を生むような機械(すなわち集団)の操作マニュアルであるならば、そのわずかな損失を利他性と呼ぶのでない限り、利他行動は必要とされない。利他行動というものが主体に純粋な損失をもたらすものであるならば、集団の成員全員が利他行動を取れば誰もが利益を得ることはないという奇妙なことになる――利益を得た者がいるとすれば、彼は利他行動をしたことにはならないのだから。それゆえ、利他行動がなされるとすれば、それは集団の成員の一部によってであり、他の成員は彼らから利益を得るのである。一部の者の損失によって他の者が利益を得ることゆるすようなシステムを、この倫理は目指さないのである。

ではなぜ例外的な場合に利他行動が可能になるのであろう。個人が考慮するのは自己の福祉であり、利己的でない(他人に害を及ぼさない)かぎりそれがゆるされているのであれば、利他行動は強制されない限りありえない。強制されずにそれが可能になるのは、一部の成員の困窮(特にその責任の全てを彼等に負わせることはできない場合に)を放置することは社会の機能不全を引き起こし、結果として全ての成員の福祉を損なう恐れがあるからだろう。つまり、それとても純粋の利他行動とは言えないのである。

ロールズは、集団が適切に機能したとしても生み出される格差は見過ごされるべきではなく、何らかの再分配(利他行動)が必要とされると考える。そして、「無知のヴェール」によって合理的にそれが導き出せるとした。ただし、この利他行動は、誰もが最底辺の層へ落ち込む可能性があることを考慮して、いわば保険として受け入れるのであるから、やはり純粋の利他行動とはみなされないだろう。

それゆえ、感情のような非合理的な心理は倫理の基礎(あるいは実体、枠組み)とはなりえないということと、利他行動は倫理の実質ではないということの、二つの認識なり主張があることになる。

まず、倫理感情について。現実にはそのような心理が存在するのにもかかわらず、適切な倫理体系を構築しようとするときにそういうものを基礎とはなしえないと考えられるのはなぜなのか。仮説として言えば、倫理感情がうまく機能するのは小集団(対面集団)においてであり、はるか以前の人間の生活形態に適応していた。集団が急速に(進化論的時間から見れば非常に短い間に)拡大したため、倫理感情は保持したまま、それが機能しにくい状況に人間は陥っている。大きな集団(社会)では、人間の倫理感情が引き起こす結果は好ましいとは言えず、むしろ不適切と判断されることが多い。

一番の問題点は、倫理感情はそれが満足させられることにのみ執着し、それがもたらす帰結には無関心であることだ。小集団においてはその帰結はほぼ適切であった。しかし、大きな集団では必ずしもそうはいかないので、帰結が考慮されなければならなくなっている。ただし、情動や欲求やその他の感情と同じように、即座の充足をのみ求め、帰結を考えようとしないことが倫理感情の特性であり、強みなのだ。帰結を考えて行動しようとするなら、その確実性は失われてしまう。帰結に関する判断は不確実性を考慮せざるを得ないので迷いを生じ、そのためにタイミングを失してしまう可能性が高い。つまり、帰結の考慮は動機としては弱いものになる。だから遺伝子は採用しなかったのだ。

次に利他行動について。もし利他性という感情が帰結を考えずに行動を引き起こすのであれば、主体は不利益を被ることを承知していることになる。確かに「情けは人のためならず」という文が表現するように巡り巡って利他行動の結果が主体に利益をもたらすこともあろう。あるいは、利他行動が集団の機能を高めて成員の福祉を向上させることもあろう。しかし、それらは不確実であり、また利他行動に要する費用を償うほどかどうかもあいまいである。利他行動は純粋に主体に不利であることはあり得るのである。そして、もし利他行動がそういうものなら、個人の福祉を究極目的とする倫理は、それが合理的なものであれ感情的なものであれ、利他性を包含しきれず、また包含する必要もないことになる。

ただ、そういう行動、あるいはそういう行動を引き起こす心性(利他性)は、どのように進化してきたのかという問題は残る。