言葉と思考 — 江藤淳論 —

1

かつて日本において近代的自我について書かれたもののほとんどは屑と化したと言ってもいいであろう。この概念は期待されたようには生産的なものではなく、むしろ、人の思考を浪費させる代物だった。

ここでその概念を取り上げようとするのは、そういう不毛な議論に性懲りもなく参加するためではない。もはや毒性すらもなくしてしまった、いわば干からびた押し花のようになったそれが、扱いやすくなったからである。ただし、近代的自我という言葉を人畜無害な概念とみなすことは、決してそれを粗末にするということではない。このような空虚な概念にすぎないものを意味した言葉がもてはやされ、私たちの思考に大きな影響を与えたのであるのなら、言葉とは何かを考える上で貴重な研究対象となるのではないかと思われる。そこで、近代的自我という概念をめぐって言葉がどのように使われたのかを一つの例をもって検証し、言葉によって考えるということはどのようなことなのかを探ってみることにしたい。

ところで、言葉とは何だろう。この問いは言葉が発生して以来数え切れないほど提出されてきたはずだ。そして、その答えも問いに劣らない数でなされてきたに違いない。誰でも使いこなしていながら、ほんのわずかにでも反省的になるだけで、その不思議に打たれざるを得ない。既に十分に多量な考察の堆積にここで今さら余分な一つを追加しようとするのは、もう一つの不思議にからめて検討してみたいからだ。

考えるというのはどういうことだろう。特に、言葉で考えるというのはどのような仕組みなのだろうか。もちろん、言葉なき思考もあるし、意識の介在しない思考もある。だから、言葉と思考を引きはがせないものと考えるのは妥当ではないけれど、言葉による思考が私たちにとってなじみ深く重要であるのは間違いない。言葉について考えるには、言葉による思考について考えてみることで、手がかりを得やすいだろう。それは、意味について考えることでもある。

言葉はどのようにしても意味を帯びることができる。チョムスキーが意図に反して示してしまったように、「色のない緑の観念たちがすさまじく眠る」という言葉も何の困難もなく意味を持つことができる。それゆえ、言葉は真偽を判断するのに不適と思われるほどである。詭弁というのとは違う。詭弁は偽りを繕うという明確な意図に導かれている。そうではなくて、言葉はどんな意味をも作り出すことができるゆえに、その万能性のゆえに、かえって真偽を明確にすることができなくなっているということなのだ。

そういうもので考えるということで私たちは何をしているのだろうか。そうすることで何か実質的な効果を得ることができているのだろうか。言葉によっては何ごとも可能であるがゆえに、実は何もなしえてはいないのではないか。

ただし、言葉は使われる場面で様相を異にする。科学では言葉や記号はその意味するものについて厳密さをとことん求められる。一方、文学では言葉はその意味の境界にまで追いつめられ、ときには逸脱することさえ好まれる。私の思うに、評論はその中間にある。特に文学評論は、一方で科学に習って厳密であろうとしながら、他方ではその取り扱うものに染まって言葉のいいかげんさ、だらしなさに寛容であるように見える。だからこそ、言葉がどのように機能するかを、かえって見やすくしている。そのような考察を行うのに都合のいい、格別な対象を私は知っている。それは江藤淳である。近代的自我という言葉をめぐっての彼の評論は格好の対象となる(ただし、私は江藤の研究家ではないので、『夏目漱石』『小林秀雄』『成熟と喪失』という三つの作品のみを取り上げる)。

江藤の論理は辿りにくいので、難解という受け取り方もされたようだ。私は難解だとは思わなかった。江藤の分かりにくさは彼の表現における論理システムが独特であるからであって、システムの構造さえ理解できれば表現されていることはたやすく理解できると私には思えた。江藤の表現方法にはシステムとしてのまとまりがあり(江藤自身には論理的な展開を行っていると意識されている)、それを知りさえすれば叙述の予測さえ可能である。しかし、江藤自身がときに彼のシステムから逸脱してしまう。論理が言葉に引きずられて、明晰さを失ってしまっていると私には思えた。論理的には、ただ単に江藤は過っているのであり、なぜ江藤が過ったのかを指摘できる。しかし、その誤りに江藤自身は気づかず、江藤の読者も気づいていないのが不思議だった。

私は言葉による思考とはいったい何なのだろうかと考え込んでしまった。それが語るのは論理ではなく情緒なのであろうか。さらに彼の叙述を論理的であると受け取る人がいることが、私をいっそう混乱させた。論理というものが納得するということを意味するのであるなら、人はいかようにも論理的なのである。私たちは言葉の持つ機能のおかげで、厳密な思考では飛び越えられない溝をやすやすと通り過ぎてしまう。言葉による思考は言葉の中で自足することができるのだ。それが不毛なことなのか、それはそれで意味のあることなのか、検討してみる価値はある。

2

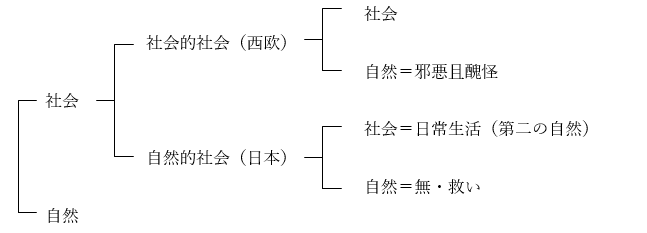

江藤淳に従って、『夏目漱石』から始めよう。御存じのように、彼の立論は、近代/前近代、西欧/日本などという、意味的に対立させられた対の概念を基礎にしている。これらの対の一方が、別の対の一方と結びつけられ(当然、他方は他方と結びつく)、その結合が鎖のように続く。近代=西欧‥‥と前近代=日本‥‥というように。この結合の原理が一貫したものであれば、DNA二重鎖のような構造を取るはずである(遺伝子とは違い立体的ではないのでねじれは作らないが)。そのような構造の中に近代的自我の成立する要件とその阻害要因が探られていく。

実質的には、単に新たな対を作っていって、二つのグループに分けて追加していくだけのことではあるが、そのような操作でも、言葉の意味を限定して、独自のシステムを形成することになる。そのシステムを批判はできる。しかし、システムが一貫している限り、要は見解の相違ということになり、システムの構成だけで真偽を判定することはできないだろう。システムの妥当性はその運用にかかっており、それが世界をどの程度包含し得るかが信頼性を判断する基準になる。

ところが、江藤はたまに意識せずにシステムの一貫性を破ることがある。このことが、江藤の論理展開を恣意的なものに見せ、難解と思わせてしまうことにもなる。江藤が論理的ではないと断罪するのはたやすいが、それだけでは生産的ではない。興味深いのは、江藤がそのような間違いを犯すことで、言葉によって考えるという彼の叙述の特質が露わになることである。あるいは、言葉によって考えさせられていると言った方がいいかもしれない。

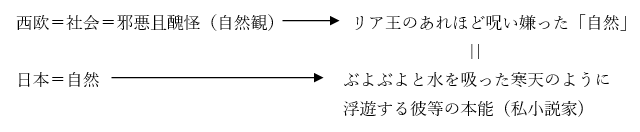

例を示そう。社会/自然という対は、近代=西欧=社会、前近代=日本=自然という結合に組み込まれる。

「自然」の世界では、「他者との関係は、階段的であって、そこにあるのは強者と弱者の関係――あるいは神々と動物の関係にすぎない。こうした汎神論的世界の倫理は必然的に自己追求の倫理である」(第二部第四章)。

他方、「社会」においては、「他者は効用を持ち、被支配の可能性を含んだ家畜ではもはやない」(同)。そこにあるのは、「平面的な他者に対する倫理」(同)である。ここの江藤の意味においての社会/自然という対は、西欧=社会的社会、日本=自然的社会であり、自然そのものは含まれていない。しかし、西欧および日本という言葉は、概念としてそれぞれに自然/社会の対を含むことができるから、「社会」における自然、「自然」における社会という概念が派生してくる。それを無視することは可能であり、そうした方が論理は一貫しやすい。けれども、そのような節制は、言葉を巧みに操る者にはかえって難しいようである。

「社会」における自然は、自然観として取り上げられる。

西欧人にとって、「自然」は邪悪且醜怪を極めたものである。しかし東洋人にとって―― 少なくとも日本人にとって、それは「無」の表現であり、その中に自己を解消せしめることの出来る「救い」の存在する場所であるかのように見える。(第二部第五章)

邪悪且醜怪/無・救いという対がつけ加わって、二つの系列は近代=西欧=社会=邪悪且醜怪(自然観)と、前近代=日本=自然=無・救い(自然観)になる。しかし、江藤においては、西欧/日本の対立は、美/醜、善/悪、正/邪、進歩/遅滞などの価値的な言葉の対と暗黙の関連を持っているから、邪悪且醜怪という言葉は、本来、西欧ではなく日本に結びつくものである。

この意味で、彼等私小説家は先に述べたように疑いもなくゴヌリル及びリイガンの徒である。ここにあるのは、実は硬い倫理的輪郭を有する「自我」ではなく、ぶよぶよと水を吸った寒天のように浮遊する彼等の本能――リア王のあれほど呪い嫌った「自然」にすぎない。(第二部第七章)

この言明は、リア王のあれほど呪い嫌った「自然」=ぶよぶよと水を吸った寒天のように浮遊する彼等の本能=私小説家とたどることによって、西欧人の自然観とされたものを、自然的という日本社会の特性の形容にしてしまっている。西欧人の認識する自然の特性が非社会的なものであり、その認識を日本人が共有しているならば、日本の社会も非自然的であるはずだ。あるいは、日本の社会は自然的であり、西欧には社会/自然の対立はあるが、日本では社会と自然が一体化しているというならば、非自然的である社会という概念の認識は日本人にはできないであろう。その場合は、「ぶよぶよと水を吸った寒天のように浮遊する‥‥本能」というような否定的な(非社会的な)形容を日本人は自覚できないはずだ。西欧的な視点で日本を批判はできるが、その視点を日本に持たせてしまえば、非西欧的な日本という対概念は維持しえなくなってしまう。つまり、西欧/日本の特質の客観的対立の叙述であるべきはずが、内部からの視点(自然観)と混じりあってしまっているのだ。西欧的自然観であるとされる「邪悪且醜怪」を、その否定的な語感のゆえに日本=自然に結びつけてしまった結果、鎖の癒着が生じているのである。

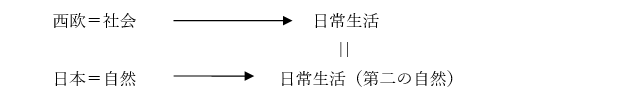

次は「自然」における社会を見てみよう。

彼の前にあるのは、無定形な日常生活の現実であって硬質な倫理ではない。ぼくらは「虚無」という思想を持つことが出来る。が、しかし、この高尚な思想が、日常生活の卑小な瑣事の中に、いとも簡単に呑みこまれるということもしばしば体験することである。このかぎりに於て、人間の日常生活というものは、第二の自然のようなものだといってよい。(中略)つまりここでは「愛そう」という人間的意志のかわりに、醜怪な第二の自然がのさばりかえり、人間は自分の意志に殉じようとするどころか、この「自然」に屈服しようとするのである。大脳のかわりに、小脳や胃が勝ち誇る。(第二部第七章)

日常生活が第二の自然といわれるのは、自然そのものでないからであり、つまりは社会である。「自然」の中で自然と区別された社会とは、当然日本の社会であろう。しかし一方で、自然的ではない社会という意味で、日常生活は近代=西欧=社会に属せしめられる。

近代の散文というものが、元来十八世紀の英国小説に見られるような俗悪至極の中産階級の生活倫理を背負って誕生したもので、売文家デフォーから、芸術的「純粋小説」の作者ジェイン・オーステンにいたるありとあらゆるこの時代の小説に共通な性格は倫理性であり、やや限定的にいうなら実利的な日常倫理によってつらぬかれていることにあった。(第二部第二章)

つまりそれは、平凡な一般の生活人に通用する、日常生活の倫理である。そこでは決して自己は絶対者ではあり得ない。自己と同一の平面にはかずかぎりない他人がいて、一挙手一投足を拘束している。ここに生活するものは何より先に「社会的責任」を忠実に果すものでなければならぬ。さきほどの私小説家達のそれを垂直的倫理というならば、これは、平面的倫理というべきであろうか。そして倫理というものの本質はこのようなものなのである。(第二部第七章)

したがって、私たちの手にしているのは、またしても癒着した二本の鎖なのだ。

このようなことが起こるのは、社会/自然という言葉の対が次々に派生していくことによって、各レベルでの混同が起こってしまうからである。論理の構成と言葉の秩序が混ざり合ってしまったとでも言うべきか。私たちは会話においてはそれほど複雑な操作はしていないが、それでも同じような陥穽に落ち込むことがある。ましてや評論のような長い言葉の羅列では、厳密な秩序の維持は難しいのだ。しかも、それを読む読者にしても、厳密さにいちいちこだわっていては前へ進めなくなってしまうので、多くは見逃されてしまう。

ここでの江藤の論理展開をあえて分析的に図示すれば以下のようになると思われる。

前記の最初の例は、社会的社会(西欧)の「自然」である「邪悪且醜怪」が自然的社会(日本)と混同されてしまったのである。論理的な対としては、自然観の相違として、「無・救い」に対応されなければならないはずであるのに。一方、社会的社会(西欧)の「社会」は、論理的整合性からいえば「反自然」でなければならない。しかし、この場合の「反自然」を、日本の「自然(観)」(=無・救い)の特性である純粋志向と対比させようとして俗物性に結びつけたために、「日常生活」という言葉を取り込んでしまったのが二番目の例である。社会/自然という言葉の対が無規定に次々と階層化され、対立と相同の関係が入り乱れ混乱してしまっているのである。

「日常生活」という言葉を江藤が意識的に区別して使用していたと言えるであろうか。彼がそうしていなかったことを示す典型的な例がある。江藤は第二部第八章で、『明暗』の登場人物であるお延とお秀(お延の義妹)の対話を取り上げている。この部分でお秀の評価を、前近代→日常生活(第二の自然)→日常生活(平面的倫理)→近代というように変化させていながら、たぶんそれに気づいていない。

このようなお延を、お秀は相対的な日常生活の中で硬化した、一つの儀礼ともいうべき、旧来の家族制度の倫理をふりかざして非難しようとする。ここでお秀の代表しているのは「家」もしくは「家族」であり、お延は「個人」もしくは「家庭」を代表しているのだ。

このように「世帯染みた」お秀にとっての倫理とは、日常生活の潤滑油のようなものであり、重要なのは彼女がその「我」をその中に解消すべき家族的感情であって、絶対の「愛」などではない。一方お延にとっては、このような倫理は倫理以前である。

彼女(お秀) のふりかざしている倫理は一見因襲的なものにみえるが、その奥にある衝動は実はもっと根本的なものに基づいている。つまり、あらゆる人間的な行為の周囲には他人がいて、他人に影響を及ぼさない行動などというものはあり得ず、他人を完全に無視しようとすれば、そういった人間は社会に生存する資格を失う、ということをお秀はいおうとしているのである。

ことにお秀の言葉は、つけ焼き刃の教養などにわずらわされない生活智が、最も知的な表現をあたえられた例であって、このことは知性というものが決して教養などという青臭いものと同じでないことを示している。

よほど注意深くしていないと、このような横滑りは気づかれない。言葉は逐次的な表現・伝達手段だから、直近のことに気を取られて、前のことの詳細はほとんど忘れられてしまうからだ。だからこそ、対の連鎖のような構造が、ある種の情緒的な記憶として保持される必要があるのかもしれない。しかし、その構造の記憶は厳密なものではなく、論理を一貫させるのには十分ではない。

言葉というのは他のどのような言葉とも結びついて意味を形成する潜在的能力を秘めている。その可能性の中の特定の関係を活性化させることで、私たちは何か意味あることを理解したと思う。江藤の叙述についても、何ごとかが語られ、何ごとかが理解されたように思う。しかし、単に言葉が語られているにすぎないのかもしれない。

3

二項ではなく三項関係を説明に使うということも江藤淳は試みている。『小林秀雄』の中から引用してみよう。

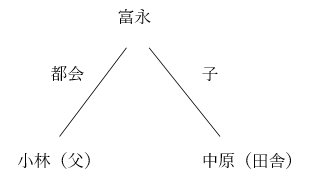

「子」はもちろん「無垢」「純粋」「自然」などを代表するが、反抗すべき父をもつ富永ほどには、小林は「純粋」でも「無垢」でもありえない。(第一部第一章)

二十歳で父を失った小林秀雄は、父親的役割を果たさなければならなかったので、子の役割から脱け出ていたと江藤は言う。むろん、そのような家庭の事情の中で実質的な父の役割を引き受けるということと、「父」という文化的性格を帯びることは次元の違う話であるはずだ。また二十歳ならすでに自然に子から大人になっているのではないかという疑問もある。しかし、それは問うまい。とにかく、そこから、小林(父)/富永・中原(子)という対が導き出される。

小林は、夏目漱石から芥川龍之介を経て彼自身にいたる都会生活者の文学の系列に属しているが、文学が文学自身の中に「近代」を発見したのはおそらく小林のグループ、なかんずく小林と富永においてであった。中原中也の抒情詩には、旧い、牧歌的な田園の小川のような健康な旋律が流れている。(第一部第二章)

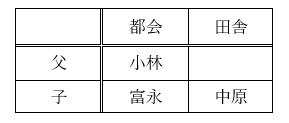

第二の対は、小林・富永(都会=近代)/中原(田舎=前近代)というもの。これもまた皮相な観察のように思えるが(都会っ子江藤はお上りさんを蔑視しがちだったようだ)、それも問うまい。江藤はこの二つの対を「病床の富永太郎を中心にして小林と中原がかたちづくるにいたった聖三位一体的な精神の構図」と仰々しく呼んでいる。図示しれば次のようになるだろう。

この関係には小林と中原をつなぐものがない。三角形をなしていないのだ。それゆえ、この関係を二重の二項関係、つまり四項関係に解釈し直すことができる。

欠けている項は田舎の父である(後に日本の近代化に幻滅した江藤淳が発見する存在なのだが)。空位の項を見逃してしまうというのは、言語的思考のよく陥ることなのだ。江藤はこの構図には執着せず、富永の(死による)退場後、見棄ててしまっている。

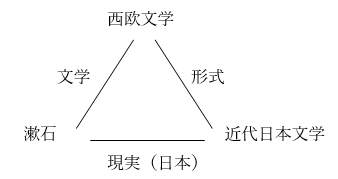

江藤が真の三項関係を構築しているのは、『夏目漱石』の第一部においてである。

実状は、僅々半世紀の間の日本の小説が、あらゆる美しい衣裳を、それが新しいものであるから、という極く素朴な理由で、流行に敏感なお洒落女の細心さで身にまとっているということにすぎない。(中略)こうして書かれていないのは日本の現実のみであり、更に、明治以降の近代日本文学は、熱心に輸入された十九世紀以来の西欧文学に対する一種の「脚注」であるかのような観を呈するにいたる。(第一部第二章)

西欧文学と近代日本文学は、形式を同じくし、現実を描く/描かぬで相違する。

しかし、漱石が「猫」で暗示しているのものは、これとは根本的に異質な一つの可能性なのだ。それは、日本に於て、たとえ「芸術」や「小説」が不可能であるにせよ「文学」は可能だ、ということであり、散文作品などというものは、どのような形式に書こうが作者の勝手だということの再発見である。(第一部第六章)

漱石と西欧文学は、形式は異なるが、現実を描く(文学である)という点で共通する。では、漱石と近代日本文学との関係はどうなのだろうか。両者の共通性はむろん日本の現実である。

江藤によれば、文学は現実を描くものであり、現実が異なればその形式も変わる。したがって、西欧と日本の文学には、現実の違いに対応したそれぞれの形式があるはずである。漱石の作品(『吾輩は猫である』)が日本の現実に適した文学の形式であったのに対し、近代日本文学は日本の現実から遊離した、西欧文学の形式の模倣にすぎなかった。以上のことから次の三項関係が成立するだろう。

ここでは、日本の文学(漱石)と西欧の文学の形式的相違は、いわば肯定されている。もし日本の現実を前近代的、西欧の現実を近代的と言い換えるなら、日本の文学は前近代的な形式の文学でしかないし、そうであって一向にかまわない。

しかし、江藤にとっては、漱石は近代化しなければならない対象である。『虞美人草』以降は、漱石は「西欧的な手法」を取入れる、しかし、あくまで「現実を把え」ようとする点で、「現実にありもしない亡霊」を描いていた他の作家との区別は失われない――これは苦しい立論である。そのため、日本の文学から西欧型の文学へという漱石の歩みは、第一部では『吾輩は猫である』から『それから』への過程であったのに、第二部では私小説から『明暗』への過程へずらされ、「西欧的な手法」の採用は積極的な評価を受けるようになる。第一部の視点を固守すれば、漱石の姿は、最初のユニークさを棄てて近代日本文学に近づこうとした愚か者(他の文学者と同じ)の輪郭を持ってしまう。

この三項関係には論理的な問題点もある。作品が、描く対象としての現実によって性格づけられるのではなく、創作意識によって評価されるとすれば、私小説は前近代的な意識の私小説家を体現したものとなり、西欧の手法の「輸入模倣」ではなく、日本的な文学形態であるであろう。さらに、私小説家の前近代的性格が日本の現実の前近代性に由来するものなら、日本的現実に対応しているのは(漱石ではなく)私小説家になってしまうであろう。

したがってこの三項関係は捨てられ、近代(西欧)/前近代(日本・私小説)という二項関係に解消されてしまう。三項関係を二項関係によって解釈し直すには、一つの項を媒介項にとして扱えばいい。一方の項(前近代=日本)を他方の項(近代=西欧)に転化させるという江藤の目的にとっても、それは都合がいい。もともと、江藤にとっては、夏目漱石も小林秀雄も、日本(前近代)において近代(西欧)を実現するという媒介項的存在とみなされているのである。

4

江藤淳が『小林秀雄』において鍵概念として使っているのは、父/子という言葉の対である。前節で言及したように、もう一つ、都会/田舎という対もあった。『夏目漱石』で使用した社会/自然とほぼ対応しているのに、江藤淳はなぜこちらを使わなかったのだろう。たぶん、『夏目漱石』で感じたはずだろうが、社会決定論では話が進まないのである。社会から心理へ重点を移すことで、対象に動きを与えようとしたのだろう。子から父へ成長するのと、前近代から近代へ進化するのとが、並行してイメージされているのだ。

ところが、子から父になるのは、それが身体的過程であれ心理的過程であれ、その過程がどんなに長くとも、一回限りのことである。それだけの枠組みで一人の作家・評論家の思想的遍歴を描こうとすれば、その主題を短く凝集させるか、あるいは長くなる詳細を支える背景として眼前からは遠ざけねばならないだろう。

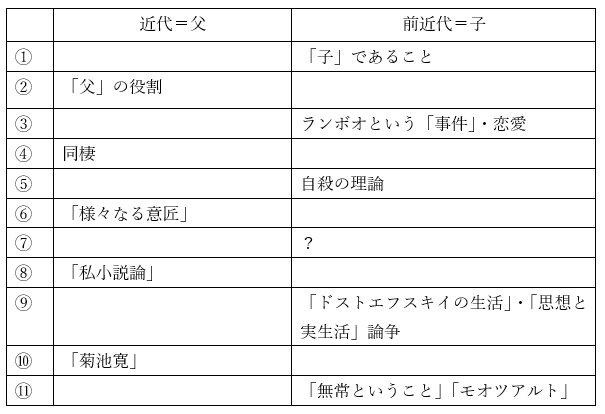

江藤の取ったのは別の方法だった。彼は小林秀雄を父と子の間を往復する存在にし、その過程を描くことで物語としたのである。その過程は次のような表にまとめることができるほど几帳面なものであり、あるいは画一的と言ってもいいだろう。

それぞれの欄に記入されている言葉ないし作品名は、その時期の小林秀雄の状態を表現する象徴的なものである。江藤の小林秀雄像は、いわば一枚の紙の両面に描かれた左右の横顔であり、裏返されたりまた表を向けたりして、平面的な片側だけが見えるような感じになってしまっている。しかし、そのことがここでの興味の対象ではない。面白いのは、父から子へ、子から父へと移行する、その理由なり原因、あるいは原理というものを、江藤が簡単に見つけられたと思っていることだ。

小林秀雄の子から父へ、父から子への往復運動の繰り返し、近代を天井とし、前近代を床とするこの玉突理論は、その運動の原因を次のように説明する。

例えば、③(子)から④(父)へ。

まさしくこの時小林秀雄は「人生の入口に立ってゐた」のである。「父」と「子」の二律背反をすて去って、「世界との交通を遮断」したとき、彼は皮肉な背理によって新しい葛藤の中に投じられた。(第一部第二章)

⑤(子)から⑥(父)へ。

しかし、小林秀雄が、このもっとも「純潔」な拒絶の理論――「自殺の理論」を完成したとき、彼はほかならぬその理論によって自らを社会化していた。いわば彼は拒むことによって参加し、絶対を掌中ににぎることによって相対的な場に加わり、「歴史」と訣別することによってより大きな「歴史」に出逢っていた。これは何の皮肉というべきかは知らない。(第一部第五章)

⑧(父)から⑨(子)へ。

もっとも「近代」の核心に近づいたとき、もっとも原始的な異教徒の精霊があらわれて、「内面」を喰い破りにかかるという近代日本の知識人の背理が小林にもおとずれているのである。(第一部第八章)

「皮肉」、「背理」。これが説明の全てである。これによって江藤は説明し得ていると思い込み、読者もそれで納得したわけだ。なんという言葉の効用だろう。だが、これではあまりにも簡便すぎる。江藤はもう一つの説明の仕方をしている。

江藤の言うように、近代には「父」しかおらず、前近代に「子」しかいないとしたら、それぞれ「父」と「父」、「子」と「子」の関係が取り結ばれるはずである。それは対立と協調の両方の可能性を秘めた、予断のできない関係であるはずだ。しかし、江藤描くところの小林秀雄は、前近代の地表で、他の「子」と、「子」と「子」の関係を成立させることができず(ここで可能なのは「父」と「子」という関係だけである)、「父」として近代に送り込まれてしまう。しかし、日本には他の「父」がいないため、「父」と「父」という関係を成立させることができない。

例えば、④において、「子」であろうとした小林秀雄は、「子」である康子によって「父」にされてしまうのである。

つまり、ここにいたって、自らの内にある「父」からの解放を求めて泰子に賭けた小林は、その泰子の「子」によって復讐されることになる。(第一部第三章)

⑥においては、「子」である「マルクス主義文学者」が小林秀雄を「父」にする。

不思議なことに、彼のなかの「子」を確認しえたとき、かえって小林がマルクス主義文学者たちに対して「父」の姿勢をとりえたことである。(第一部第五章)

さらに、⑥において「父」たらんとした小林秀雄は、他に「父」のいないゆえに「父」性を維持できず、「子」へ戻ってしまうのだ。ただし、⑦での「子」の状態について江藤は叙述を失念している。

だが、彼が苦闘の末に自らの「内面」を確立し、自意識の絶対性を証明しえたとき――漱石流のいいかたでいうなら「自分の生命と引換へに」我物にしえたとき、それをさらに相対化すべき「他者」はどこにもいなかった。(第一部第六章)

注意すべき点は、江藤においては前近代と近代で「父」と「子」の関係が不対称になっていることである。前近代で「父」と「子」の関係は可能である。なぜなら、そこには近代化した小林秀雄=「父」が存在するからだ。しかし、逆に近代では「父」と「子」の関係は可能ではない。なぜなら、近代に「子」はいないからだ。

さらに注意すべきなのは、この「父」と「子」の関係が、近代/前近代という対の意味の父/子の対とは異なっていることである。この対の二つの項の対立は、お互いに競合的・代替的であるところからきている。つまり同時には存在できないのである。では、江藤がここで持ち出している父子関係とは一体何であろうか。

一般的には、父と子は相補的な概念である。保護・被保護であろうと、支配・被支配であろうと、お互いに相手がいないと成立しえない。私達は対立するのは異質な概念だと思いがちである。しかし競合する関係は同質なものの間に成立するのであって、それはお互いが代替的であるからである(エディプス・コンプレックスは、母という女性をめぐる男としての父と子の対立なのだ)。異質なものどうしは、相補的でなければ、無関係であるにすぎない。

「父」というものは、日常生活においても内面的な世界においても、つねに威厳にみち、権力的で、「子」を支配する成熟した大人の複雑な相貌を示すものとはかぎらない。「父」はむしろ、しばしば「単純なモラル」によって「生活」する幼稚な俗物の顔をしている。だが、その「父」が「堪へて」いるのであり、父に幼稚な俗物を見た「子」たちは、「堪へる」ことを知らぬために、あるいはそれを免れているために、自らの複雑さ、成熟を過信するのである。実は、そうして「堪へて」いる「父」の「寂しい異様な顔」によってこの自負と幻覚が守られているのも知らずに。「子」がついに「父」に及ばぬ根本的な原因がここにある。(第二部第五章)

しかし、この幻影を視る小林の視線は、「純潔」な「子」の視線である。彼はもう加害者でも「父」でもない。父は彼の外部にいて、彼を保護してくれる隠れた存在である。(第一部第三章)

つまり、江藤は父/子という対概念(近代/前近代と同義)に、父子関係という相補関係(言葉が持つ一般的な概念)を忍び込ませているのである。

とはいえ、以上のような江藤の叙述はそれなりに論理のシステムを何とか形成している。それを構成している原理を抽出してみれば以下のようになるだろう。

① 前近代には「子」しかいない(「父」はいない)。

② 近代には「父」しかいない(「子」はいない)。

③「子」と「子」は社会関係を持てない。

④「父」と「父」は社会関係を持てる。

⑤「父」と「子」は親子関係を持てる。

「父」(近代)のいない世界で小林秀雄が持てるのは、⑤の関係でしかない。しかし、江藤はここでも自らのシステムを逸脱してしまうのである。「父」としての小林秀雄が社会関係を持つことが可能な存在に江藤は気がつく。それは前近代の「父」である。

「『われ』は他者である」という等式は、一個の実行家たる小林と、現に「商人」であり「農夫」であるような人々との間になら成立しうるのである。(第一部第六章)

前節で指摘したように、「病床の富永太郎を中心にして小林と中原がかたちづくるにいたった聖三位一体的な精神の構図」に欠けていた項、「田舎」の「父」が見出されたのである。どのような社会にも父がいて子がいる。そのような常識的な知識は言葉の意味の中に埋め込まれている。自らのシステムを維持するという節制の意識が薄ければ、そのような言葉の意味がシステムを浸食してしまう。

前近代に「父」がいるなら、上記の①の条件は破棄されてしまう。するとどうなるか。⑤により、前近代においても「父」と「子」関係は可能であるということになる。小林秀雄が前近代でそのような関係を築けるなら、そういう関係が彼を近代に追いやる必要はなくなってしまう。つまり、江藤が小林秀雄を近代に移行させる契機を失ってしまうことになり、その論理展開は破綻してしまう。江藤流に言うなら、論理とはそういうものである。

さらに言うなら、前近代に「父」が存在するなら、近代に「子」が存在するのも妥当なことだろう。そうすると、近代にも前近代にも、「父」と「父」の関係および「父」と「子」の関係が存在することになる。「父」と「子」の概念の対立だけでは前近代と近代を区別できなくなる。だとすれば、それらの関係が近代と前近代でどう異なるかを検討しなければならなくなるだろう。

江藤はそういう方向には行かなかった。代わりに、江藤が見出したのは「母」である。「子」は母子関係を通じて「父」との対立を「母」にゆだねるのである。それと同時に、心理はあまりに個人的であり、捕らえどころのなさが頼りなく感じられるので、文化に向かうことになる。しかし、江藤が「父」と「子」の関係をつきつめなかったことは、あとあとまで尾を引くことになった。近代と前近代で父子関係がどのように変化したかを論理の中に組み込んでおけば、『成熟と喪失』で混乱することは避けられたかもしれないのだ。

5

『成熟と喪失』は、エリク・H・エリクソンの『幼年期と社会』に触発されて、母子関係によって日本社会を特徴づけようという試みである。ただし、江藤はエリクソンの影響はほとんど受けていない。たぶん、『幼年期と社会』も全部は読んでいないのではなかろうか。江藤がエリクソンから得たのは、母親の「拒否的」な態度という一見個人的な現象は、社会的・文化的なものとして解釈できるという見解だった。

まず、エリクソンの主張をみよう。エリクソンは母子関係と父子関係の関係を新世界と旧世界で対比する。彼が言うのは、新世界における母の優しさの減少は、父の厳しさの減少と対応(ないしそれを補填)するものだ、ということである。量的に言えば、父の厳しさの減少分を母が担い、母の優しさの減少分を父が担う。そうしてお互いが似てくる。ただし、エリクソンは近代化との関連などは述べていない。スー族とユーロク族の子育てについて同じ分析方法で対比していることからもそれは明らかだ。

江藤も、二つの母子関係の型、すなわち米国の母子疎隔と日本の母子密着の対比から出発する。しかし、そこから江藤は母子を父に対立させ、父/母という対に結びつける。そして、日本=農耕社会=母性原理=前近代と米国=遊牧社会=父性原理=近代という連鎖の対を作り上げる。

一方で、江藤はエリクソンと同じようなことを言っているようにも思える。

つまり「恥ずかしい」夫=父は、それにもかかわらず信太郎母子の小宇宙を支える秩序の基礎であり、したがってひとつの権威であった。だがこの秩序と権威がやがて崩壊する。それは正確にこの主人公が強いられた「成熟」の最初の段階、あるいは彼と母親との内密な世界の喪失の第一歩である。(Ⅲ章)

ここで指摘された父の厳しさの減少と母子の分離というのは、エリクソンの指摘する米国の現象と同じである。しかし、江藤は自分がエリクソンと同じことを言っていたことを忘れてしまう。日本の母性原理と対照させられた米国の父性原理という視点からは、米国における父性の喪失が見逃されてしまうのだ。それは日本だけの現象とされる。そして、母性と父性が対立するとすれば、一方の増大は他方の減少を意味する。父性の減少は母性の増大と結びつかねばならない。

一般に日本の男のなかで、「母」がいつまでも生きつづける根強さは驚嘆にあたいする。それは農耕社会に学校教育制度が導入され、「近代」が母と子の関係をおびやかしはじめたのちになっても依然としてそうであり、むしろ一層強くなっているといってもよい。近代日本における「母」の影響力の増大は、おそらく「父」のイメイジの希薄化と逆比例している。(Ⅵ章)

「逆比例」は比例と読むべきだろう(逆比例では、「母」の影響力が増大すれば「父」のイメイジの希薄化が弱まることになってしまう)。母性は強まるが、父性は弱まる。両性において優しさが増え、厳しさが減るのである。つまりこの場合、江藤淳とエリクソンにおいて、父性は同方向に(優しく)変化するが、母性の変化は逆向き(エリクソンは厳しく、江藤は優しく)なのだ。

しかし、母性の変化について江藤は、あるときは強化、あるときは弱化の両方を言っている。母性原理=農耕社会の崩壊においては弱化を、父性原理=儒教社会の崩壊においては強化を。この二つの傾向に時間的なずれがあれば、整合性は失われない。例えば、儒教社会の崩壊・母子密着→農耕社会の崩壊・母性の自己破壊というように。しかしそうでもないようである。

注目すべきことは、この「進歩」の過程で社会が急激に崩壊して行くということである。いいかえれば、「父」によって代表されていた倫理的な社会が、次第に「母」と「子」の肉感的な結合に支えられた自然状態にとりかこまれて腐食していく。このことは、たとえば『抱擁家族』を半世紀(つまりおよそ二世代)前に書かれた夏目漱石の明暗と比較すれば明瞭であろう。『明暗』の人物たちはみな自分の役割を自覚した、倫理的・知的な人物たちであるが、『抱擁家族』の人物たちはすでに指摘したように責任のとりようがない自然状態の泥沼で、文字通り「汚れて」行くほかなくなっている。(中略)文学史的にみれば、自然状態を社会の優位に置こうとする価値顛倒が行なわれたのは、おそらく日露戦争直後であろう。(Ⅻ章)

この主題にオスカア・ワイルド流の「悪魔主義」の反映を見ようとする文学史の通説が誤りだというわけではない。しかし私はむしろそこに、日露戦争後の日本の社会心理の根源にひそむ不安をとらえていた、作者の感受性の鋭さを見たいような気がする。つまりそれは農耕社会から近代産業社会への移行を開始した時代に、はじめて日本の都会生活者の心理に生じた不安の美的反映とでもいうべきものである。谷崎がワイルド主義からはなれたのちになっても同じ主題が反復されているという事実は、母性の自己破壊がいわゆる「近代化」の過程と不可分な本質的な主題であることを示すものかも知れない。(XⅧ章)

同じ「日露戦争(直)後」に、母子関係優位と「母性の自己破壊」の両方が起こると言うのだ。この矛盾(と私には思えるのだが)を無視して、江藤は次のように結論づける。

しかし占領が法的に終結したとき、日本人にはもう「父」はどこにもいなかった。そこには超越的なもの、「天」にかわるべきものはまったく不在だった。もしその残像があれば、それは「恥かしい」敗北の記憶として躍起になって否定された。この過程はまさしく農耕社会の「自然」=「母性」が、「置き去りにされた」者の不安と恥辱感から懸命に破壊されたのと表裏一体をなしている。先ほどいったように、今や日本人には「父」もなければ「母」もいない。そこでは人工的な環境だけが日に日に拡大されて、人々を生きながら枯死させて行くだけである。(XXⅢ章)

父性原理(儒教社会)も母性原理(農耕社会)も破壊された。だとすれば原理は消え失せたのか。それとも父なし母なし原理とでもいうものがあるのか。しかしこの結論は、エリクソンの示した新世界の特徴と同じなのである。旧世界の厳父慈母の組合わせから、厳しさを減らした(優しくなった)父とその分厳しくなった(優しさを減らした)母の組合わせへの移行。エリクソンを受け入れれば、それは日本にのみ特徴的なことではないということになる。だとすれば、一体何だというのだろう。

6

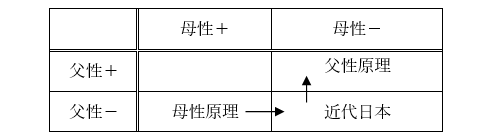

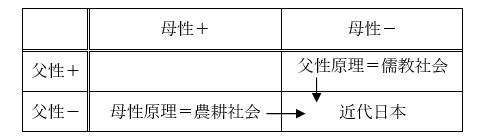

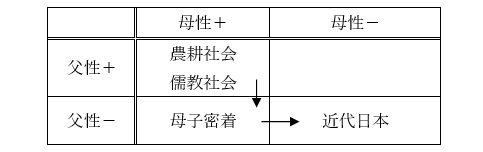

前節では『成熟と喪失』について言葉で語ってみた。しかし言葉だけで説明することの無力さを感じてしまう。そこで、理解を助けるために図表を使って再説してみる。

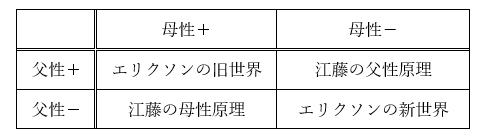

母性、父性にそれぞれ優勢(+)、劣勢(-)をつけた指標を組み合わせて四つの項目を作る。すなわち、父+母+、父+母-、父-母+、父-母-の四つである。父+母+はエリクソンの旧世界に当たり、父-母-は新世界に当たる。父+母-は江藤の父性原理に当たり、父-母+は母性原理に当たる。江藤によれば、母性原理は農耕社会に、父性原理は儒教社会と近代社会に親和的である。

江藤の当初の構想は、母性の破壊という成熟の条件が成立しながら、父性の不成立による成熟の未達成という近代日本像を示すことにあった。したがって、近代日本は未完成(不完全)な文化・社会なのだ。父-母-の項は到達点ではなく、母性原理から父性原理への経過点である。

江藤は父性の変化をも取り扱わねばならぬことには気づいていた。「‥‥父=夫は、‥‥ひとつの権威であった。だがこの秩序と権威がやがて崩壊する。それは正確に‥‥彼と母親との内密な世界の喪失の第一歩である」(既引用)。しかし、もともと父性に「権威」があって母性と共存しており、やがて両者が相関してともに負の方向に変化するというのでは、母性・父性二原理の破綻になる。母性と父性とは相克しなければならない。それゆえ、父性の負への変化は母性によって引き起こされることになる。「いいかえれば、『父』によって代表されていた倫理的な社会が、次第に『母』と『子』の肉感的な結合に支えられた自然状態にとりかこまれて腐蝕していく」(既引用)。父性は母性によって打倒される。そして母性は自己破壊する(この不対称にも注意)。それらは継時的な変化ではなく共時的な現象とされ、この二つが合成されて、「『父』もなければ『母』もいない」近代日本が提示される。

しかし、日本の近代化をエリクソンの意味での旧世界と新世界の対照と並行に捕えれば、継時的な変化として叙述できるのだ。前近代の日本を農耕社会と儒教社会の結合(父+母+)とみなし、母子密着(父-母+)を移行の際の途中経過とすればよい。最初に父性の負への変化が母性の相対的優位をもたらし、その後に母性の負への変化が起こる。この方が江藤の主張をはるかに妥当なものにするのではないか。

だがこうなると、日本=母性原理/米国=父性原理、あるいは農耕社会=母性原理/儒教社会=父性原理という対立が失われてしまう。江藤においては「父」、「母」という言葉は、競合的・代替的な対とされているのだ。しかし、もちろん父と母の一般的な関係は相補的なものである。エリクソンはそのことを当然承知していた。

江藤がエリクソンから受けた影響は、発想の引き金としてでしかなかったのであろう。しかも当初の発想は従来の思考方法に取り込まれて形を変えてしまい、江藤はエリクソンからすぐに離れてしまう。次の二つの文章を比較してみてほしい。前の文では米国の母子疎隔というエリクソンの見解にヒントを得て、成熟の前段階(母からは離れるがまだ父にはなりきれない)としてそれを捕えようとしている。つまり、日本の現状とオーバーラップさせようとしていたのだ。しかし、後の文では、米国の母子疎隔は父性原理と一体化されてしまって、日本とは対照的なものになっている。

だから実は、母と息子の肉感的な結びつきに頼っている者に「成熟」がないように、母に拒まれた心の傷を「母なし仔牛」に託してうたう孤独なカウボーイにも「成熟」はない。拒否された傷に託して抒情する者には「成熟」などはない。抒情は純潔を誇りたい気持ちから、死ぬために大草原を行く「母なし仔牛」の群に、その仔牛のやさしい瞳とやわらかな毛並に自分の投影を見ようとするナルシズムから生れるからである。いいかえればそれは、母が自分の手で絶ち切ってしまった幼児的な世界の破片を自分の掌のなかにいつまでも握りしめていたいという願望から生れる。(Ⅴ章)

「母」は息子を旅立たせるために早く姿を隠してしまった。彼女は葛の葉のように、「恋しくば訪ね来てみよ‥‥」とすらいわないのである。そして「父」である国家は、それ自体がヨーロッパという「父」に対して反抗し、独立したという「子」のイメイジを内包しており、カウボーイは容易に自分をこの「父」と一致させることができる。つまり彼は父性的な文化の中で育てられた人間である。(Ⅻ章)

むろん、ここで問題にしているのは、江藤がエリクソンを誤解しているとか、忠実ではないとかいうことではない。江藤が彼なりの理論を述べるのは当然のことだ。ただし、エリクソンの論理的整然さは江藤には望むべくもないということだけは明白である。

不思議なことに、このような江藤の文章でも人を納得させることができる。上野千鶴子が『成熟と喪失』について「涙なくしては読めない」と言っているそうだが(出処は確かめていない)、私にしてみれば彼女の論理能力を疑わせしめるようなエピソードとしか思えない。それでも、言葉には論理を越えたそういう力があるようだ。人は言葉を使ってどのような意味をも生み出せる。言葉にはそういう潜在的可能性(能力)がある。それを活性化させるのは私たちなのだが、発言されたもののうちどれが正しいのかは、いかにして判断されるのだろう。

7

普遍的な体系としての言葉の個人的使用において、私たちは意味を手にする。体系としての拘束性の中にある言葉から、私たちは自由に意味を作り上げることができる。どのような意味も可能であり、どのような意味も他の意味によって排除されない。意味において何ごとも可能であるというなら、論理的であるということはどういうことなのだろうか。

言葉において論理的とは、首尾一貫性の保持でしかないであろう。体系内の無矛盾性が原理的に不可能であることは分かっている。だが、少なくとも、一貫性をどの程度保持しているかが論理性を感じさせる尺度であるはずだ。

ただし、そう断定してしまうと、江藤の評論に納得した人たちは単に間違いに気づかなかっただけということになる。たとえそうだとしても、江藤に説得性があるのはなぜなのかという疑問がわく。論理の正しさが首尾一貫性だけであるというのは形式的すぎる気がするだろう。私たちが意味の間に関係を見出すのは、言語活動をも含むより広い推論の作用によってである。文法や首尾一貫性という形式的な論理ではなく、内実を伴った論理。つまり、因果関係といったもの。

しかし、私たちが通常手にする因果関係ほどいい加減なものはない。たとえ確かな根拠はなくとも、私たちは原因らしきものを見つけることができる。そして、私たちは原因を探すのが、というより、作り出すのが好きなのである。たぶん、人間は理由を見つけようとするように作られているのだろう。偶然に支配される混沌とした世界に住んでいるという認識に私たちは耐えられない。世界を解釈したり、文学を解説したりするのは、そういう私たちの性質の求めに応えるためだ。だから、それが客観的(この言葉も怪しいが)に正しいかどうかはどうでもいいことなのである。私たちが納得するもっともらしさは、私たちの内部に根拠があるのだ。血液型にしろ星座にしろ誕生日にしろ、それが偶然を必然に転化するとみなされるのならば、因果関係が信じられるのだ。

江藤の評論についても、それが何かを説明し、原因を明らかにしてくれているように思えても、語られているのは寓話にすぎない。私たちが因果関係として納得しているのは、単なる物語でしかないのではないか。意味もなく雑然とした世界に物語の道筋ができ、物事はそこにあることの由来がはっきりし、私たちが何をすべきかを示してくれている。世界の意味が分かるのだ。このような解釈の作用、「そしてそうなった(just-so-story)」式の理論構築は、言語だけが理由ではないだろうが、意味づけるということと因果関係を見出すということは実は同じことなのかもしれない。私たちはJust-so-storyとして因果関係を納得するのである。必要とされるのはそのような論理であり、その論理の中では自己満足出来るのである。私たちが求めているのは(偶然的な)原因ではなくて(必然的な)理由であり、叙述ではなく説明なのである。

そういう言葉と論理でも、日常の会話においては十分に機能する。私たちのお喋りのほとんども、「なぜ」と問う衝動的欲求を満たそうとするものに過ぎない。だからこそ、様々な会話の機会の拡大をもたらしたことで最新のIT機器がもてはやされているのである。生産性の向上というそれらが当初期待された効果だけでは、こんなにはやることはなかったろう。さらに言えば、おびただしい数の出版物の存在も、真理や事実を伝えるためではなく、このような私たちの性質を満たすことで成り立っているのだろう。評論もそういう欲求を満たすことが存在の条件となっているならば、そのことにいちゃもんをつけるようなことは余計な仕業かもしれない。