近代の幻影

1 江藤淳と福田恒存

系譜からみれば、江藤淳『夏目漱石』(1955、56年)は福田恒存につながるものだろう。二葉亭、漱石、鴎外、荷風、龍之介以外は全てナデ切りにするという史観は福田恒存の創出によるものらしいが、『夏目漱石』はまさにその線上にある。二人の次の文章を並べてみれば、両者の間には影響というより以上の(あるいは以下の?)関係が成立しているのが分る。

近代ヨーロッパの作家たちにとって、芸術は表面さう見えるがごとく実は生活と対立するものではなかった、といふよりは自我と、それに対する他我、乃至は社会とを調和せしめようとする努力の場として、芸術が喚び求められたのである。それは意思的な行為であって、実行と対立せぬばかりではなく、日常生活における社会的な行動によっては解決しえぬ地点にまで逐ひこまれたものに許された唯一の手段に他ならない。(『作家の態度』1947年)

‥‥生活者健三は、お住や島田などの前で、自らの無力を知り、それが日常生活の上に強要出来ぬ性質のものであることを知った。つまり彼は、日常の行為が、「思想」の唯一の表現形式ではないことを知ったのである。それと同時に、彼は、自分が日常生活の中に埋没するのと逆比例的に、彼の「思想」が、彼一個人の偶発的な、限定的な行為をはなれて、はるかに一般的なものとなり、日常生活の無限定的な現実とは断絶された次元に、独自の美しい軌跡を描きはじめることをも知ったはずである。(『夏目漱石』)

西欧と日本の文化、社会の相違についての両者の見解はほぼ同じである。相違の内容として、発展の程度の差と文化の質の差の両方があげられている。

発展の程度からいえば、日本の社会は生活において解決出来ぬ問題を芸術に持ち込まねばならぬほど成熟しきっていない、と福田恒存は言う。それゆえ、そのような成熟の段階に達している西欧においてこそ有効であるリアリズムは、「近代日本の発想として喚び求めらるべきものではなかった」。

ヨーロッパにおいてその文学の生活に対してもってゐた傾向がそのまゝ日本に移し植ゑられたとき、大地をかすってつひに現実を捕捉しえなかったのは当然である。こゝに、捕捉しえなかったといふのは、現実の機構が、適用せられた芸術概念の手に余ったことを意味するのではない。まさに逆である——明治十年代の日本の現実、乃至はそれに絡みあはされた心理の委曲は、十九世紀ヨーロッパの現実から必然的に生みだされたリアリズム文学の方法を適用するにはあまりに素朴でありすぎたのである。(『作家の態度』)

このような事情を無視して、リアリズム「素朴に表むきのまゝ受け容れ」たのは「五十年前の日本としては当然のことではあったが、この錯誤が現代までもちこされてゐる事実は、僕たちの決して見逃しえぬものであろう」と福田恒存は言う。江藤淳は「問題は発展段階の相違にあるというより、もっと根本的な文化の質に関するものなのである」とは言っているが、これと似たような言葉をもらしている。

日本に近代市民社会などというものはなくしたがってこのような場所には、近代意識を持った芸術家などという種類の人間は、ほとんど棲息不可能であるということを、ぼくらは物の見事に失念している。(『夏目漱石』)

ぼくらは、その言葉の西欧的な意味に於けるcharacterなるものを自分の周囲に見出すことが出来るような社会に棲息しているであろうか?(同)

「底の浅い」ものを喜んでよむぼくらは「底の浅い」人間であって、漱石を一つの時代精神を体現した国民作家にしたのは、とりもなおさず、ぼくら「底の浅い」日本人大衆の共通感覚である。(同)

精神の発展が「素朴」から複雑へ、「底の浅さ」から深さへという線に沿って進むというのは、社会分業、分化の深化を反映するからだろうか。総体からみれば、細分化は複雑化であろう。しかし、細分化された単位にとってみれば、単純化ではないのか。また、分業は協業を、分化は統合を前提とする以上、人々を分裂させるものではない。

それとも、素朴な田舎、生き馬の眼を抜く都会という対照によって、都市化の進行が人間を複雑にすると考えるのであろうか。

文化の質については、福田恒存は、キリスト教を源泉とするヒューマニズムの存在が彼我を分けると言う。キリスト教精神は、「それが実証主義のまへに一葉の護符と化しさったのちにもなほ姿をかへて現に存続しているコンティニュティ」として、「その意識的なアンチ・クリストにもかゝはらず、正反対なものへの転化の底に流れてゐるヨーロッパの人間性を貫く歴史的、社会的なコンティニュティ」として存在している。

ヒューマニズムの存在しない日本には当然エゴイズムしか残されていない。エゴイズムは二つの極に分化する。自己主張、精神主義、現実喪失のエゴイズム(作家)と、「現世の快楽と安逸とに固執する」「自我の生命欲としてのエゴイズム」(民衆)。この分化の構図は、「無知と本能、俗悪と無自覚、そしてそのなかに跼蹐する民衆の生活が、精神主義者たちの自己完成の厳しい倫理の鞭を浴びて、とまどった表情のかげにいぢらしい愁訴の微笑を湛へてゐる」ということになる。但し、福田恒存は錯覚しているけれど、この構図は作家達の側から見た偏見(?)にすぎず、民衆は彼ら自身の社会から作家達を追放している(「文士と記者には部屋を貸すな」)。民衆が社会のヒエラルヒーの下位にあるからといって、上位を占めるのは作家ではない(或いは、作家だけではない)。

ではどうすればいいのか。福田恒存の解決法によれば(明確ではないが)、作家がその独善性を棄てヒューマニズムを獲得し、芸術以外にすることを見つければよい。さすれば「僕がいくたびか触れてきた民衆の世間苦にまみれた哀切な情感も、また彼等の頑な、しかもヒューモラスなエゴイズムも、そのときはじめて作家の心に通じ、その作品には過去の偏狭な精神主義の知らなかった寛濶と愉悦とが漂ふであらう」。困難の大きさに比べ解決のいかに易きことよ。自己主張と精神主義、独善と現実喪失、そしてそのなかに跼蹐する作家の生活が、福田恒存のヒューマニズムの厳しい倫理の鞭を浴びて、とまどった表情のかげにいじらしい愁訴の微笑を湛えている、という構図が浮かび上がってくるではないか。

江藤淳も、日本(自然)と西欧(社会)の違いをとくとくと述べ、日本における神の不在についてしつこく繰り返していながら、最後に到って漱石が『明暗』の次には社会小説を書いただろうと予想しているのである。遂に神の不在に気がつかなかった漱石が社会小説を書くことの困難さを失念して。

江藤淳は、神の存在が自己否定、自己犠牲、無私にとっての要件であるという。それゆえ「日本の社会には、西欧的な意味での人間の対立関係や、人間と社会の関係は生まれない。又西欧的な意味での近代的自我の如きものも存在しない」。自己否定、自己犠牲、無私が日本とは無縁のものだと言われて、首をかしげる人のためには、次のように説明される。日本に存在するのは「消去さりえぬ我を留保したままに行われた犠牲的行為——義侠心」である。

確かに、行為の主体が「我」である以上、「我」を欠いた行為はありえない。どのような犠牲的行為も「我」(の意思)に支えられているだろう。しかし、たとえ神が存在していても、「我」を経由せずにいかにして行為が可能であろうか。

2 伊藤整

神が存在しなければ、愛は不可能である——らしい。江藤淳は、漱石には不可能であったし、自然主義作家もむろん不可能であったとは言っているものの、一般人については明言を避けている。自然主義作家をけとばすためには、一般人において「愛」を認めたいところだろうが、論理的必然からそうはいかない。

これは日常生活の側の完全な勝利の容認である。健三は、「愛」の不可能な世界を、平然としてこのように健全な常識が蹂躙して行くのを、恐怖の眼で見つめるにすぎない。(『夏目漱石』)

このような言い方からすれば、一般的に日本では「愛」は存在しないと言っていると受け取ってさしつかえないだろう。

では、神の存在はどのような機能を持っているのだろうか。江藤淳は言う。

西欧人が、「無限の空間の永遠の沈黙」と向かいあった時、彼等の胸には、反射的に――ほとんど条件反射的に――神若しくは神の追憶の観念が去来する。(『夏目漱石』)

「成就されざる人間的意志の無力感」が人をして神のもとへおもむかしめるというわけだ。常に死の恐怖を口にする江藤淳にふさわしい見方である。しかし、次のように考える者もいる。

もし、神とか仏という絶対者を想定して、現世のマイナスが来世において、または神の支配する理想社会において償われる、という確信を予定するのでなければ、我々は絶対に他者を自己と同様に愛することはできないし、また自己を殺してまで他者を憐れむことも出来ない。

平野謙が「巧緻というよりむしろほとんど狡智ともいうべき論文」として推奨している「近代日本における『愛』の虚偽」(1958年)からの引用である。全ての行為にエゴイズムを見出さざるを得なかった伊藤整にふさわしい見方ではないか。各人は各人の流儀で神の存在の必要性を理解している。

伊藤整は江藤淳より多くのことを語っている。彼の言うことを聞いてみよう。彼はまず宗教から入る。しかし、宗教がその社会においていかなる位置を占めているのか、宗教と道徳の関係はどうなのかについて何の考慮もしない考察は、宗教の教義によって作りあげられた理想社会について語っているのと同じである。しかも、自分の住んでいる社会はよく(はっきり)見えるが、比較相手の社会は彼には縁遠い。結局はこちらの現実社会と向うの理想社会を比較しているのではないか。伊藤整の言うように、「我々はこの百年間に、実に多くのヨーロッパ文学、ヨーロッパ思想を輸入し、我々はその系統の考え方に慣れ、それをずいぶん消化している」。だが、輸入したのは「文学」であり「思想」であって、現実ではない。

伊藤整は上下の関係を明確にするという日本語の構造から、彼我の差を類推する。けれども上下の関係(ヒエラルヒー)のない社会が西欧で成立したことがあっただろうか。家族にしてみても、親と子、夫と妻の間が平等だという社会がどこに存在したろう(どこに存在するだろう)。

伊藤整が「愛なる核」を持たぬ日本人の特異行動としてとりあげているもの、即ち「自己を社会から切り離す時の清潔さを求める行動」「ある集団の利益、国民的な名誉というような熱狂を核とする自己を失う行為」「上下の秩序への献身という自己放棄による犠牲の悲痛感などに支えられたもの」などは、はたして西欧に見出せないものだろうか。

「ヨーロッパ思想の最大の虚偽(やむを得ざるところの)が存在しているのは、『愛』という言葉による男女の結合においてである。その点では、我々の方が遥かにリアリストである」と伊藤整はやに下がっているが、西欧人はそれほどボンクラではないだろう。彼等は聖書の言葉を切り下げて生活するだけの才覚は十分持っている。

伊藤整は「もし、肉体のつながりがなくても、二人の人間が共に住み、愛し合う関係において生きるということは不可能である」と言い、「しかも、もっと残酷で主我的な肉体の関係を含むとき、夫婦の間における愛はもっと困難になる」と言い、「親子の愛ですら、キリスト自身がその母を拒まなければならなかったように、真の愛とは違うところの主我的なものである」と言う。

一体、「愛」は近代において失われたものか、それとも近代以前から存在しないものか。かつてどこにも存在しなかったのだとすれば、「愛」という概念を云々すること自体馬鹿げている。そんなものを我々は必要としない。

人間の間のある関係を愛と呼ぶことは、道徳的判断ではなく経験的判断である。たとえそれが、「恋すること」「慕うこと」「惚れること」「征服と被征服の関係」「相互利益の関係」「肉体の強力な結びつきにおいて、対象を取り変えないことを道徳的に拘束する‥‥関係」を含んでいても、それらに還元されない限り。

愛が現象するとき、愛の対象とそうでない対象との間には格差が生じる。もしこの格差のゆえに愛を否定するとすれば、愛は現象することが出来ないだろう。

「散文芸術の性格」(『小説の方法』1948年)の中で、「日本の作家にとっては、最上の存在は自然神であった。そして多分現在もその程度である。日本の近代は自然神を持った近代である」と言ったとき、「少し危険な仮説だと思うが」という留保をつける慎重さをまだ伊藤整は持っていた。その慎重さは「近代日本人の発想の諸形式」(『小説の認識』1950年)では既に失われている。「人間は大地の上に立っていることを感じなければ安定しないように、危機に面した時には、自分の存在が何かの絶対なものと結びついていないと不安で耐えられなくなる。その絶対の形は一方の極が死または無であり、他方の極は完全性または神であるらしい」として日本と西欧を対立させ、「日本の伝統的発想においては、人間関係は対等即ち横の等質の組み合わせで考えられず、タテの支配と従属の関係としてしか存在しなかった‥‥日本では横の人間関係が厳しく考えられる時は、人間相互を結びつけるようにはならず、遊離、遁走という離反関係を呼び起こしがちなのである」と決めつけている。これと同じ発想は『夏目漱石』をも貫いている。

ここでぼくらは、漱石に於ける自己抹殺の願望が、実は自己絶対化の欲求とまさしく同質の(相反する方向に向かってはいるが)衝動であることを発見するのである。(中略)このような欲求を有する人間と他者との関係は、階段的であって、そこにあるのは強者と弱者の関係――あるいは神々と動物との関係にすぎない。こうした汎神論的世界の倫理は必然的に自己追求の倫理である。やや通俗的に言うなら自己満足の倫理である。如何にして他者を抹殺し(自己を抹殺するのでなければ)自己の勝利を正当化する論理を案出するかが、この種の倫理の過程である。ここで絶対的優位に立つのは「自然」であって「人間」ではない。従って問題となるのは「自然人」であって、「社会人」ではあり得ぬ。(『夏目漱石』)

自然人の倫理は垂直的であるのに対し、社会人の倫理は「平面的倫理」である。「そして、倫理というものの本質はこのようなものなのである」。社会人にとっては「他者は効用を持ち、被支配の可能性を含んだ家畜ではもはやない」と江藤淳は言う。

再び言おう。西欧においては、「他者は効用を持ち、被支配の可能性を含んで」ではいないのか。 「階級的」な関係、「強者と弱者の関係」は存在しないか。「自己追求」「自己満足」はありえないのか。

私はひとが強者は弱者を圧迫するとよく言うのをいつも聞く。しかし、この圧迫という語の意味を説明してもらいたいものだ。或る者たちが暴力をもって支配すれば、他の者たちがひたすらかれらの恣意に服しつつ呻吟する。これこそは、まさしく私がわれわれの社会で観察することがらである。しかし、それがどうして未開人についていわれうるだろうか、私には分らない。かれらには服従および支配とは何かということを理解させるにも非常に骨が折れるだろう。一人が他人のちぎった果物を、他人の殺した獲物を、他人の遁げ場所となっていた洞穴を、自分のものにするということはあるだろう。けれども一人が他人を服従させるというようなことがどうしてできるようになるだろうか。そして何も所有しない人々の間にいかなる依存関係がありうるだろうか。(中略)

このような無用の細目を長々と述べなくとも、服従の紐帯なるものは、人々の相互依存とかれらを結合する相互の欲望とからでなければ形成されないのであるから、或る人を服従させるためには、かれをまず他の者がいなくてはやっていけないような事情の下においておく必要がある、ということを各人は知るにちがいない。このような事情は自然状態には存在しないので、そこでは人が軛から自由であり、そして強者の法律は無用である。(ルソー、本田喜代治・平岡昇共訳『人間不平等起源論』)

3 中村光夫

『夏目漱石』と中村光夫の『風俗小説論』(1950年)は似ている。『夏目漱石』の中に「作家の青春」が引用されてあるように、そこにつながりがあっても不思議ではない。しかし、『夏目漱石』の中での『破戒』の扱いをみると、当時江藤淳が『風俗小説論』を読んだか(読んだとしても影響を受けたか)は疑問であろう。にもかかわらず、両者の類似の印象は動かし難い。

両者の方法は異なっている。『夏目漱石』が文化という単位に依拠しているのに対して、『風俗小説論』は思想という単位を使用している。思想は文化よりも範囲が狭く、層が浅く、個人の手により近いところに存在する。したがって、個人はより広い裁量とより大きい責任を負わせられる。(この違いは『小林秀雄』と『二葉亭四迷』の違いでもある。)

私小説が年を経るとともに、一方では技術的に円熟しながら、他方においては文壇内輪話といわないまでも、少なくとも文学者の生活を彼の感性の動きを通じて描き、次第に文学者仲間以外の興味も同感もひかぬ特殊な内容を持つようになったのは周知のことですが、ここで注意すべきは、このような社会性の欠如が(後にはそれが私小説の主要な欠陥として多くの人々の攻撃を招いたには違いないのですが)少なくとも当初においては作家の力倆の不足や、周囲の社会の「条件」によって生じたものでなく、作家がその文学理論にもとづいてそれを欲したことを主要な原因としているということです。(『風俗小説論』)

むろん中村光夫も、社会とか近代とかの言葉は使うけれど、個々の作家、個々の文学運動という次元を遊離するほどには濫用していない。つまり、中村光夫は、作家達に違った姿でありえた可能性を与えることによって、彼等を批判し得る立場を確保しているのだ。作家達は彼等の道を選んだのだから、そのことにおいて責任を持つべきである、というわけである。

この方法はないものねだりの危険を含んではいる。「言はば象に向かって『お前の鼻はちと長過ぎる様だ』と言った様な」批評になりかねない。けれども、個性と文化という身動きのならぬ両極の間に、このような空間を設定することなくして、批評に何を期待できるか、とも言えよう。

但し、中村光夫は西欧の作家と日本の作家との差を、能力に基づくもののような口調で語る。日本の作家達は何か人間的な欠陥があるように言われ、無自覚であることが分相応のように扱われている。相異が意識的なものであるなら、どちらを取るかは論者の勝手であり、対立は対立でしかないだろう。中村光夫が高飛車な指弾を行使出来るのは、背後に一段高いものとしての西欧文学を置いているからである。西欧文学と日本文学は規範と事実の関係に位置づけられ、距離の遠近で価値が計られる。日本文学と日本の作家は、不足したもの(完成途上にある未完のもの)と前提されているのだ。これでは作家に意志を認めることは非難のための口実にすぎないかのようだ。とにかく中村光夫は自分の権利を十分行使している。そのことが『夏目漱石』との類似性を印象づけた。

だが少なくとも江藤淳は、作家達を選択のゆえに批判することはできないはずなのだ。我々は神なき世界に住んでいる。神なき世界に社会が存在しない以上、我々には選択はありえない。我々が自然におもむくのは必然である。この決定された世界では責任は存在しない。したがって、批判もありえない。にもかかわらず江藤淳が作家達をいたぶるのは、悪意としかいいようがない。彼の言葉使いがそれを証明する。

あらゆる卑小な淫行や相姦的な行為によって、ちりばめられているこの傑作の主人公は、「人間的能力を付与された一頭の野獣」であるかの感がある。

ここにいたって社会は跡形もなく消滅し、自然の名に於けるあらゆる淫猥な行為が可能である。自然は巨大な隠花植物をはびこらせて、開始と終末のある人間の生を嘲笑し、単純な輪廻をくり返す。

「自分のようなものでも、どうかして生きたい。」つまり、他人はどうであろうと、自分だけは生きてみせる、ということとどれだけ違うか。

ここにあるのは、実は硬い倫理的輪郭を有する「自我」ではなく、ぶよぶよと水を吸った寒天のように浮遊する彼らの本能——リア王のあれほど呪い嫌った「自然」にすぎない。

かようにして、彼らは俗社会から離反して「自然」の中にあることにより、自己も他者も一緒くたに本能の中に埋没させる一方、「社会」自体に対しては、何の積極的な批判も持ち得ぬ、極めて卑屈な、権威主義的態度をとらざるをえなかった。

ここにあるのは、「自然主義的人間観」といったものではないのだろうか。これらの否定の口調から、福田恒存のいう「精神主義」のひびきが聞こえてこないだろうか。一面からみれば、求道者の態度の中の傲慢さをも毛嫌いするウルトラ求道者の態度といえるかもしれない。しかし、我が身を反省してみれば、その不寛容もまた傲慢ではないのか。この態度は他人における喜びに極めて敏感であるだけでなく、他人にそれを許そうとしない。どのみち人は非難から逃れられない。なぜならここで問題になっているのは、既におなじみの「自己否定をする自己」という構造である。

文学運動にしろ行為にしろ、それが人間によってになわれる以上、人間の意欲に裏づけられている。たとえそれが人間の意欲を否定する目的のものであろうと。もしこの意欲の存在を自己主張・自己満足と名づけるとすれば、全ての人間行為は自己主張・自己満足であろう。この意味での自己主張・自己満足という概念は結局何も語りはしない。ちょうど、あの行為は動機づけられているという表明が、全ての行為は動機づけられているという知見に何もつけ加えないように。「自己否定という自己主張をする自己」なしの「自己否定」という妄想が彼らを捕らえている。自己否定する自己、その自己を否定する自己、そのまた自己を否定する自己、またまたその自己を‥‥どこまでいっても決着はつかない。

このような要請を自己に課すことは出来ない。しかし、他人に課すことは出来る。他者の潔癖性を追求して、動機に少しでも自己主張・自己満足の傾向を見い出すと、喜び勇んでメッタ打ちする人々は、そのことによって自分がどれほど満足したかを反省してみるががいいのだ。どのような正当な行為にも自己主張・自己満足を見い出さざるを得ないとすれば、我々の評価は行為の正当性に向けられるべきであって、自己主張・自己満足の有無に目をとられてはならない。

もしくは沈黙すべきである。

4 花田清輝

『復興期の精神』(1946年)は、非日本人を扱うことにおいて、彼我に働く原理に差を設定してはいない。このような態度は、『小説の方法』の最初の部分にも見出せる。伊藤整は確かにこういう態度から出発し、その態度を維持しようとしながら、彼我の文化的相違という視点にゆがめられていった。『小説の方法』『小説の認識』はその変化の記録でもある。伊藤整に比べて花田清輝は徹底していたように見える。論理が問題である以上、そこでは人種も時代も指標とはなりえない。同一の光のもとに全てがさらされねばならない。

精神分析の理論について伊藤整が熟知していたかは疑問である。彼は自分に都合のいい部分だけを切り取ればそれでもう充分だったのだろう。丸ごとかぶりついてみなければ骨に当ることはない。つまり、伊藤整は次のようには考えなかったろう。

フロイトの言い分を聞いていると、まるで我々は生殖器だけをもって生まれてきているようであるが、我々には胃袋だってあるのである。心理ばかりに興味を持つのは食うに困らない人間だけのすることだ。事実、精神分析学は性的享楽を第一義と心得るウィーンの俗物心理の観察によってつくりあげられたものであり、所詮、それは金利生活者の心理学にすぎなかった。(「鏡の中の言葉」)

また、伊藤整がマルクス主義やウェーバーについてどれだけのことを知っていたかは分らないが、次のようには考えなかったろう。

思うに我々を職業の魔圏に閉じこめてはなさないものは、今日の職分精神の中にあるカルヴィニズム的なものと、今日の営利精神の中にあるマキャヴェリズム的なものとのもつ、恐るべき呪縛力のためではあるまいか。ヒューマニズムとエゴイズムとは、一応対立するように見えるにせよ、結局、ともに共通の目的に奉仕しているのではなかろうか。そして、いずれも否定的な役割をはたしているのではないか。(「素朴と純粋」)

また、伊藤整が自然法や功利主義について興味があったのかどうかは不明だが、次のようには考えなかったろう。

肉体を中心とする自己保存慾をもってすべてを割りきっていくということは、たしかに一応残酷にみえるではあろうが、所詮、それは自然主義リアリズムの域を脱することはできないのではなかろうか。その残酷さは、外部の原因によって自由に決定されてゆく肉体、そうしてその肉体の影響によって、『倫理学』の言葉をひくならば、「恰も相い反する風にうごかされる海の波のごとく、自己の終局や運命を知らずに動揺する」我々の感情をながめるところからきており、実は我々の肉体の無力に対する締念によって裏づけられているのであり、その所謂自己保存慾なるものも、かくてついに、自然的必然性の異名にすぎないものとなるのだ。(「ブリダンの驢馬」)

伊藤整の思想の原型は試練にさらされることなくそのヤワな本質を維持し続けた。彼は様々な手作りの道具を使って現実との架橋を試みたが、身をさらすことを恐れる以上所詮は無理なことだった。結局、身が腐って殻が残るように、道具だけが残った。「肉体のなかの魂は、穴蔵のなかの馬鈴薯のように、しまい込みすぎると、ふやけて芽をだす。」(「郡論」)

しかし、花田清輝が自分の言葉にどれほど責任を取るつもりなのかはあいまいである。彼の明晰さは、論理を日本の現実から切り離すことによって成立しているのではないか。彼の論理は、日本の現実を見る眼ではなく、裁断する心情によって支えられているのではないか。論理は彼にとって特権であり、嘲弄にしか使われないのではないか。それゆえ、論理は決して日本の現実に適用されることなく、切れ味の良いナイフのようにしか扱われないのだ。ナイフを扱うことに喜びを感じてはいても、それで自らを刺すことが出来るとは思いつくことが出来ないのだ。あまつさえ、ナイフを使うにはその資格が必要で、資格を得るためには修業がいるのだと威張ってみせているしまつである。

彼の尊重する論理が現実に適用されると、「毒をもって毒を制する」などという愚にもつかぬ姿となって正体を暴露してしまうのだが、その際政治的責任が必ず道徳的責任に優先しなければならぬなどというわけの分らぬことを言って、自らの非情さを誇ってみせる。

しかるに、現在、「慷概談」にふけっている橋川文三や吉本隆明のような連中には、ただ、ナショナリズムの観点があるだけであって、福沢諭吉ほどにも、心情のモラルと責任のモラルとを区別するセンスがない。(「『慷概談』の流行」)

この地点から『復興期の精神』を見ると、「田舎インテリのペダンチシズム以外には、転向理論しか残らないような文章」(「『乞食論語』執筆をお奨めする」)という吉本隆明のきめつけが妥当性を持つ。

『復興期の精神』の痛快さは、頭に風穴をあけるような感じ、身を挺して論理の流れに漂う危険と軽快さの感覚にあるのだろう。それは非情といえないこともない。と同時に、バランスについての言及が何度かあることが示すように、明哲保身の方策への固執がある。一体、「毒をもって毒を制する」方策が、心情なしの政治(そういうものがあるとして)の保証になるという考えはどこからでてくるのか。まるで、政治とは生き残りの術であることをもって最上とすることと同じではないか。マキャヴェリについて書くとき、さすがにそのようなまともな取り上げ方は避けている。

むしろ私は、もっと子供らしい、世のつねの利害打算や価値判断を粉砕していささかも悔いない、素朴な男としてのかれを想像したい。むろん、素朴であるということは、かれがいろいろと政治的な手くだについて語ったり、またそういう手くだをつかって、巧みに世のなかを泳いだりすることを妨げはしない。(泳ぐほうは、事実上、成功しなかったが)しかし、心の底では、いつもかれはそういう小刀細工を馬鹿にしており、ほんとうにしたいことをするときには、体あたりでまったく向こうみずな振舞をするのだ。(「政談」)

ここに不誠実を見出すことが出来そうだ。花田清輝は一定の型をマスターしているだけであって、その内容はどうでもいいのではないかという疑惑。Aという見方に対して自動的にそれと反対の見方であるBをぶつけるというやり方。そのようなやり方の弁解としては、そうすることが苦しいにもかかわらず敢えてするのだという使命感が使われる。無節操が非情として偽装される。

水槽と秣桶との間におかれても、驢馬なら、断じて立往生することはあるまいが、屡々、人間は立往生する。これら二つの焦点の一つを無視しまい。我々は、なお、楕円を描くことができるのだ。それは驢馬にはできない芸当であり、人間にだけ、——誠実な人間にだけ、可能な仕事だ。(「楕円幻想」)

花田清輝は二つの焦点のまわりをめぐるという形で行為の高度さを誇るわけだが、行為主体としての彼自身は少しも複雑ではない。「郡論」を書いたときに花田清輝はこのことに気づいて、論理を乱している。魂と肉体という二つの焦点を取り出してきた後、非情さという点から魂を否定しかけた。しかし、魂を否定してしまうと、焦点の一つを失って楕円を描けなくなる。そこで心臓を持ち出してきて、「犬にくれてやった」とうそぶいている。彼の本音は、魂を犬にくれてやって、非情・非人間的になり、二つの焦点の間をうろつくことにあるらしい。自らは円の安易さに落ち込みながら、二つの極に揺れ動くことで楕円を描いていると錯覚することにあるらしい。つまりその正体は、日本的な情緒性を排し、西欧的な計算こそ有効とする主張にすぎないらしいのである。

5 磯田光一

花田清輝は「『慷概談』の流行」(1960年)の中で、「終始一貫、政治的責任をとってきた勝海舟や榎本武揚のような人物の行動を、道徳的責任の名において糾弾することは、本末てんとうもはなはだしいような気がわたしにはする」と書いている。そのような花田清輝を、磯田光一は「政治における情念を虚妄として斥ける諷刺的知性によって、ロマン主義的思惟を全面的に否定する一方、『近代文学』派のヒューマニズムの組織論的弱点に感傷を見、日本におけるロマン主義に終止符を打った」(『比較転向論序説』1968年)と評価した。政治の場と道徳の場で働く(べき?)原理は異なっており、政治の場においては効率、効果のみが意味を持つのであれば、そこにこそ自己主張なき自己否定が成立するということになるらしい。

しかし、考えてみたまえ、効率、効果を第一義とするストイシズム、言いかえれば感情を押し殺して知性のみを働かすという態度に、我々はどれほど喜びを感じることか。感情に流される人間がいるのは、知性と感情の対立などを意味するのではなく、知性の働きが不十分であったにすぎぬ。感情の満足のために知性を働かせることは、感情を抑制することと矛盾しはしない。

むろん磯田光一はこのことを充分承知している。承知しているにもかかわらず排そうとするのは、それを古い態度だと思い込んでいるからである。

人がある目的意識によって自ら進んで生を統制しているとき、彼がいかに強くなりうるかは、古来の歴史がこれを証している。人はそういう過去の物語に、古い時代の悪をしか見ないかもしれぬ。しかし、それを愚劣と見、悪と見る近代的な人間観そのものが、実はヨーロッパにおいてさえ、せいぜい三世紀か四世紀の歴史しか持ってはいないのである。ヒューマニズムもまた歴史的、相対的な観念にすぎないものであり、私もまた、それを歴史的、相対的なものとしか見ないであろう。(『比較転向論序説』)

「ある目的意識によって自ら進んで生を統制している」ということと、「ヒューマニズム」の概念は矛盾も対立もせず、前者は後者をも含んでいると考えるとき、この文章はよく分らないだろう。磯田光一は「ある目的意識によって自ら進んで生を統制している」ことを、ロマン主義的、観念的、目的論的、非合理的、形而上的、反近代的であると規定し、ヒューマニズム、実在論、因果律、合理、形而下、近代などに対立させているのである。

近代の人間が「ある目的意識によって自ら進んで生を統制」することなしに、いかにして行為するかは非常に難問である。どうやら磯田光一は、近代人が主として「形而下的な要因」によって行為し、非近代人は「形而上的な『意識』面での事象」によって行為するのだ、と言っているようである。近代人は「緑色の毒蛇の皮のついている小さなナイフで、決然と魂を肉体から切りはなしてしまう」(花田清輝「郡論」)のだろうか。

行為の中に情熱(意欲、喜び)を見つけると、それを「人間に内在する反近代的なものへの根源的な志向性」とみなして、そのようなもののない行為——いわば形而上的な動機のない行為が可能な近代を想定している点で、磯田光一は既に語ってきた者達の系列に入る。

磯田光一は、人間を動機づける二つの対立する要因を設定する。形而上的な要因と形而下的な要因。形而下的な要因とは私益と言い換えられるものであり、形而上的な要因は私益を抑えるため「滅私奉公」として現象する。

ところで、形而上的要因と形而下的要因はなぜ区別されねばならないのだろうか。私益を唯一の動機とするホモ・エコノミクスでさえ形而上的要因を無視はしない。「商品は、さしあたり、その属性によって人間の何らかの種類の欲望を満たすところの一つの外的対象すなわち物である。これらの欲望の本性は、それがたとえば胃袋から生じようと、幻想から生じようと、なんら事態を変化させない。」(『資本論』長谷部文雄訳)

行為とは選択でもあり、ある行為をなすことは他の行為によって得られたものを見逃す代わりに、他の行為では得られなかったものを得ることである。形而上的要因と形而下的要因だけが争うわけではなく、形而下的な要因は他の形而下的要因と、形而上的要因は他の形而上的要因とも争う。

ヒューマニズムとは、磯田光一によれば私益(形而下的要因)を尊重する考えだという。だとすれば、その「考え」(形而上的要因)を動機とすることはヒューマニズムではなくなるのか。もし、形而上的要因が形而下的要因に打ち克つことをストイシズムと呼ぶなら、ストイックなヒューマニズムが存在する‥‥

磯田光一は言う。

もちろん人が形而下的(フィジカル)な存在であることを免れない限り、人が外界からうける苦痛はやはり苦痛として残るほかない。しかしその苦痛を苦痛として感じるか否かは、彼の精神に対するその苦痛の「意味」によっておのずから異なったものにならざるをえない。

その通りである。但し苦痛は必ずしも形而下的ではない。社会において苦痛と考えられているものを、苦痛でないとする(或いは苦痛をもたらすものが同時に与える喜びに比べれば苦痛でないとする)ことが出来るのは、思想(「意味」)の力である。しかし、肉体的苦痛を苦痛でなくし、精神的苦痛を作り出しているのは社会である‥‥

厳密を求めずに言おう。思想は社会的通念としての快・不快(苦痛)を変えようとするゆえに、一般人からみて不快を求めているように見え、ストイックである。ストイックな思想をロマン主義的というなら、全ての思想はロマン主義的である。それゆえ、ある思想にロマン主義的要素を見出したからといって、その思想を特徴づけたことにはならぬ。思想にロマン主義的要素があるのは、「水に水素があるように」当然のことだからである。逆に言えば、そのような「ロマン主義」の概念は空疎である。

何でもかんでもロマン主義という実情は、例えば次のような証言によって明らかである。萩原朔太郎は『詩の原理』(1928年)の中で「無産派も白樺派も、無邪気な楽天的感激主義の文学であり、遠く浪漫主義前派の者に属する」と書いている。中村光夫は「転向作家論」(1935年)の中で「『種蒔く人』に始まり、作家同盟の解散に終る我国のプロレタリア文学運動は今日から見れば一の巨大なロマン主義の運動であった」と書いている。本多秋五は『転向文学論』(1957年)の中で「プロレタリア文学の創造の基底を焙っていたものは外ならぬロマンティシズムの焔であった。それは正当にはロマンティック・リアリズムとでも呼ぶべき文学であった」と書いている。更に中村光夫は『風俗小説論』の中で、「西欧では自然主義文学は、ロマン派の個性過信に対する反動として生まれた非個性的文学であったに対し、我国の自然主義小説は、少なくもその主流をなす私小説においては、作家の個性偏重の文学であり、この点でロマンチック小説の性格を強く帯びていた」と書いている。

更に言えば、思想をそのようにしているのは人間の原理的な(通時代的な)構造ではないだろうか。つまり、我々は喜び(快)を与えてくれる(と予想される)行為しか出来ないのだ。(正確には、動機なき行為は存在しないと言うべきだろう。)

形而下的要因と形而上的要因の区別を排することは、私益と公益の区別を排することを意味しない。公益的行為は私益的行為と同様、行為主体にとっては快である。その意味では差はない。つまり、行為が行為主体にとって持つ意味では私益と公益を区別出来ない。しかし、行為が他者にとって持つ意味からは区別は可能である。他者を益さない行為は私益的行為であり、他者を益する行為は公益的行為である。その際、行為の原理からいって、いずれの行為も行為主体を益するであろう。私益的行為においても公益的行為においても。他者は具体的である必要はない。「全体」という抽象的他者であってもかまわない。

ところで、磯田光一によれば、前近代から近代への移行は、「滅私奉公」から「私益優先」への変化と意味づけられている。前近代から近代への移行を、ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへの移行と捕らえるのは、公益的統合から私益的統合への変化と見ているのだろう。少なくとも統合の弛緩を意味しはしない。では、私益的統合とはどんなものなのだろうか。市場原理がその典型なのだろうか。市場は分業を前提とする。しかし、単に分業が存在するだけでは、人は必要な場合にだけ市場に出てくるにすぎない。人が常に市場にさらされるためには、分業が協業によって統合されねばならない。協業の場で働く統合原理は、私益的統合ではなく公益的統合である。

地縁血縁的統合において働く統合原理と、協業(組織)で作用する統合原理が違うと考えねばならぬ理由はない。更に言えば、その統合原理があらゆる集団において働いていると考えてはならぬ理由もない。

6 まとめ

昭和27年(1952年)に中村光夫は次のように書いた。

敗戦によって我国の社会が経た変革が、かりに真の意味での人間観の更新を伴う革命であったとしても、それが文学の形をとるためには、一九四〇年代の後半に生まれた子供たちが少なくも二十歳になるまで待たねばならぬ筈です。(「占領下の文学」)

待たねばならぬのが時間なのか人なのか、中村光夫ははっきりさせてはいないが、この事情はむろん評論にも当てはまるだろう。つまり、昭和40年(1965年)以前に書かれた評論は、戦後評論というより占領下の評論というべきである、というわけだ。

『作家の態度』『風俗小説論』『小説の認識』『夏目漱石』の文化史観を十把一からげ的にいうと、前近代はエゴイズム的、支配従属的であり、近代はヒューマニズム的、平等的であるというものだろう。それらの評論から約10年後の『比較転向論序説』では、前近代をストイシズム的(公益優先的)、近代をエゴイズム的(私益優先的)としている。だが、日本の現状(それらが書かれたとき)については、エゴイズム的であるという見方は一致しており、前者がそのような日本を前近代に位置づけるのに対して、後者は近代に位置づけている。

昭和20〜30年代(あるいは1950年代) 日本=エゴイズム=前近代

昭和40年代(あるいは1960年代) 日本=エゴイズム=近代

昭和20〜30年代の評論と昭和40年代の評論に違いが存在するのなら、それは占領期の評論と戦後評論の差ではないだろうか。差異は、近代化達成の判断と近代のイメージの両方に見られる。『比較転向論序説』が日本の近代化を確認しているのに対し、『夏目漱石』は否定している。二つの評論の間に介在する時の経過が対象としての日本の現実を変えているが、一方、主体の認識自体も変化している。

敗戦をもたらした日本の文化・社会形態について、倫理の欠如(エゴイズム)を原因として求めた前記の評論とは異なる立場があった。二つの「政治と文学」——マルクス主義と軍国主義の経験によって、そこにエゴイズムの無視からくる無理を見たのが、いわゆる「近代文学」派の人々である。この違いは見方(ないし表現)の違いであって、対象の相違ではない。私小説家、マルクス主義者、国粋主義者は、それぞれ彼等の信じている価値に従ったという点で規範的ではあるが、その価値を信じていない他人にまで同じ態度を要求した点でエゴイスティックであった。このゆがみの是正は当然「社会化」「市民化」「近代化」の方向をとるが、その表現も二様である。一方は、一般民衆のエゴイズムを吸収するほどに規範性が薄められるべきであると言い(「近代文学」派)、他方は、他者の意思を無視するエゴイズムを抑えて倫理的になるべきだと言う。

面白いことに、どちらの見解も事態の進展に裏切られて、『比較転向論序説』の立場に収斂していく。つまり、日本の近代化(西欧化)は彼等の目にはエゴイズム社会の成立として実現するのである。平野謙について磯田光一は次のように評している。

アメリカから日本国民に与えられた自由は、原理的には急進革命をも支持しうる自由を含んでいた。しかし、その自由は、まさに自由の原理の必然によって、前衛主義を放棄して市民的な安逸を選ぶ自由をも含んでいたのである。「近代文学」派の戦後認識の盲点はそれに気づかなかったところにあった。公的名分よりも私的利害を重しと見る平野の主張がなされたとき、その公的名分は多分にコミュニズムの幻影と結びついていた。そして平野の主張する「私的部分」の優位性は、公的部分があってはじめて意味をもつものであったのだ。(『比較転向論序説』)

それゆえ近代化が達成されたとき、つまり「私的部分」が「公的部分」を駆逐したとき、「戦後という時代思潮を一身に具現していた」「平野理論は二十年にわたる歴史的役割を完了した」と磯田光一は言う。この評が当っているかどうかは別として、江藤淳の事情が全く違っていたことは明白であろう。近代化がエゴイズムをもたらすとすれば、江藤淳の視点は逆転しなければならない。

江藤淳の変化は、例えば『決定版 夏目漱石』の第一・二部と第三部の相違に現れている。前者は近代の(不充分だが)体現者としての漱石像を提出しているが、後者における漱石は儒教的道学者風な性格(つまり近代の反措定としての前近代)を与えられている。『小林秀雄』(1961年)における江藤淳はまだ近代(化)主義者である。変化を示しているのは『成熟と喪失』(1967年)であろう。(『成熟と喪失』と『比較転向論序説』のいずれもが重要な証拠として取り上げている『抱擁家族』は昭和40年[1965年]に発表されている。先に引用した中村光夫の文章と考え合わせてみると、象徴的という大げさな言葉を使いたくなるではないか。)

けれども、『成熟と喪失』にあるのは視点の逆転ではなく、並存である。(江藤淳がこのことに気づいていれば、それを矛盾でなくすることが出来たかもしれない。)この評論は、副題に「母の崩壊」とあるように、近代化(西欧化)過程を母(自然)の崩壊と父(神ないし社会)の出現とし、日本の現状をその中間(母の崩壊と父の未出現)に設定している。つまり、日本は半分ではあるが近代の方へ(エゴイズムから倫理の方へ)押し出されたと見ているわけだ。しかし、もう一つの認識がこの論旨を乱している。日本の近代化は「『父』によって代表されていた倫理的な社会が、次第に『母』と『子』の肉感的な自然状態にとりかこまれて腐蝕していく」過程としても把握されているのだ。正反対の見解が並存している。例えば、次の文を比較せよ。(傍点引用者)

しかし私はむしろそこ(『刺青』——引用者)に、日露戦争後の日本の社会心理の根源にひそむ不安をとらえていた、作者の感受性の鋭さを見たいような気がする。つまりそれは農耕社会から近代産業社会への移行を開始した時代に、初めて日本の都会生活者に生じた不安の美的反映とでもいうべきものである。谷崎がワイルド主義からはなれたのちになっても同じ主題が反復されているという事実は、母性の自己破壊がいわゆる「近代化」の過程と不可分な主題であることを示すものかも知れない。(『成熟と喪失』)

『明暗』の人物たちはみな自分の役割を自覚した、倫理的、知的な人物たちであるが、『抱擁家族』の人物たちはすでに指摘したように責任のとりようがない自然関係の泥沼で、文字通り「汚れて」行くほかなくなっている。ここからは、津田とお延の夫婦の背後にいて彼等の良心を支配している小説には登場しない父親に相当する者の姿は、欠落しているのである。(中略)文学史的にみれば、自然状態を社会の優位に置こうとする価値顛倒が行なわれたのは、おそらく日露戦争直後であろう。(同)

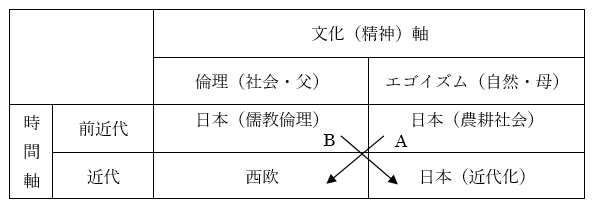

この矛盾は、日本の過去(前近代)を、農耕文化(母)と儒教倫理(父)のどちらで性格づけるかによって生じてくる。図で示してみよう。

Aが江藤淳の昭和30年代における近代化の予想コースであり、Bが昭和40年代における近代化確認コースである。時間軸の変化が文化(精神)軸の変化を必ず伴うことから、二つのコースは対照的な形をとらざるを得ない。

江藤淳は日本の現状を「『父』もなければ『母』もない」と言い切ることによってこの矛盾を片付けている。父から母へだろうが、母から父へだろうが、中間をとってみれば父も母も不在と言うことにおいて同じである、というわけだ。そして、どっちにしろ求められなければならないのは父(社会・倫理)に他ならないのだから。

江藤淳の立論は、エゴイズムの反措定としての倫理(西欧、あるいは過去の日本によって表現された)を強調するという形をとる。だから、あるときには近代(化)主義者のようであり、あるときには反近代主義者のように見える。

磯田光一は、現実の問題としては前近代への復帰は不可能であるが、芸術としての前近代は反措定として有効であると言う(「実践的原理」ではなく「美的原理」としてのロマン主義)。反措定としての前近代(反近代)から磯田光一の引き出してくるのは「非合理」である。

昭和30年代(あるいは1950年代)と昭和40年代(あるいは1960年代)とに現状認識の差はあっても思考方法は異ならない。我々は依然として前近代——近代の軸をめぐって語っているのである。

共時的なことを通時的な言葉で語るのはいいかげんでよそうではないか。文化の異質性を重視するのはよい。しかし、それを時間軸に沿って展開するのはやめよう。いかなるものであろうと、それが我々の手に入るものなら既に現存しているのである。

〈あとがき〉

この文章は1975年に書かれた。その後、発表される機会のないまま何度も書き換えられて、遂には原型の持っていた唯一の美点である切実さのようなものを失ってしまった。原型の文章は欠陥の多いものだったが、それなりの世界を形成していた。それから40年後の2015年に、ひょんなことから最終的な書き直しを行ったのだが、出来上がったのは別の作品と言うべきものだった(『戦後期日本の文学評論回顧』と改題)。そこで、それとは別に、できるだけ原形に近いものを残しておくことにした。

第1節は序論のようなものであったが、本文部分との整合性を保つため頻繁に書き直されたあげく、いつのまにか失われてしまったので、第2節以降を繰り上げている。また第5節と第6節であったものは合わせて一つにして(現第5節)、第7節であったもの(現第4節)の後ろに置くことにした。その方が全体の調和がとれると思われるからである。それに伴い、節の前後関係に関連する叙述を少し変えている。