戦後期日本の文学評論回顧

1

時が経つと、高みに登るように、広い展望が得られる。例えば、間近にいたときには迷路で混乱させられる統一のない街並みと見えていたものが、大きな視野の中では地形の起伏にそったそれなりに機能的な生活空間であったことに気づく。断絶していたものにつながりが見え、気がつかなかった形が現れてくる。

小説についてそのような感じを受けたのは、『アメリカの反知性主義』(リチャード・ホーフスタッター、1963年、田村哲夫訳。みすず書房、2003年)という、少々古いけれども依然として訴求力を失っていない本を読んだときだ。私は最近小説を読んでいない。加齢のせいかとも思っていたが、この本を読んでいるうちに、小説の機能というか、役割というか、つまり社会と小説の関係が決定的に変わって来てしまったせいではないかという気がしてきた。この本がそのことに直接触れているわけではないが、社会における知識人の位置についての記述に示唆されたのである。

日本の小説家を知識人と規定するのは抵抗があるかもしれない。これまでの文学評論は日本の小説家が知識人でないことを日本文学の欠陥としてあげつらうことを常としていたから。特に、私小説批判ではそれが中心テーマでさえあった。

以前から私は私小説に対する一般的な評価に違和感を覚えていた。その評価では、私小説ないし私小説的小説は近代文学の日本的奇形、もっと言えば前近代的・封建的文学として貶められているのである。また、その文脈で、漱石・鷗外と比較して藤村・直哉を一段低くみなす傾向がある。個々の作品そのものが優れていない、あるいは面白くないというのなら、見解の相違はあれ、そういう評価もあると受け止めよう。しかし、ある作品が劣っているのはその作家が劣っているからであり、なぜ劣っているかというと近代市民社会的ではないからだ、などという粗雑な論理には本来何の説得性もないはずだ。このような評価が「市民権」を得ている方が、よっぽど奇形的に思える。

文学評論が私小説を扱うとき、常に社会との関係を問題にする。よく使われる論法は、私小説的作家が社会から孤立していたのに対して、漱石・鷗外は社会に参加していた(それゆえ優れている)というものである。私には漱石は最後まで気難しい教師でしかなかったと思える。鷗外については、彼が兵士の脚気の原因を見誤って適切な対策を取らなかったために日露戦争で受けた被害のことを考えれば、彼が軍医部長でなく単なる文学者であった方がどれほど社会のためになったことか。社会的に認められた役割を持つことがよい文学者の条件であるならば、よい文学者がその社会的役割によって社会に害を与えるより、社会に影響を及ぼす役割を持たない悪い文学者であってくれた方がはるかにましであろう。

私小説と社会の関係を問題にしたのは小林秀雄が最初ではないかもしれないが、彼の論の立て方が大きな影響をもたらしたことは間違いない。彼の主張を私なりに言いかえれば、文学者が(知識人として)社会から遊離しがちであることは認めつつも、反社会的になることは避けるべきであるというのが趣旨であろう。一方でマルクス主義文学者の革命志向、他方で私小説家の社会離反を見据えて、それらとは違った社会批判のあり方として「社会化された『私』」という概念が提示されたと考えられる。しかし問題は、私小説を日本独自の形態として、克服すべき未熟なものとして規定してしまったことである。ここから、私小説の非近代性という不毛な議論がはびこっていくことになる。

そもそも考えてみれば、「社会化されない『私』」というようなものは考えられないのであって、人間は社会の中で生きていかざるを得ないのであるから何らかの形で「社会化」されているはずである。私小説家の非近代性というものがあるとすれば、「非近代的に社会化された『私』」というようなものであるはずである。社会化されたか社会化されていないかというような議論は、社会に順応しているか順応しきれていないのかというように言い換えない限り、成り立たない。

だから「社会化された『私』」とは、社会に批判的であっても建設的であるべきだという穏和な路線の提唱なのである。社会ベッタリであることはもとより頂けないが、かといって社会を蔑視して超絶しようとしたり、社会をひっくり返そうとするのは非生産的である。「私」として社会から適当な距離を置いて自立性を保ちつつ、社会と適切な関係を持つのが理想とされるのである。しかし、これが難しい。だから知識人のあり方が常に問われるのである。

小林は、西欧市民社会においては社会と不即不離の関係を保つ知識人としての文学者の伝統があり、日本においても文学者はそうあるべきだと主張した。しかし、これも西欧を理想化しすぎた言い方であった。西欧においても知識人は社会との関係に苦慮していたのである。また、知識人としての文化人の伝統なら日本にもあり、社会との関係をどのようにするかという問題意識にも欠けていなかった。理想的な関係は実現が難しく、「出家遁走」という形態も生じる。その場合、社会からの孤立こそが彼らの主張であったのであり、対社会的な態度表明であるということ、つまり社会に対する知識人のアンビバレンツな関係の一様相として受け止める視点が必要なのだ。

ところが、戦後の日本リアリズム文学批判は、反権威的性格のゆえに(志賀直哉批判に典型的であるように)、文学者が社会から遊離している面をのみ攻撃した。つまり、超絶的であり、エリート意識的であり、反民衆的であると批判し、その原因を日本的なこと(西欧的でないこと)に求めたのである。特に日本的であるとみなされた私小説は目の敵にされてしまった(もちろん、私小説への批判は戦前にもあったのだが、主流にはならなかった)。

そのこと自体は、時代の流れとして、また世代交代に伴う権威をめぐる争いとして、やむを得なかったとも思う。しかし、そこにおける評価が訂正されずにそのままになってしまったのはなぜだろうか。私はここで敗戦後の文学評論のいくつかを取り上げて、それらの言っていることがいかに一方的かを指摘したい。むろん、彼らには今からなら指摘できる限界があることについては容赦しなければならない。けれども、一つの偏見がどれだけ彼等の目をゆがませているかは知っておく必要がある。彼らが一定の影響力を持っていたゆえに、その偏見を普及させてしまった責任があるのだ。

ところで、いまでは分かりにくい状況もそこにはあったことを、最近私は悟るようになった。なぜ敗戦直後の知識人たちが戦前・戦中の日本を憎むまでに思いつめたのか。それはアメリカを含む西欧とわが日本との間にある絶望的な(と見えた)格差に茫然自失してしまったからではないか。やっと追いついた(ひょっとすると追い越した)かと思っていたのに、まだまだ手の届くものではなかった。しかも、情報の隔絶した孤島で思い上がっていたのが、敗戦によって突然視界が開けて、自らのあまりのみじめさに強烈な恥辱を感じざるを得なかった。戦後の経済成長の中で見失われていったその感情は、バブル後の私たちに若干は共感し得た。だが、その痛切さははるかに及ばず、そのため彼等の論調が極端すぎると私たちには思われるのだ。そういった意味で、割引して評価する必要はあるだろうが、だからと言って彼等の言説を容赦するのはかえって失礼だろう。

とはいえ、ここでの試みが私小説の復権になるとは思っていない。私小説をめぐる議論は、文学者という知識人の、いわば社会的責任といったものをめぐってなされてきた。文学者は知的エリートとみなされていたのだ。ところが、文学者(そういう言い方も古そうだが)を知識人だの、知的エリートだのとみなす人が今どきいるだろうか。現代における知識人とは何か、という問題もあるが、読者が小説に求めるものが変化した結果、あるいは読者層そのものが変化した結果、小説家(文学者という言い方ではなく)は知識人である必要はなくなったのだ。小説はエンターテインメントになったのだ。過去の私小説論は無効になったし、そもそも私小説というジャンルが成り立たないのである。

それを悲しむ必要はない。過去をして過去を葬らしめよ。私は過去の人間であると自覚している。ただ、私小説へのいわれなき非難に対して名誉回復を願うだけだ。私小説がみな優れているとか面白いとかと私は言っているのではない。単純な真理だが、私小説には優れているものもそうでないものも、面白いものもそうでないものもある、ということを言っているに過ぎない。その判断は作品を読むことで得られる。先入観を持たずに、まず読むことだ。私が勧めたいのはそれだけである。

2

サンフランシスコ平和条約は1951年に締結され、翌年に発効した。その年に中村光夫は次のように書いた。

敗戦によって我国の社会が経た変革が、かりに真の意味での人間観の更新を伴う革命であったとしても、それが文学の形をとるためには、一九四〇年代の後半に生まれた子供たちが少なくも二十歳になるまで待たねばならぬ筈です。(「占領下の文学」)

待たねばならないのが時間なのか人なのか、中村光夫ははっきりさせてはいないが、この事情はむろん評論にも当てはまるだろう。つまり、1970年以前に書かれた評論は、戦後評論というより占領下の評論というべきである、というわけだ。沖縄の施政権が返還されたのは1972年である。アメリカによる日本占領が実質的に終了したのはこの時期ということになる。このような年数に厳密な意味があるわけではないが、何らかの目安にはなるであろう。私がここで取り上げるのはこの時期に発表された文学評論である。それはこの時期に、ある思考の型が成立し、その後の思潮を支配するようになったと思えるからである。

まず、福田恒存『作家の態度』(1947年)を取り上げてみよう。福田が近代日本文学の問題を知識人の課題としていることは読める。では、知識人たる近代日本の作家は福田から見てどこが「悪い」のか、彼の主張をたどってみよう。

福田によれば、西欧社会は完成されていて、改善の余地のないものとされる。この辺りはフランシス・フクヤマの『歴史の終り』を思わせるが、もちろん、西欧が理想社会を達成したとは福田は考えていない。当然欠陥はあるものの、ある一つの型としてはそれ以上どうしようもないものとしてとらえているのだ。西欧の作家(知識人)は、社会改革の気持ちは持っていたが、爛熟して自己満足していた社会に受け入れられるはずもなく、かえって社会から弾き飛ばされてしまう。しかし、彼等はそういう社会をありのままに描くことによって、社会の機能の一つとして容認される。ただし、西欧の作家たちは社会が一方的に悪いと思っていたわけではなく、「社会の醜悪と痼疾とを自己のそれとして受け入れたのであった。またそれゆえの厳しい自己否定であった。彼等の自我はもはや作品以外に主張と正当化との場所を見いだしえなかったのである」。しかし、彼等は作品にだけ閉じこもってはいなかった。「ヨーロッパの近代作家たちは自然の法則を発見したとおなじように自我の必然を発見したのではあったが、それゆえに自然に対すると同様に、自我の必然に己がエゴイズムに果敢な闘争を開始し、これを攻略せんとこころみている。リアリズムはその武器であり、外形の無関心さにもかかわらず、その底には激しい社会的な文化意思が隠されていたのである」。

では、日本の場合はどうか。福田にとっては、近代日本社会は完成には程遠く、西欧並みの社会にするためには「実生活」上やるべきことがたくさんあり、知識人もその面で貢献できるはずだった。社会もそれを期待し、知識人を疎外するようなことはなかった(はずである)。ところが文学者(と称する)者の一団は、立場の違う西欧の文学者の形だけまねて、自らを社会から隔離しようとし、西欧の社会に適応的であるリアリズムを単なる手法として採用した。その結果、近代日本文学は、社会と共有する何の地盤もない、独善的な文学になってしまった。

福田の主張の眼目は、知識人としての文学者がいかにして社会に貢献できるか、ということであろう。西欧の場合は正当な貢献の道が閉ざされていて、知識人(文学者)は社会に対してネガティブにならざるを得なかったが、それでも、ネガティブであることで社会に貢献できる方法として文学は機能した。だから、正当な貢献の道があるのであれば、知識人はポジティブに社会に尽くせというのだろう。日本の知識人は、ポジティブであるべきときにネガティブであろうとする頓珍漢な存在である、ということになる。

しかし、はたしてそうなのだろうか。福田は言う、西欧においても、「もちろん個々の作家にそのような意図があったというのではない。彼等を支える社会の成立、構成、習俗のうちにこの発想が見られ、ひとがいかに反社会的になろうとも、このすべてを包括する釈迦の掌中を脱しうるものではなかったのである」。そういう個人の免責を日本の文学者にはなぜ認めてあげられないのだろう。個々の作家にどのような意図があれ、彼等を越えた社会的な俯瞰によって、彼等を理解しようというのなら、日本が遅れているとしても、そういう限界のなかでの独特の(進んでいる社会とは違った)努力を評価すべきではないか。

福田の要約的文章によると、「近代ヨーロッパの作家たちにとって、芸術は表面そう見えるがごとく実は生活と対立するものではなかった、というよりは自我と、それに対立する他我、乃至は社会とを調和せしめようとする努力の場として、芸術が喚び求められたのである。それは意思的な行為であって、実行と対立せぬばかりでなく、日常生活における社会な行動によっては解決しえぬ地点にまで逐いこまれたものに許された唯一の手段にほかならない」。つまりは、芸術は社会的な実行である、という平凡なことを言っているにすぎない。それは近代ヨーロッパだけに特徴的であろうか。この文章の「ヨーロッパの近代作家」という主語を適当に変えてみても、たとえば「近代日本の作家たち」にしてみても、だいたいは妥当するのではないだろうか。福田もある程度はそのことを認めてはいる。

(前略)そしてより重大なことには、近代日本文学の行き着いた袋小路は、その近代日本という特殊性そのものを通じて、ヨーロッパ近代精神とその表現としてのリアリズム小説との危機と限界とを反映していたのである。この特殊性と地方性とにおいて、しかも本質と正統とに参じえたことに、近代日本の作家の真実性を僕たちは見おとしてはならぬと同時に、ひるがえってそこに本質的な苦悩を見るあまりに、地方的な虚構のうえに彼等の空しい努力を注ぎこんだ近代日本の悲しさに眼をそむけることがあってはなるまい。

たぶん、福田の言いたいのはこういうことであろう。実生活上の欲求不満の代償行為を文学上でするな。そのような危険から免れるためには、利己的な自我を倫理的な(つまりは近代的な)自我に鍛えなければならない。利己的な自我の否定による自己完成は近代日本文学でも目指されたことであるが、徹底的な自己否定の果てにおいても背後に残るものがあった、それが「自己主張」である。「わが国においてはあくまでこの順であって決して逆ではない――自己完成の目標が近代自我の確立として自己主張を導いてきたのではなく、自己主張を遅ればせながら補填し正当化するものとして得たものが自己完成の倫理であった」。だが、それは酷な見方と言えよう。「近代自我の確立」、たとえそれが徹底的に利他的であろうとすることであっても、それを追求する自己というのは否定できないのだから。

個々の作家について福田の見解を追うのは煩瑣であるのでやめておくが、福田が難癖をつけているとしか私には思えない。それだけ、当時の日本社会全般の西欧からの遅れに対する福田の絶望感が大きかったのだろう。しかし、福田自身はそれから免れていると思っていたのだろうか。そう言う福田自身、評論なんか書いていないで、何か実行すればいいのにと私は思ってしまう(もちろん福田は、自分だけは西欧の知識人と同じだと思っているのである)。作家に小説なんか書いていないで、「実生活」上の仕事をしろと勧めるのであれば、読者の需要を満たすのは知識人ではない物書き屋にまかせておけということになるであろう。

また、「実生活」の問題を解決しなければならないのは小説家なのだろうか。福田自身が呼びかける相手を間違えているのではないか。社会の問題の解決を呼びかけるのは「社会人」に対してであって、「世俗」的なことが苦手(少なくとも、小説を書く方が得意)な小説家に期待しても始まらないだろう。たとえ「社会人」には小説家も含まれるとしても、小説家だけが責められる筋合いはない。「いかに生くべきかは、単に藝術のうえの問題でもなければ、芸術家のみの責任に委ねられた問題でもない。この疑問のまえには、政治家も、実業家も、農民も、労働者も、知識階級も、全てが同列に対処せねばならぬのであり、これを藝術家独専の、あるいは藝術のみがもっとも正しき解答を与えうる問題と考えたところに禍のもとがあった」と福田は言うが、そうであるならば、小説家は不作為においてではなく、やり過ぎたことにおいて責められることになってしまう。

福田は、「無智と本能、俗悪と無自覚、そしてその中に跼蹐する民衆の生活」「彼等(知識人ないし藝術家――引用者注)の威猛高な闘争にとまどいし慴伏していた大多数の封建の遺民」「近代自我の自己主張にとまどいしている民衆の無智」「民衆の心理について――現世の快楽と安逸とに固執するそのエゴイズム」などと「民衆」の側に寄り添ったような言い方をするが、それこそ侮った見方ではないか。「民衆」はもっとしたたかであり、生活の改善において知識人の助力など必要とはしないであろう。

知識人には知識人固有の問題がある。「後進国」では確かにどの分野でも技術は導入しやすい。文化においては、先進国の最新のモードを知っていることが国内で優位に立つことになる。そこで、最新を競うことになる。古い例では、空海が真言こそが仏教の最新モードだと誇って最澄の天台に対抗した。明治では森鴎外がその例ではないだろうか。彼は優れた語学力によって、文学においても医学においても、先進知識を振り回して他を圧倒しようとした。いずれも、相手の知識はもう古い、新しい知識を知っているのは自分だと、権威づけをするのだ。

背景にある精神なくして技術だけを導入してもダメだという批判は当然ある。しかし、それもまた知識の導入競争の一環にすぎないとも言える。「新しい」が「真の」に変わっただけで、知識の優位を誇るのは同じである。実は、福田自身がそういう論法を使っているのだ。西欧の精神を真に理解しているのは自分(だけ)だ、他の連中はみな理解できていないか誤解しているのだ、と。

そもそも、小説家が個人的に「実生活」の問題を「芸術」上で解決することは非難されるべきことなのだろうか。そのことが問題になるのは、そういうやり方がいい作品を生まないときだけだろう。創作の動機や過程がどうであれ、作品が価値あるものであればそれでいいのではないか。作品がカネ目当てあったり、ウケを狙ったものであったり、人間関係のしがらみを切り捨てるためのものであったり、不平不満のはけ口であったり、宣伝のためであったりしても、それで作品がダメになるならそれまでのことであり、いい作品を書こうという純粋な動機が優れた作品を保証しないのと同じことである。

福田が近代日本文学を評価しないのは勝手である。そういう福田の行動が逆に福田自身を評価することになるのだから。しかし、福田の意見が時代と呼応して、一つの権威となり、時代が変化してもそれがそのまま引き継がれてしまっているのであれば、適切な批判が遅過ぎると言うことはないであろう。

3

私小説に対する批判は、私小説とされるものの範囲を拡大していった。私小説であることのメルクマールは虚構を排していることだが、むろん、全くの事実などというものが再現されるはずもなく、登場人物の名前を変えることから、叙述の構成を工夫すること、あったことを削ること、さらにはなかったことをつけ加えることまで、そこにはあった。ただ、私小説は、少なくとも建て前としては、事実を描くことを意図しているという了解が作者と読者の間に成立していた。この場合の事実とは作家にまつわるものだから、そこがドキュメントとは異なる。だから、あきらかに作家に関した事実とは異なることが描かれていたのなら、それを私小説とは呼べない。しかし、私小説から抽出した特徴なり本質が、私小説でない作品にも見出せたなら、それを私小説的と呼ぶことは可能だろう。もし、虚構の有無が私小説にとって特徴的・本質的でないとしたら、虚構があろうとなかろうと関係なく私小説的なものを指摘できるだろう。さらに、作家自身に私小説的特徴・本質というものが潜んでいるのが明らかにされたなら、その作家の書くものはどんなものでも私小説的と呼べるだろう。そして、そういう作家しか生み出せない文化であるなら、その文化そのものを私小説的とみなすことができるだろう。

問題は私小説の特徴・本質とされるものが、どれだけ説明力があるかである。こういうやり方を得意としたのが中村光夫であるから、彼の著作からこの話題にもっとも適当であると思われる『志賀直哉論』(1953年)を選んで検討してみよう。この本は志賀直哉の権威を低下させるのに大きな役割を果たした。それは別にかまわない。誰だって自分の意見を述べることを妨げられることはないのだから。中村光夫の批判に対しては、残念ながら効果的な弁護がなされなかった。それもやむを得ない。適当な人間がいなかったのだから。しかし、不当な(と私は思っている)批判がなされたことが十分に検討されずにそのままにされ、その結果だけが既成事実となり、志賀直哉の評価がゆがめられたままであることは、怒りを感じるよりも気を萎えさせられてしまう。

では、中村光夫は志賀直哉のどこが私小説的であると言うのだろう。それは「近代的自我」が確立していない点である。いまこの言葉を聞くとこちらまで気恥ずかしくなってしまうのだが、こういうことが真面目に主張されたのだ。この論理は次のように展開される。近代的自我の特徴は「思想」にある。近代的自我が確立していない日本の作家たちにあるのは「感覚」だけである。だから、彼らの作品にあるのも感覚的な要素だけであり、近代文学にある思想的要素が欠けている。この論理にはこういう乱暴な要約だけでもおかしなところに気づく。思想というものが近代において突然生じてきたというのでなければ、前近代にもそれなりの思想があったと考えるのが妥当だろう。近代的思想が対比されねばならないのは、「感覚」ではなく、前近代的思想であるはずだ(感覚を言うなら、近代的感覚と前近代的感覚の対比)。あるいは、思想を重視する思想と感覚を重視する思想の対比ということも考えられるが、それでもあくまで思想の対比なのだ。思想と感覚を対比させるのは同一主体の内部のことであって、異なった主体間の対比をするなら次元を合わせなければならない。思想と感覚の対比には、あきらかに大人と子供の対比という連想が働いている。未熟な子供には思想はまだ獲得できていないという安易な常識に寄りかかっているのだ(子供にはそれなりの世界観があるだろう、それを思想と呼ぶかどうかは別にして)。思想は、思想であると宣言しながら述べられるだけでなく、述べられたものの統一性の中に見出されることもある。だから、思想ということが明言されてないからといって、思想がないと言ってしまうのは、あまりに表面的すぎよう。

もう一つの誤解がある。感覚を語ることと感覚的であることの違いについてである。感覚「を」描くことは感覚「で」描くことではない。感覚について述べる(語る、描く)作家の創作過程に働く要素と、思想について述べる(語る、描く)作家の創作過程に働く要素が違っているわけではないだろう。前者の過程に感覚的要素が多く後者の過程に思想的要素が多いなどとどのようにして言えるのか、私には分からない。感覚的内容について多く語る作家を感覚的だと形容し、思想的内容について多く語る作家を思想的と形容することはできよう。しかし。前者が感覚で語り、後者が思想で語るというのは、比喩としてはあり得ても、論理としては通らない。

ここに、知性と感覚というややこしい関係がからんでいる。感覚的であるというのは知性的でないことを意味しがちだ。少し乱暴に、知性を論理、感覚を認知と言い換えれば、論理的能力および認知的能力において各人に差があるのは認めよう。だが、この二つの能力が連動(相関ないし逆相関)しているとは認めがたいのではないか。感覚的でありながら知性的であるということは十分ありうることであるし、知性的でないからといって感覚的であることを保証するものでもないだろう。

『志賀直哉論』の内容を具体的に述べる余地はないので、志賀の描写の特徴とされた「気分」についてのみ取り上げることにしよう。中村は志賀の作品が「気分」によって描かれているために、エゴイズム的でしかありえず、他者を対等に扱うというヒューマニズム的な視点が欠如していると言う。また、その家父長的な態度は封建的であり、近代的な人間関係を形成し得ていないとも言う。これらは私小説に特徴的に見られるもので、志賀の私小説性は明らかである、というわけだ。

よろしい。志賀の作品のあるものが「気分」を最優先させようとしているのは認めよう。しかし、それが志賀の主張であるとしたらどうだろう。「気分」というエゴイズムは無視できないほどの力があり、そのことは認められるべきだ、と。もっと突っ込んで(志賀はそこまでは言っていないのだが)、エゴイズムで何が悪い、という主張であったら。その場合、批判者は一般通念を単に掲げているだけでは済まず、なぜエゴイズムは悪いのかという論証を迫られる。つまり、思想と思想の争いになるのだ。

エゴイズムが非難されるのは、他者に損害を与えるからだ。だが、どこまでの損害が社会的に罰せられるかは法律的に規定できるとしても(それもなかなか難しいが)、迷惑をかけるといった程度のものは扱いが難しい。たとえば、あなたが一人の異性をめぐって誰かと獲得競争をしたなら、あなたの勝利はその人を傷つけることになる。あなたはエゴイストではないのか。正々堂々と争ったのならそんなことは気にする必要はないというのも一つの立場だろう。では、卑劣とも言える(しかし犯罪とまでは言えない)手段を使ったらどうか(もしあなたがそのような手段を使うことをためらっても、相手が使うことになるかもしれない)。相手を出し抜くためにはそれは許されるか。これは漱石の『こころ』で描かれた状況である。どこまでをエゴイズムと呼ぶかは問題となるが、徹底的に突きつめると生きてはいけないことになってしまう。

志賀の作品を「気分」というエゴイズムを主題にしたものとして見ると、彼はむしろ思想的作家であったと言えるのだ。むろん、彼がそのことで成功しているかどうかは別問題である。小説は哲学論文とは違うのだから、小説としての評価基準に照らし合わせて判断されねばならない。とはいえ、彼の作品のなかに「感覚」しか見ないというのは、どのような鑑賞態度なのだろう。

私は志賀が私小説を書いたことを否定するものではない。単に彼は私小説も私小説でない(あるいは、私小説的といわれるのではない)作品も書いたというに過ぎない。それだけで十分である。中村たちは志賀を批判するあまり、彼に私小説的作家という形容をつけ、失敗作的なもの(つまり、私小説でないものを書こうとしたもの)を除いて全ての作品を私小説的と断定した。だから、そうでない作品を一つでもあげれば、彼らの立論を危うくさせることができるのだ。そこで、志賀の二つの作品を取り上げよう。『剃刀』と『暗夜行路』である。

『剃刀』は特異な作品として片付けられてほとんど重視されない作品であるが、強いメッセージ性を備えている。実はこの作品には原型とも呼べる作品があって、そこでは裁判の場面において被告である床屋の親方と判事のやりとりがなされるのだ。親方は客の咽を剃刀で切って殺してしまったのだが、その動機を判事は痴情と推察する。しかし、親方は否定する。『剃刀』に残された部分にもあるが、親方はいらいらした「気分」が高じてやってしまったのだ。お分かりのように、この原型作品は『范の犯罪』と構成がそっくりなのだ。『范の犯罪』でも、范は明確な意志で妻を殺したのではない。よく読めば分かるが、小林秀雄などが讃えたような強い意志や逡巡のない行動によってではなく、心神耗弱的な状態で投げたナイフが妻に当たってしまったのである。その前段階として、妻との関係がうまくいかずにいらついた「気分」が続いていた。これらの作品によって志賀は何を表現したかったのか。私の解釈では、「気分」は「殺人」に匹敵する、ということだ。何を馬鹿げたとおっしゃるかもしれないが、カミユの『異邦人』についての次のような評が、この作品にも当てはまるだろう。

「あのときはかういふわけで、かうしたのだ。」といふ説明が感傷的な嘘にすぎないことをカミュはよく知ってゐるのです。そしてこのやうな人間の内面への因果律の闇雲な適用に対する断乎たる拒否が、ムールソオの誠実の形式なのです。彼はマリーとの恋愛が偶然であり、殺人が偶然であることを知ってゐます。それらのことは実際おこらなくてもすんだのです。しかし同時に彼はこのおこらなくてもすんだことをおこってしまうことにしてしまう一点に、生の孕んだ偶然と可能性とを必然の鉄鎖に変ずる一瞬に、人間の行為の恐ろしい本質があることを知ってゐます。

この適切な文章を書いたのは、広津和郎と論争した中村光夫なのである(『ふたたび「異邦人」について』)。私が証明しなくとも、中村は志賀の思想性を説明してくれているのだ。不思議なことに、この論争の後に中村は『志賀直哉論』を書いている。志賀を読み損ねているとしか思えない。

『暗夜行路』については、志賀の体験を貼り合わせて作った、長めの私小説にすぎないというのが中村の評価である。私小説的特質のゆえに、描かれているのは志賀の主観的感情でしかなく、虚構のように見えるのは断片をつないで一つの作品に見せかけるだけの不器用な骨組みでしかない。さて、『暗夜行路』の完成には長い時間がかかった。また、描かれているのが志賀の体験を基にしたものだとしても、その体験は過去にさかのぼるものもあった。そこで、次のような問題が生じてくる。描かれているのが感情だけだとしても、描かれた体験のときの彼の感情と、描いたときの彼の感情のどちらが作品に反映されるだろうか。描かれた対象としての志賀と、描く主体としての志賀とを安易に同一視はできないのである。もし体験を再構成してそのときの感情を再現するとか、描いているときの感情をそこへ流し込むとかという操作を仮定するなら、感情がそのまま描かれているとは言えまい。そこには何らかの創意がある。私小説にだって創意はあると反論されるなら、私も応えよう。そう、私小説にも創意はあるのだ。それを認めてくれれば、こんな叙述は必要ないのだ。

だが、『暗夜行路』にはそれ以上のものがある。この小説は主人公の時任謙作が心の平安を求めて彷徨する物語である。彼は自分が不義の子(古臭い言い方だが)であったことを知らされ、それまでの訳の分からぬいら立ちの原因を見つけたと思う。謙作は自分の家庭を持つことで古い呪いから逃れ出ようとする。しかし、妻の不義(これも古臭い言い方だが)によって、運命から逃れられないことを思い知らされる。謙作は苦しむが、やがて原因は外界にあるのではなく、自分の心の中にあったことを悟る。この物語を構成させるため、登場人物は都合よく扱われているので、謙作は主観的とかエゴイストとか評者から批判されてしまうのだ。だが、作者が主人公の心境の変化を扱おうとしているのだから、謙作の心が中心となってしまうのは当り前なのである。作者が物語をうまく描けていないという批判は不当なものではない。ただし、そう批判することは、作者が物語を構成しようとしたことを認めるものだ。謙作が、そして作者が民主主義的ではないと批判するのは馬鹿げている。そのことが作品の価値にどう関係すると言うのか。また、作者の心境の変化と主人公のそれの描き方に対応なりずれを探すことに何の意味があるのか。作者は理念的に(そう、思想として)作品を描いたのであり、作者と主人公の関係はそういう関係なのである。この作品がなぜ私小説とされるのか、私には分からない。

物語の主人公を道徳的に批判したければ、すればいい。好き嫌いはあるから、感情移入できないというのも仕方がない。面白くないと感じるのも、それはそれでどうしようもないだろう。だが、作者に近代的自我が確立していないから、主人公が封建的だから、という理由で作品を貶めるのは、訳が分からない。

志賀直哉の作品全部(あるいはほとんど)を私小説とみなして批判するのは、私小説の概念をあいまいにしてしまうだけである。そんなことが可能とされてきたことに驚いてしまう。逆に言えば、私小説の特質とされてきたものが、何ともあいまいなものでしかないということなのだろう。そういうもので志賀直哉が貶価されてきたし、いまだにそうであるというのは理解に苦しむ。私が感じるのは、言葉では何とでも言いくるめられるのか、という深い絶望である。

4

この時期の文学評論を読んでいると、同じような言葉が違う著者によって語られているのに驚く。例えば、福田恒存と江藤淳の次の文章を比べてみよう。

近代ヨーロッパの作家たちにとって、芸術は表面さう見えるがごとく実は生活と対立するものではなかった、といふよりは自我と、それに対する他我、乃至は社会とを調和せしめようとする努力の場として、芸術が喚び求められたのである。それは意思的な行為であって、実行と対立せぬばかりではなく、日常生活における社会的な行動によっては解決しえぬ地点にまで逐ひこまれたものに許された唯一の手段に他ならない。(『作家の態度』1947年)

‥‥生活者健三は、お住や島田などの前で、自らの無力を知り、それが日常生活の上に強要出来ぬ性質のものであることを知った。つまり彼は、日常の行為が、「思想」の唯一の表現形式ではないことを知ったのである。それと同時に、彼は、自分が日常生活の中に埋没するのと逆比例的に、彼の「思想」が、彼一個人の偶発的な、限定的な行為をはなれて、はるかに一般的なものとなり、日常生活の無限定的な現実とは断絶された次元に、独自の美しい軌跡を描きはじめることをも知ったはずである。(『夏目漱石』1955、56年)

使われている文脈や、その内容は異なっているが、ある型のようなものは感知されるのであって、それは影響というより模倣に近い。

知識人はその性格からして社会批判的になりがちである。しかし、西欧においては社会は成熟していて、知識人の批判は受け入れられず、かえって孤立させられてしてしまう。作家はそういう社会を描くことで彼の批判を表現し、その作品を通じて社会と結び付く。福田の主張の趣旨はそういうことだろう。さらに、日本の社会は生活において解決出来ぬ問題を芸術に持ち込まねばならぬほど成熟しきっていない、と福田恒存は言う。それゆえ、そのような成熟の段階に達している西欧においてこそ有効であるリアリズムは、「近代日本の発想として喚び求めらるべきものではなかった」。

ヨーロッパにおいてその文学の生活に対してもってゐた傾向がそのまゝ日本に移し植ゑられたとき、大地をかすってつひに現実を捕捉しえなかったのは当然である。こゝに、捕捉しえなかったといふのは、現実の機構が、適用せられた芸術概念の手に余ったことを意味するのではない。まさに逆である——明治十年代の日本の現実、乃至はそれに絡みあはされた心理の委曲は、十九世紀ヨーロッパの現実から必然的に生みだされたリアリズム文学の方法を適用するにはあまりに素朴でありすぎたのである。(『作家の態度』)

このような事情を無視して、リアリズムを「素朴に表むきのまゝ受け容れ」たのは「五十年前の日本としては当然のことではあったが、この錯誤が現代までもちこされてゐる事実は、僕たちの決して見逃しえぬものであろう」と福田恒存は言う。

同じように江藤も、日本は西欧に比べてずっと遅れていて、西欧的な小説手法が適用できるような社会にはなっていないと言う。

日本に近代市民社会などというものはなくしたがってこのような場所には、近代意識を持った芸術家などという種類の人間は、ほとんど棲息不可能であるということを、ぼくらは物の見事に失念している。(『夏目漱石』)

ぼくらは、その言葉の西欧的な意味に於けるcharacterなるものを自分の周囲に見出すことが出来るような社会に棲息しているであろうか?(同)

「底の浅い」ものを喜んでよむぼくらは「底の浅い」人間であって、漱石を一つの時代精神を体現した国民作家にしたのは、とりもなおさず、ぼくら「底の浅い」日本人大衆の共通感覚である。(同)

そのような社会とはズレてしまっていた「自然主義」作家とは違って、漱石は日本の現状を認識していた作家であり、それゆえ社会に受け入れられたのだ、と江藤は言う。

日本と西欧の違いとして、社会の発展段階に加えて、文化の違いが注目されるのは当然であろう。福田恒存は、キリスト教を源泉とするヒューマニズムの存在が彼我を分けると言う。キリスト教精神は、「それが実証主義のまへに一葉の護符と化しさったのちにもなほ姿をかへて現に存続しているコンティニュティ」として、「その意識的なアンチ・クリストにもかゝはらず、正反対なものへの転化の底に流れてゐるヨーロッパの人間性を貫く歴史的、社会的なコンティニュティ」として存在している。

宗教的不寛容に悩まされている今の世界に住む私たちには滑稽に思えるくらいなのだが、この時期の評論はまるでファンダメンタリストのようにキリスト教をたたえている。キリスト教的な神が存在しなければ、愛は不可能であるとまで言っているのだ。本気かよ、と思うのだが、彼らは大真面目であったのだ。江藤は、漱石には「愛」は不可能であったし、自然主義作家にもむろん不可能であったとは言っているものの、一般人については明言を避けている。自然主義作家を貶めるためには、一般人において「愛」を認めたいところだろうが、論理的必然からそうはいかない。

これは日常生活の側の完全な勝利の容認である。健三は、「愛」の不可能な世界を、平然としてこのように健全な常識が蹂躙して行くのを、恐怖の眼で見つめるにすぎない。(『夏目漱石』)

このような言い方からすれば、一般的に日本では「愛」は存在しないと言っていると受け取ってさしつかえないだろう。では、神の存在はどのような機能を持っているのだろうか。江藤は言う。

西欧人が、「無限の空間の永遠の沈黙」と向かいあった時、彼等の胸には、反射的に――ほとんど条件反射的に――神若しくは神の追憶の観念が去来する。(『夏目漱石』)

「成就されざる人間的意志の無力感」が人をして神のもとへおもむかしめるというわけだ。分かりにくい解釈だが、要は、エゴイズムから脱却するためには神のような絶対的存在を想定しなければならないということなのだろう。

ヒューマニズムの存在しない日本には当然エゴイズムしか残されていない。エゴイズムは二つの極に分化する。自己主張、精神主義、現実喪失のエゴイズム(作家)と、「現世の快楽と安逸とに固執する」「自我の生命欲としてのエゴイズム」(民衆)。この分化の構図は、「無知と本能、俗悪と無自覚、そしてそのなかに跼蹐する民衆の生活が、精神主義者たちの自己完成の厳しい倫理の鞭を浴びて、とまどった表情のかげにいぢらしい愁訴の微笑を湛へてゐる」(『作家の態度』)ということになる。

ではどうすればいいのか。福田恒存の解決法によれば(明確ではないが)、作家がその独善性を棄てヒューマニズムを獲得し、芸術以外にすることを見つければよい。さすれば「僕がいくたびか触れてきた民衆の世間苦にまみれた哀切な情感も、また彼等の頑な、しかもヒューモラスなエゴイズムも、そのときはじめて作家の心に通じ、その作品には過去の偏狭な精神主義の知らなかった寛濶と愉悦とが漂ふであらう」。これは江藤が初期漱石に見出した特質に通じているようである。

江藤は、「問題は発展段階の相違にあるというより、もっと根本的な文化の質に関するものなのである」と言う。神の存在が自己否定、自己犠牲、無私にとっての要件であり、それゆえ「日本の社会には、西欧的な意味での人間の対立関係や、人間と社会の関係は生まれない。又西欧的な意味での近代的自我の如きものも存在しない」。自己否定、自己犠牲、無私が日本とは無縁のものだと言われて、首をかしげる人のためには、次のように説明される。日本に存在するのは「消去さりえぬ我を留保したままに行われた犠牲的行為——義侠心」である。

さて、日本に近代的手法であるリアリズムが通用する社会がないとすれば、作家としてはそういう社会を描く方法を何とか見つけるか、そもそも社会など描くのをやめてしまうか、とにかくそういう社会に対応したあり方に適応すべきであり、近代文学などを高望みしないことだ、ということになる。いわば土着の文学をめざせ、だ。そういう作家を文学者とか知識人と呼べるかも問題だろう。知識人が社会批判的な性格を持っているとしたら、近代社会以外で「棲息」しうるかどうか分からないのだから。

近代文学を可能にしようと思えば、社会を近代化しなければならない。しかし、作家にそれを求めるのは筋違いだろう。だから作家の責任を問うとすれば、近代というような幻影を追うな、という点であり、作家自身が近代的でないことについては仕方がないと容認されるべきだ。

しかし、論者らが依拠するのは理想とする西欧近代社会であり、それを基準として評価をしようとする。それゆえ、作家についてもいかに近代化したかという視点を使ってしまうのだ。社会の近代化なしにいかにして作家が近代化するのかという困難はあいまいにして。江藤は『夏目漱石』の後半になって漱石の近代性を強調するようになり、疑似的にでも西欧的な作品を成立させたとしている。この節の冒頭に引用した文は、漱石の自伝的作品である『道草』の主人公健三を彼に見立てて、日常生活での妥協と作品における思想展開という西欧型の知識人形態の実現としているものだ。さらに、漱石が『明暗』の次には社会小説を書いただろうと江藤は予想している。

そうなると、漱石になれなかった作家は、その努力を怠ったか、能力的に劣った存在として非難されてしまう。江藤が漱石以外の作家や作品についてのべるとき、ほとんど罵倒になっている。

あらゆる卑小な淫行や相姦的な行為によって、ちりばめられているこの傑作の主人公は、「人間的能力を付与された一頭の野獣」であるかの感がある。

ここにいたって社会は跡形もなく消滅し、自然の名に於けるあらゆる淫猥な行為が可能である。自然は巨大な隠花植物をはびこらせて、開始と終末のある人間の生を嘲笑し、単純な輪廻をくり返す。

「自分のようなものでも、どうかして生きたい。」つまり、他人はどうであろうと、自分だけは生きてみせる、ということとどれだけ違うか。

ここにあるのは、実は硬い倫理的輪郭を有する「自我」ではなく、ぶよぶよと水を吸った寒天のように浮遊する彼らの本能——リア王のあれほど呪い嫌った「自然」にすぎない。

かようにして、彼らは俗社会から離反して「自然」の中にあることにより、自己も他者も一緒くたに本能の中に埋没させる一方、「社会」自体に対しては、何の積極的な批判も持ち得ぬ、極めて卑屈な、権威主義的態度をとらざるをえなかった。

牽強付会かもしれないが、ここに反知性主義的な響きを聞きとることができるだろう。つまり、知識人たる作家の「独善性」、「民衆」という現実から浮き上がった「精神主義」「権威主義」への呪い。「民衆の世間苦にまみれた哀切な情感」を尊重せよという叫び。世間知らずの彼ら作家が、文学という領域を独占し、社会に害悪を流していることへの指弾。むろん、彼らの知識は本当の知識ではなく、実践性を失った空理空論にすぎないという指摘が根本にある。反知性主義の一端を担うのも知識人であるからだ。

このように、福田や江藤が提示する近代日本文学像は、否定し、乗り越えるべきものでしかなかった。ある意味、時代的要請に応えたものだったかもしれない。しかし、このような見方がそれ以後も長く引き継がれたのはなぜだろうか。それは、一つには彼らに普遍性が見えていなかったからだろう。日本社会特有の問題と思えたものは、実は人間社会一般の問題ではなかったろうか。それであるなら、いつまでたっても解消されないのは当然であろう。福田の言葉を借りれば、「五十年前の日本としては当然のことではあったが、この錯誤が現代までもちこされてゐる事実は、僕たちの決して見逃しえぬものであろう」。

5

伊藤整はこの時代の論者としては特異である。平野謙によれば、丸谷才一に『小説の方法』(1948年)の感想を聞いたところ、あれは私小説弁護の書だという返事であったという。それゆえ伊藤については詳しく見てみよう。

伊藤は「エゴ」を重視する。伊藤が使うこの言葉にはいろいろ意味が含まれているが、最も近いのはフロイトの「イド」だろう。伊藤は精神分析の影響も受けているようだが、フロイトのようには自我を明確に分析しようとはしていない。だから、超自我のような概念が伊藤には欠けている。しかし、「エゴ」は人間に普遍的に備わっているものであり、日本人だけに特有なものだとは、伊藤は考えない。この点で、伊藤は江藤たちよりも普遍的な視点を持てている。なぜなら、江藤たちが西欧においてはエゴイズムから脱し得ているとしているのに対し、伊藤はエゴイズムに捕らわれているという点においては西欧も日本も変わりないと見ているからだ。

さて、「エゴ」は本来的に利己的であり(エゴイズム)、社会とは対立するものだと伊藤は言う。エゴは自らの衝動を満足させたいが、社会がそれを制限しているため、社会の禁止をかいくぐる形で実現しようとする。その一つが小説である。だから、西欧のリアリズム文学も日本の私小説も、そういう意味では何ら違ってはいない、というのがそもそもの伊藤の出発点であった。

だが、当然のことに、日本は西欧のリアリズム文学を取り入れたというのに、なぜ西欧と日本で文学の形態が異なっているのか、という疑問に答えなければならない。それへの最初の回答が「逃亡奴隷と仮面紳士」であった。ここで使われたのが、作家が社会に関与する仕方の違いであった。伊藤がこれを知識人の問題として捕えていれば、もっと違った展開になっただろうと私は思っている。だが伊藤は「エゴ」という要素に捕われすぎていた。逆にそれが彼の論理の普遍性を支えていたのだが。

西欧(ないし西欧型の日本)の作家は、社会的身分があり、それを保持していくためには、反社会的な性向をあからさまにはできなかった。しかし、作家・知識人としての社会批判的傾向により、自らの思いを秘したままにはできず、社会に受け入れられるような形で表明した。それが虚構による小説である。小説中の登場人物は作家の分身ではあっても、作家そのままではないと言い訳がきき、直接の非難をかわすことができた。

一方、日本の私小説家たちは、まともな社会的身分を獲得することができず、社会から半追放のような存在で、それゆえ社会的関係を顧慮する必要は少なく、虚構という面倒な手段を使わずに自らのエゴをそのまま表現した。たとえ非難をあびても、いわば蛙の面に小便であった。読者にとっては、自らを縛っている社会のしがらみから脱出する代理的存在と作家をみなし、作品を受け入れた。

社会の違いが作品に反映しているけれども、作者にとっての創作の動機も、読者にとっての作品の効果も(どちらも、伊藤にとっては衝動の発揮によるエゴの充足)、両者に違いはない。当然そこに優劣はつけられない。ただし、社会が西欧化すれば、作家も作品も「仮面紳士」型へ移行することが予想される。文化の違いを越えて、創作活動の普遍性を見ようとする点で、確かに私小説の弁護と取れないことはない。しかし、伊藤はこの立場に留まることはなかった。伊藤は「破滅型と調和型」、「求道者と認識者」というように、彼の体系を発展させていく過程で、文化的な視点を取り込んでいく。

「調和型と破滅型」は私小説を二つの型に分類しようというものである。ある程度の資産を持つか、家庭を築いたりすれば、社会との関係をいつまでもこじらしたままにはできず、実生活上で社会との消極的妥協ないし積極的調和へ転じ、当然それが作品に反映していくというのが「調和型」である。これは作家の立場としては西欧型に近づくのであるが、虚構という手段を用いなければ、作品も実生活に波風を立てぬよう調和的にならざるを得ない。一方、あくまで反社会的な自分を描くことに固執するのであれば、実生活上での反社会性が作家を破滅に追い込み、またそれを描くという累積過程に陥るのが「破滅型」である。社会的な視点だけでなく、作家個人の志向というものにも焦点が向けられ、そこに文化的伝統が入り込む余地ができる。

「求道者と認識者」になると、日本型と西欧型が本質的に異なるような見方に変わってくる。西欧型はエゴの反社会性を見据えるという小説の本質に添うもので、小説家は「認識者」としてそれを描く。「求道者」はエゴを抑えることを目指し、理想なり修行なりで精神的な上昇を志向し、エゴの醜さを否定的に見るだけである。この態度には日本伝統の精神がからんでくる。認識というヨコに広がる視点と、求道というタテに絞り込む視点が、ヨコ社会とタテ社会という日本と西欧の対照に対応させられる。小説の本質的同質性という視点はほぼ失われてしまっている。

しかし、小説の本質はエゴの衝動の表明であるという視点を伊藤は最後まで保持し続けた。それゆえ、エゴを押さえつけようとするような方向には批判的だった。「調和型」や「求道者」に対する伊藤の反発はそこに由来する。平野謙とともに打ち立てた「私小説の二律背反」というのも、実生活での調和が作家精神と作品世界の調和をもたらすなら、小説を書く必要がなくなってしまうという見方である。背反のもう一方は、反社会的な自分を描くために実生活上で反社会的にならざるを得ないという「破滅型」であるが、これを避けるのが「虚構」ということになる。

伊藤はあくまで彼の独自性にこだわった。たとえば神なき「愛」の不可能ということを伊藤も言っているが、その理由は江藤たちとは異なっている。

もし、神とか仏という絶対者を想定して、現世のマイナスが来世において、または神の支配する理想社会において償われる、という確信を予定するのでなければ、我々は絶対に他者を自己と同様に愛することはできないし、また自己を殺してまで他者を憐れむことも出来ない。

平野謙が「巧緻というよりむしろほとんど狡智ともいうべき論文」として推奨している「近代日本における『愛』の虚偽」(1958年)からの引用である。伊藤は神の必要性を、エゴイズムを持ったままで人間が倫理的になるためであると見ている。つまり、神と人間は取引をしているわけだ。このようにキリスト教をご利益宗教のようにみなすのは、ルース・ベネディクトには猛反発をくいそうだが、的外れというわけではないだろう。パスカルでさえそのようなことを言っているのだから。

それゆえ、論理を徹底したならば、伊藤はこうも言い得たであろう、仏が神と同じような機能を果たしているのであれば、日本人も倫理的になれておかしいことはない、と。ところが、伊藤も彼我の文化的相違という思潮には抗えなかったようだ。西欧のヒューマニズムに基づく行動は、エゴイズムを棄てきれない日本人の行動とは異なっている、と決めつけている。しかし、伊藤がこの論文で「愛なる核」を持たぬ日本人の特異行動としてとりあげているもの、即ち「自己を社会から切り離す時の清潔さを求める行動」「ある集団の利益、国民的な名誉というような熱狂を核とする自己を失う行為」「上下の秩序への献身という自己放棄による犠牲の悲痛感などに支えられたもの」などは、どこにでも(西欧においても)見出せるものであり、差異を証明するものではない。むしろ、エゴの普遍性という伊藤の信念に沿うものではないか。

伊藤はその信念を忘れていたわけではない。実は、エゴに「愛」は根本的に不可能であり、可能であるという思い込みは錯覚にすぎない、というのが彼の真意なのだ。伊藤は言う、「ヨーロッパ思想の最大の虚偽(やむを得ざるところの)が存在しているのは、『愛』という言葉による男女の結合においてである。その点では、我々の方が遥かにリアリストである」。さらに、「もし、肉体のつながりがなくても、二人の人間が共に住み、愛し合う関係において生きるということは不可能である」、「しかも、もっと残酷で主我的な肉体の関係を含むとき、夫婦の間における愛はもっと困難になる」、「親子の愛ですら、キリスト自身がその母を拒まなければならなかったように、真の愛とは違うところの主我的なものである」。伊藤にとっては、結局、「愛」は原理的に不可能であり、特に男女間においては、「恋すること」「慕うこと」「惚れること」「征服と被征服の関係」「相互利益の関係」「肉体の強力な結びつきにおいて、対象を取り変えないことを道徳的に拘束する‥‥関係」にすぎないのであって、それは西欧でも日本でも変わらない。

残念なことに、伊藤は日本の特殊性は説明できるはずだという思いが強すぎて、そのようなものが本当にあるのかというところまで疑問をつきつめなかった。「散文芸術の性格」(『小説の方法』)の中で、「日本の作家にとっては、最上の存在は自然神であった。そして多分現在もその程度である。日本の近代は自然神を持った近代である」と言ったとき、「少し危険な仮説だと思うが」という留保をつける慎重さをまだ伊藤は持っていた。その慎重さは「近代日本人の発想の諸形式」(『小説の認識』1950年)では既に失われている。「人間は大地の上に立っていることを感じなければ安定しないように、危機に面した時には、自分の存在が何かの絶対なものと結びついていないと不安で耐えられなくなる。その絶対の形は一方の極が死または無であり、他方の極は完全性または神であるらしい」として、「日本の伝統的発想においては、人間関係は対等即ち横の等質の組み合わせで考えられず、タテの支配と従属の関係としてしか存在しなかった‥‥日本では横の人間関係が厳しく考えられる時は、人間相互を結びつけるようにはならず、遊離、遁走という離反関係を呼び起こしがちなのである」と、「タテ社会日本」という視点も取り入れている。これもはやったものだが、根拠の薄弱な論だ。上下の関係(ヒエラルヒー)のない社会が西欧で成立したことがあっただろうか。

このような「タテ社会」発想は当然江藤の『夏目漱石』をも貫いている。

ここでぼくらは、漱石に於ける自己抹殺の願望が、実は自己絶対化の欲求とまさしく同質の(相反する方向に向かってはいるが)衝動であることを発見するのである。(中略)このような欲求を有する人間と他者との関係は、階段的であって、そこにあるのは強者と弱者の関係――あるいは神々と動物との関係にすぎない。こうした汎神論的世界の倫理は必然的に自己追求の倫理である。やや通俗的に言うなら自己満足の倫理である。如何にして他者を抹殺し(自己を抹殺するのでなければ)自己の勝利を正当化する論理を案出するかが、この種の倫理の過程である。ここで絶対的優位に立つのは「自然」であって「人間」ではない。従って問題となるのは「自然人」であって、「社会人」ではあり得ぬ。(『夏目漱石』)

自然人の倫理は垂直的であるのに対し、社会人の倫理は「平面的倫理」である。「そして、倫理というものの本質はこのようなものなのである」。社会人にとっては「他者は効用を持ち、被支配の可能性を含んだ家畜ではもはやない」。そのように江藤は言う。再び言おう。西欧においては、「他者は効用を持ち、被支配の可能性を含んで」ではいないのか。「階級的」な関係、「強者と弱者の関係」は存在しないか。

逆に、むしろ「自然状態」にこそ、支配被支配関係がなかったという主張もあるのである。古典的な例をあげよう。

私はひとが強者は弱者を圧迫するとよく言うのをいつも聞く。しかし、この圧迫という語の意味を説明してもらいたいものだ。或る者たちが暴力をもって支配すれば、他の者たちがひたすらかれらの恣意に服しつつ呻吟する。これこそは、まさしく私がわれわれの社会で観察することがらである。しかし、それがどうして未開人についていわれうるだろうか、私には分らない。かれらには服従および支配とは何かということを理解させるにも非常に骨が折れるだろう。一人が他人のちぎった果物を、他人の殺した獲物を、他人の遁げ場所となっていた洞穴を、自分のものにするということはあるだろう。けれども一人が他人を服従させるというようなことがどうしてできるようになるだろうか。そして何も所有しない人々の間にいかなる依存関係がありうるだろうか。(中略)このような無用の細目を長々と述べなくとも、服従の紐帯なるものは、人々の相互依存とかれらを結合する相互の欲望とからでなければ形成されないのであるから、或る人を服従させるためには、かれをまず他の者がいなくてはやっていけないような事情の下においておく必要がある、ということを各人は知るにちがいない。このような事情は自然状態には存在しないので、そこでは人が軛から自由であり、そして強者の法律は無用である。(ルソー、本田喜代治・平岡昇共訳『人間不平等起源論』)

「一神教」にしろ「タテ社会」にしろ、道具立てがチャチすぎるのだが、当時としてはそれが日本に欠けている何ごとかを説明してくれる魅力的な概念に思えたのだろう。伊藤ほどの論者が取り込まれてしまったのだから。

伊藤は作家が本質的に反社会的な性格を備えている(はずだ)と主張し続けた。社会に対する批判は知識人の特性でもある。しかし、伊藤は秩序(社会)と生命(エゴ)は本質的に対立するものとみなしていて、社会を変えるということについては評価しなかった。だとすれば、そもそも社会は何のためにあるのか。生きるためにはやむを得ず耐えなければならぬ桎梏だとしても、生きることがそれによって助けられているのであれば、道具性を備えているはずだ。たとえ疎外されているとしても(「組織と人間」)、である。破滅もせず調和もしないという道がないと決めてかかる必要はないだろう。伊藤自身も、知識人としての役割を果たしていたのだから。

6

敗戦をもたらした日本の文化・社会形態について、倫理の欠如(エゴイズム)を原因として求めた前記の評論とは異なる立場があった。二つの「政治と文学」——マルクス主義と軍国主義の経験によって、そこにエゴイズムの無視からくる無理を見たのが、いわゆる「近代文学」派の人々である。私小説家、マルクス主義者、国粋主義者は、それぞれ彼等の信じている価値に従ったという点で規範的ではあるが、その価値を信じていない他人にまで同じ態度を要求した点で独善的(エゴイスティック)であったといえる。このゆがみの是正は当然「社会化」「市民化」「近代化」の方向をとるが、一般民衆のエゴイズムを吸収するほどに規範性が薄められるべきであると主張したのが「近代文学」派であった。この立場は、エゴイズムに一定の価値を認めるという点で、伊藤整の見解と通ずるものがある。平野謙と伊藤整が呼応するように評論を書いたのも当然であった。

ところで、磯田光一は花田清輝を次のように評価している。「政治における情念を虚妄として斥ける諷刺的知性によって、ロマン主義的思惟を全面的に否定する一方、『近代文学』派のヒューマニズムの組織論的弱点に感傷を見、日本におけるロマン主義に終止符を打った」(『比較転向論序説』1968年)。磯田がロマン主義をどのように見ていたかは後で検討するとして、彼は「近代文学」派をどのように評価していたのだろうか。

磯田の見方はそれまでの文学評論の見方を逆転させるものであった。『作家の態度』『風俗小説論』『小説の認識』『夏目漱石』の文化史観を十把一からげ的にいうと、前近代はエゴイズム的、支配従属的であり、近代はヒューマニズム的、平等的であるというものだろう。そして、日本の現状を前近代=エゴイズム的とみなす。それらの評論から約10年後の『比較転向論序説』では、前近代をロマン主義=ストイシズム的(公益優先的)、近代をヒューマニズム=エゴイズム的(私益優先的)とし、日本の現状を(上述の論者と同じように)エゴイズム的と見るが、そのような日本を(上述の論者とは逆に)近代に位置づけるのである。二つの立場は次のように対照される。

昭和20〜30年代(あるいは1950年代)の評論 日本=エゴイズム=前近代

昭和40年代(あるいは1960年代)の評論 日本=エゴイズム=近代

そして、平野謙について磯田光一は次のように評している。

アメリカから日本国民に与えられた自由は、原理的には急進革命をも支持しうる自由を含んでいた。しかし、その自由は、まさに自由の原理の必然によって、前衛主義を放棄して市民的な安逸を選ぶ自由をも含んでいたのである。「近代文学」派の戦後認識の盲点はそれに気づかなかったところにあった。公的名分よりも私的利害を重しと見る平野の主張がなされたとき、その公的名分は多分にコミュニズムの幻影と結びついていた。そして平野の主張する「私的部分」の優位性は、公的部分があってはじめて意味をもつものであったのだ。(『比較転向論序説』)

それゆえ近代化が達成されたとき、つまり「私的部分」が「公的部分」を駆逐したとき、「戦後という時代思潮を一身に具現していた」「平野理論は二十年にわたる歴史的役割を完了した」と磯田光一は言う。この評が当っているかどうかは別として、江藤淳たちの視点とは全く違っていることは明白であろう。面白いことに、事態の進展に裏切られて、江藤の見解も『比較転向論序説』の立場に収斂していく。つまり、日本の近代化(西欧化)は彼の目にはエゴイズム社会の成立として実現するのである。

江藤の変化は、例えば『決定版 夏目漱石』の第一・二部と第三部の相違に現れている。前者は近代の(不充分だが)体現者としての漱石像を提出しているが、後者における漱石は儒教的道学者風な性格(つまり近代の反措定としての前近代)を与えられている。『小林秀雄』(1961年)における江藤はまだ近代(化)主義者である。変化を示しているのは『成熟と喪失』(1967年)であろう(『成熟と喪失』と『比較転向論序説』のいずれもが重要な証拠として取り上げている『抱擁家族』は1965年<戦後20年>に発表されている。先に引用した中村光夫の文章と考え合わせてみると、象徴的という大げさな言葉を使いたくなるではないか)。

『成熟と喪失』は、副題に「母の崩壊」とあるように、近代化(西欧化)過程を母(自然)の崩壊と父(神ないし社会)の出現とし、日本の現状をその中間(母の崩壊と父の未出現)に設定している。つまり、日本は半分ではあるが近代の方へ(エゴイズムから倫理の方へ)押し出されたと見ているわけだ。しかし、もう一つの認識がこの論旨を乱している。日本の近代化は「『父』によって代表されていた倫理的な社会が、次第に『母』と『子』の肉感的な自然状態にとりかこまれて腐蝕していく」過程としても把握されているのだ。正反対の見解が並存している。例えば、次の文を比較せよ。(傍点引用者)

しかし私はむしろそこ(『刺青』——引用者注)に、日露戦争後の日本の社会心理の根源にひそむ不安をとらえていた、作者の感受性の鋭さを見たいような気がする。つまりそれは農耕社会から近代産業社会への移行を開始した時代に、初めて日本の都会生活者に生じた不安の美的反映とでもいうべきものである。谷崎がワイルド主義からはなれたのちになっても同じ主題が反復されているという事実は、母性の自己破壊がいわゆる「近代化」の過程と不可分な主題であることを示すものかも知れない。(『成熟と喪失』)

『明暗』の人物たちはみな自分の役割を自覚した、倫理的、知的な人物たちであるが、『抱擁家族』の人物たちはすでに指摘したように責任のとりようがない自然関係の泥沼で、文字通り「汚れて」行くほかなくなっている。ここからは、津田とお延の夫婦の背後にいて彼等の良心を支配している小説には登場しない父親に相当する者の姿は、欠落しているのである。(中略)文学史的にみれば、自然状態を社会の優位に置こうとする価値顛倒が行なわれたのは、おそらく日露戦争直後であろう。(同)

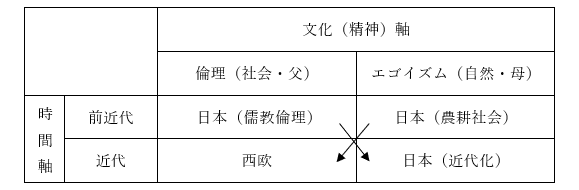

この矛盾は、日本の過去(前近代)を、農耕文化(母)と儒教倫理(父)のどちらで性格づけるかによって生じてくる。図で示してみよう。

右上から左下への移行が「母性の崩壊」であり、左上から右下への移行が「父性の喪失」である。時間軸の変化が文化(精神)軸の変化を必ず伴うことから、二つのコースは対照的な形をとらざるを得ない。

江藤淳は日本の現状を「『父』もなければ『母』もない」と言い切ることによってこの矛盾を片付けている。父から母へだろうが、母から父へだろうが、中間をとってみれば父も母も不在と言うことにおいて同じである、というわけだ。そして、どっちにしろ求められなければならないのは父(社会・倫理)に他ならないのだから。

江藤淳の立論は、相変わらずエゴイズムの反措定としての倫理を強調するという形をとる。変わったのは、過去の日本が西欧と同じ「父」のいる社会(儒教倫理社会)とみなされるようになったことだ。だから、あるときには近代(化)主義者のようであり、あるときには反近代主義者のように見える。

一方で、磯田は「前近代/近代」の対立を「ロマン主義/ヒューマニズム」として表現しようとしたのである。むろんそれは「日本/西欧」にも当てはまる。

人がある目的意識によって自ら進んで生を統制しているとき、彼がいかに強くなりうるかは、古来の歴史がこれを証している。人はそういう過去の物語に、古い時代の悪をしか見ないかもしれぬ。しかし、それを愚劣と見、悪と見る近代的な人間観そのものが、実はヨーロッパにおいてさえ、せいぜい三世紀か四世紀の歴史しか持ってはいないのである。ヒューマニズムもまた歴史的、相対的な観念にすぎないものであり、私もまた、それを歴史的、相対的なものとしか見ないであろう。(『比較転向論序説』)

「ある目的意識によって自ら進んで生を統制している」ということと、「ヒューマニズム」の概念は矛盾も対立もせず、前者は後者をも含んでいると考えるとき、この文章はよく分らないだろう。磯田光一は「ある目的意識によって自ら進んで生を統制している」ことを、ロマン主義的、観念的、目的論的、非合理的、形而上的、前近代的であると規定し、ヒューマニズム、実在論、因果律、合理、形而下、近代などに対立させているのである。近代人が主として「形而下的な要因」によって行為するのに対し、前近代人は「形而上的な『意識』面での事象」によって行為する。形而下的な要因とは私益と言い換えられるものであり、形而上的な要因は私益を抑えるため「滅私奉公」として現象する。磯田は、前近代から近代への移行を、「滅私奉公」から「私益優先」への変化と意味づける。それは意識・情念(形而上的要因)を重視するロマン主義から、私益(形而下的要因)を尊重するヒューマニズムへの移行でもある。

近代日本文学はそれが標榜するようなリアリズム文学ではなく、前近代的なロマン主義文学であったという意見は根強くあった。たとえば、萩原朔太郎は『詩の原理』(1928年)の中で「無産派も白樺派も、無邪気な楽天的感激主義の文学であり、遠く浪漫主義前派の者に属する」と書いている。中村光夫は「転向作家論」(1935年)の中で「『種蒔く人』に始まり、作家同盟の解散に終る我国のプロレタリア文学運動は今日から見れば一の巨大なロマン主義の運動であった」と書いている。本多秋五は『転向文学論』(1957年)の中で「プロレタリア文学の創造の基底を焙っていたものは外ならぬロマンティシズムの焔であった。それは正当にはロマンティック・リアリズムとでも呼ぶべき文学であった」と書いている。更に中村光夫は『風俗小説論』の中で、「西欧では自然主義文学は、ロマン派の個性過信に対する反動として生まれた非個性的文学であったに対し、我国の自然主義小説は、少なくもその主流をなす私小説においては、作家の個性偏重の文学であり、この点でロマンチック小説の性格を強く帯びていた」と書いている。磯田は、ロマン主義を単に芸術手法とだけするのではなく、社会的な性格と捕え、それが文学にも影響していると見るのだ。

磯田は、現実の問題としては前近代への復帰は不可能であるが、芸術としての前近代は反措定として有効であると言う(「実践的原理」ではなく「美的原理」としてのロマン主義)。反措定としての前近代(反近代)から磯田光一の引き出してくるのは「非合理」である。

だとすれば、私小説もそのような観点から見直されてもいいことになるのではないか。

7

作家に対して、近代的自我が確立していないからお前の作品はダメなのだ、市民的道徳を備えてないからお前には近代文学は書けないのだ、と批判するのは、今から見れば奇妙である。しかし、それは文学というものの社会的価値がそれだけ大きく思えた時代だったからだろう。文学者は知識人であり、小説は知識人の発言とみなされた。文学は時代や社会を映す鏡であり、その輝きも歪みも明らかにしてくれると期待されていた。文学は過去を総括し未来を予感させてくれる水晶玉であると、作者も読者も信じた。そういう幻想が通用できた時代であったのだ。

たぶん、今は反知性主義の時代なのだろう。知識人など信用されていない。優れた個人が思想によって社会に影響を与えるなどということはもはや起こり得ないことなのだ。全体的な社会や世界は変えられないものとして存在していて、せいぜい個人のコントロールの及ぶ範囲の中での出来事に焦点を絞るという文学に主流が移行している。というより、そういう種類の文学は常に存在していて、そうでない種類の文学――社会や人生に総体的に関わろうというような文学が消え失せてしまったのであろう。今の小説を読む気がしないというのは、加齢による好奇心や柔軟性の欠如とともに、以前の小説が与えてくれると思われたものが期待できないからなのだろう。

ただし、以前のような「文学」が復活することを望むつもりはないし、望むべくもない。知識人、文学者、そして小説の機能は決定的に変質してしまったのである。

補論

ここに多少退屈な考察をつけ加えることをゆるしていただきたい。社会と文学の対応とはどのようなことなのかを、いささか形式的にはなるが、はっきりさせておこう。

一般的に、文学と他の要素に何らかの相関関係があると考えられる場合、次のような式で表すことができよう。

文学=f(社会、政治、経済、文化、心理、作家の個性、作家の環境、文学思潮、etc.)

もちろん、すべての要素を調べ上げるのは不可能に近く、しかも、要素どうしに相関関係があるときにはその困難性はさらに増す。そこで、その関係について何らかのことを言うためには、主要な要素に絞り込む必要がある。

社会y₁と文学x₁に何らかの相関関係にあること、すなわちx₁=f(y₁)が見いだされ、同様の関係が社会y₂と文学x₂にあること、すなわちx₂=f(y₂)が見いだされれば、x₁とx₂の相違がy₁とy₂の相違(通時的変化あるいは共時的比較)によって説明できることになるだろう。

日本の近代₂文学が西欧の近代文学とは異なっており、その原因が日本における近代社会の不成立に求められるのであれば、以下のことがなされねばならない。

まず、前近代社会(y₁)と前近代文学(x₁)の関係と、近代社会(y₂)と近代文学(x₂)の関係が、西欧において検証され、次に、日本においては、x₁=f(y₁)という関係は見いだされるが、y₁→y₂という移行がなかったことが検証されねばならない。その結果、日本にはx₁→x₂が成立しなかった、という論法になる。ここで重要なのは、むしろ、西欧と日本の前近代における社会と文学の関係、すなわちx₁=f(y₁)の比較検証であろう。現実になされたのは、(時代区分としての)近代の日本における社会と文学の関係が、西欧の前近代の社会と文学の関係と同じものだという無検証の仮定である。

精神を含めた個人のあり方が社会形態によって規定されているという考え方は、論者たち自身は気がついていないかもしれないが、マルクス主義の影響が明らかである。マルクス主義に反発していても、その影響から免れるには難しい時代であった。そのような立論では、文学を近代化するためには社会を近代化しなければならないというような結論になってしまう。論者の多くは作家個人が近代化していないことを批判するが、作家個人が社会との密接な関係を免れて変化することができるというなら、社会と文学の関係は違った角度で検討する必要があるのではないか。あるいは、社会改革におけるインテリゲンチャの役割という文脈で、作家に能力向上を求めたのかもしれないが。

ところで、伊藤整はマルクス主義の影響外にあったように思える。彼はマルクス主義を社会倫理として捕らえ、それに対抗することの正当化として心理を重視した。そして、文学を人間の普遍的な心理との関係から把握することで、どのような社会におけるどのような形態であろうとも、文学として正当なものとして見ようとした(ここでの心理とは、伊藤整がかつて主張した心理主義文学とは直接関係はなく、精神分析的な意味での心理である)。一方で、文学が個別具体的にとる形態については、社会や文化との関係が探られた。社会や文化は、作家の心理と関係することで、作品の形を決める作用をする。つまり伊藤整は複数の要素によって文学を理解しようとしたのである。

しかしながら、伊藤整は人間を心理として捕らえることによって、人間の主体性を軽視することになった。いやむしろ、人間の主体性を否定する意味合いで心理を重視したのだ。人間は心理という外在物(身体という機械的な存在に属するもの)によって操作されている。そのような唯物的な捕らえ方にはやはりマルクス主義の影響が見られるだろう。

文学を社会との関係によって考えようとするのは、批評の科学化の試みの一つである。マルクス主義が社会科学に大きな影響を与えていた時代には、その試みの道具をそこから得る以外にはなかったのかもしれない。