平野 謙

1 方法

批評とはどのような活動を意味するのだろうか。我々の前には作品がある。その背後には作家がいる。作家にはその作品を書く必然性があったように、我々もその作品を批評せずにはいられない。その衝動について我々が何も知らなくても、批評は可能である。しかし、我々が批評に向かう衝動は、作家が創作に入る衝動と微妙に共鳴する。その共鳴帯こそ批評の中核であって、批評するとは結局自らを語ることに他ならない。それはどんな種類のものであってもかまわない。作家の生き方、思想、創作の型式あるいは内容。

むろん、作家はその作品によって批評されるべきである。そして、作品はそれ自身によってのみ語られるべきである。作家がどんな環境でどんな意図をもって書こうとも、作品に現れていないもの、たとえ後から作者のつけた注釈であれ、それらは排除されるべきだ。

しかし、「文学」の成立は「人間」の出現を伴っている。言葉はそれを語る口を、作品はそれを作る主体を前提とする。作家と作品は不可分なのだ。作家のいない作品も、作品のない作家も、対象として成り立たない。このような立場で批評を行うのであれば、作家=作品という統一体に向かわねばならぬのは必然である。

それは単に作品が人間の手になったということの確認ではない。人の作り出したものは全て人の手になったことは自明である。作品は来たところへ返る。受け入れるために作り出される。作品が成立するための保証は作られたという事実だけでよかった。ところが、「人間」が出現して以来、作品はいわば必需品(生活用品としての単なるモノ)ではなくなる。なぜこのように語られたのか、なぜこれが語られてあれが語られなかったのか、それらの根拠が人間=作者に求められるのだ。言葉を語り、物を作り、規則を成立させているのは人間である。「あれ」ではなく「これ」を存在させるのは人間である。以前には透明な通路にすぎなかった人間が全ての中心となる。人間の中にこそ理由が求められなければならない。

にもかかわらず、いやそれだからこそ、人間の中には何もない。語られた言葉、作られた物、成立した規則によって満たされねばならない。それゆえ、作家にとっては作品が全てということになる。作家=作品の一体性とは、やはり作品以外に作家を語るものはないという意味なのだ。

では平野謙が「探偵」と言われるほど執拗に作品のまわりをめぐり、作品を外から攻めていくのは邪道なのだろうか。人間が確実ならば邪道だろう。人間が崩壊しつつあることを知りながら、なお人間を信じようとする(なぜなら、人間の崩壊の後に文学は残らないであろうから)――それが平野謙の方法なのだ。

人間は言葉を語らせられているのであり、物を作らされているのであり、規則(法則)に従わせられているのであるという認識が、人間を危機に追いやる。もう一歩進めば、言葉、物、規則は人間なしの独自な体系を成立させるだろう。しかし、「させられている」人間にしがみつく限り、分裂は永久に癒されることはない。

平野謙は作家をがんじがらめに捕えてしまう。親族関係、地位(社会関係)、財産、性。そこから出て来る作品はまさに必然である。しかし、彼はぎりぎりのところで作家を逃がしてやる。状況と作品の間の還元不可能性としての作家、わずかなしかし決定的な「ずれ」としての作家を。なぜなら、作家を否定することは自らを否定することになるからだ。彼の頼る唯一のもの、彼自身がこの結論を支えているのだ。

ただし、ここでちょっと立ち止まって注釈を加えるならば、平野謙が作家について語るときは、あくまで作品を書いた作家として扱う。例えば、『新生』論の中で芥川龍之介の出生について「私はことの真偽を知らぬ。強いて知りたいとも思わぬ」と言い、更に註において「土台そのような詮索だけで、芥川龍之介の自殺が割りきれると思うのがおかしなことだ」と述べている。芥川龍之介の自殺は単に非文学的な事件ではない。それは彼の文学抜きでは説明できない。でないとすれば、小説家としての芥川龍之介を扱うことに何の意味があろう。むろん、文学的と非文学的との二様相があるわけではない。「だが、文学者の場合、公私二様の生活というものがあるだろうか。公私をつらぬく統一的な生きかたの追求こそ、文学者のそれではないか」(「徳田秋声」『芸術と実生活』)ということなのだ。

本論に帰ろう。日本においては「人間」は果たして成立し得るのか――その問題の複雑さは、人間が既に没落すべきものとして渡来してきたことによる。マルクス主義にしても、一方で人間を成立させ他方で否定するという二重の役割をここでは負わされた。人間は可能だ。しかし、前史においては人間は否定される。それどころか、否定されるべき人間さえ成立したことがない。人間が現実に不可能だとすれば、人間を可能にするのはそれを信じようとする自分以外にない。全ては疑い得るが、しかし信じようとする自分だけは絶対に信じうる――この追いつめられた地点からの出発。

ぎりぎりのところまで追いつめられてこそ人間は発見出来るのだ。社会に規定され肉体や意識にほんろうされ、主体性などは虚妄にすぎないと思い知らされるとき、そう思い知った自分の存在に気づく。一たんそこまで敗退しない限り、信ずべき人間などありはしないのだ。

井上良雄の「宿命と文学」から「芥川龍之介と志賀直哉」への道程は、同時に平野謙のものでもあった。「頽廃の極にあるインテリゲンツィアを救うものは、結局社会主義以外にはない、というほとんど祈りにちかい心情」に最後の抵抗線がひかれた。これは同時にプチブル・インテリゲンチャとしての自己規定でもある。ブルジョア(没落しつつある近代的個)でもプロレタリアート(興隆しつつある非人間)でもないが、しかし階級移行すべき存在であるゆえに独立した意味を持ち得ぬ。

しかし、人間を信じた以上、全的ではなくとも虚体であってはならないだろう。実体の最後の部分は残されていなければならない。主体性の幻影のゆえに、為された決定に対して為されなかった決定を示さずにはいられない。二者択一の可能性を過去にも未来にもつけ加えずにはいられないのだ。実現されたものの傍には、実現しなかったもの(実現の拒否)がその権利を主張して立っている。そうすることによって、為されたことも為されなかったことも全て人間の内に取り込まれる。もはや権利(自由)は存在しないのなら、義務(責任)だけでも確保されなければならない。それが人間にとっての最後の砦だろう。人間は統一者としての原理を失い、仲介者として分裂を生きるのだ。為されたことと為されなかったことの証人として。

では、小説はなぜ、どのようにして書かれるのか。人が小説を書くのは作家であるからだ。これは同義反復ではない。書かれたものが小説と認められなければ書いた者は作家になれないのは確かだ。しかし、書く者が自らを作家と為す決心をしない限り小説は書かれない。つまり、「作家である」という核心が存在する。小説を書くということはこの核心にせまることに他ならない。文学の独自性はこのことによって支えられている。

しかし、「作家である」ということは「作家でない部分」に何らかの態度を取らなければならない。他の何ものでもなく文学を選ぶ。というより、文学に向かう必然性を引き受ける。引き受ける権利を人間に与える以上、それ以外のものを排した責任も課せられなければならない。そのままで(選択や決定なしに)文学的であることはない。

しかし、選ぶということは、手前にあってそのどちらでもないという原理的独立性を保証することになる。この独立性は、どちらでもあるという全体性の末裔でしかない。しかしいかにみすぼらしいとはいえ末裔である以上、見失われた人間の可能性は保持される。文学がまず選ばれるとしてもこのことには変わりはない。ここにアンチテーゼを媒介とした総合という図式をもってくるのは安易すぎる。

これは始発しえない弁証法という表現がふさわしいだろう。対立の中に弁証法的契機を見出しながら、止揚の中にその対立が失われることを恐れるのだ。その態度は正しい。もともと見出された対立は決して弁証法的契機などではなく、その解消は元のもくあみに他ならないことを本能的に悟っているのだ。

この論理の強さは、対立項のどちらにもいてしかもどこにもいないという偏在の効果である。しかし、いったん安定が得られたとしても、その安定は状況規定に支えられている。状況規定が修正をせまられれば、安定は失われる。再び模索が始まり、状況の対立構造が規定され、その均衡点への移動によって安定が回復する。固定した地盤への不信は、浮動となって現象する。ただし、構造は常に同形に保たれたまま。

均衡の位置は両面作戦を強いられる。けれども、この位置は最も有利なのだ。圧力は両側から受けることによって相殺されてしまう。息苦しさは遠のく。自由さえも出現する。それは実体なき鏡の反射にすぎぬかもしれない。しかし、そこから奇妙な主導権の移動が生じるのだ。キャスティングボードを握ること、あるいは審判員に化けること。

けれども、この力はみせかけにすぎない。対立する二項のどちらも勝たすわけにはいかない。この対立こそが彼の存在の条件なのだ。キャスティングボードは常にバランスをとるという原理に基づいて使用される。どちらかの項が劣勢になったときに、そちらに加担する。優者が現れると、反対の側に立って反撃するのだ。

追いつめられた末に見出したのは、この没落したコギトであった。対立する二項の媒介としての存在――それこそ分析的理性の落ち込む二律背反の道だった。この道を歩き抜くこと、それが平野謙の自らに課した道である。この道をどこまで遠く行きついたか、それが彼の批評の基準である。

2 政治と文学

戦後すぐに行われた「政治と文学」論争は、戦前のマルクス主義文学運動における「政治と文学」の問題と重なり合いつつも、若干のズレを示している。

「政治と文学」はあくまで「前衛」の問題であった。そこでは政治が理想として扱われ、文学の代替物となりえていた。マルクス主義文学運動崩壊直後においても、「政治と文学」の問題は「前衛」への信頼が確信された場所に成立しえたといっていい。マルクス主義文学運動が内と外からの圧迫によって破産したことは、その意義まで失われたことを意味するものではない。この時期においてマルクス主義文学運動の示した可能性を教訓として新たな道が開けた――少なくともその端緒が成立したと、後に平野謙は評価づける(この見取り図が書かれるのは戦後しばらくたってからである)。

「政治と文学」問題の焦点は、「政治の優位性」の放棄にあった。しかし、そう言い切ってしまうのは間違いである。平野謙はそんなに単純に割り切りはしない。平野流に言うならば、平野謙はそういうものではない。平野謙は、新日本文学などに見られる悪しき伝統(?)を反駁することによってバランスをとっているのである。「政治」を全て否定してしまった「文学」などを主張しているのではない。例えば、「理想主義としての『政治の優位性』」ということをちゃんと言っているのだ。

戦後の「政治と文学」論争が戦前とは様相を異にする点は、従来型の前衛に対する不信(裏返せば大衆の権利回復)に貫かれていることである。その点においては平野謙は先鋭的であった。ところが、大衆化状況が「政治」(前衛)を見失ってしまったとき、平野謙は逆のバランス保持を行うことになる。

昭和三十年代の大衆化状況の進展は文学にとって新たな危機だった。それが昭和十年前後の検討に平野謙を向かわせた。大衆化状況の反省は、敗戦体験が何らエポックになっていないことの認識であった。大衆化状況とは昭和十年代の時勢追随の延長ではないか。だとすれば、大衆迎合をもたらした大衆重視は再検討されねばならない。言いかえれば、ありうべき前衛としての文学者と文学をもう一度探らねばならない。

繰り返して言うと、そのような再検討が可能となるためには、大衆化状況の進展が必要だった。

では、敗戦直後において、平野謙はどのような立場にあったのか。二度にわたる指導の誤り――マルクス主義文学運動と軍国主義――の目撃が指導者(エリート)への不信をもたらしたのは当然だろう。己一個を信ずべき文学者がそのような指導者にうかうかとのせられた反省は痛烈である。転向によって「政治の優位性」を放棄し、文学者としての自立をめざしたのにもかかわらず、その教訓を定着させえぬままに一度棄てたはずの政治を再び拾い上げ、戦争体制の協力者として政治に巻き込まれてしまった文学者達。二度迄もという苦々しさが、指導者=前衛に対し、無視された被指導者=大衆の反駁となって表現された。

一体、昭和二十年間の文学をつらぬ特質はどこにあるか。「政治と文学」という問題を廻転軸として、ただひとすじに展開せられていることを、そこに明治文学にも大正文学にもみることの出来ぬ最大のメルクマールがある。そのような昭和文学史はちょうど昭和十一年ころを境として、ハッキリ前記と後期とに区分される。その前期にあっては、労働者運動の一翼たるマルクス主義文学側からの「政治と文学」の問題提起がその中心にすえられ、後期にあっては、マルクス主義文学の敗退とともに、軍閥、官僚、それをとりまく「革新的」文学者からの「政治と文学」――文藝統制がその重心にくる。前期における「政治」概念と後期における「政治」概念とではまるで正反対である。しかし、両者が正と負ほどうらはらであればこそ、それをひとつの全体にかさねあわせ、そのことによって「政治と文学」の問題解明はより広い展望に立ち得るのではないか。(「政治と文学(一)」)

マルクス主義文学運動は、急進化の過程において「穏健な」人々を脱落させていった。そのようにしてもたらされた前衛の孤立は、無援のまま弾圧されざるを得なかった。一般生活者に連なる部分を吸収しえなかったこと、逆にそのような前衛意識によってもたらされた人間蔑視は確かに批判されねばならない。けれども、同じように観念的であり、同じように人間蔑視的であるにもかかわらず、なぜ前期の「政治」が失敗し、後期の「政治」が成功――最終的には破綻したとはいえ――したのか。確かに大衆の加担の有無の違いはある。それが大衆の意志の問題でないとすれば、大衆支配の問題である。即ち、権力の有無の差でしかない。

前衛にとって大衆は、政治においては被指導者、文学においては享受者として切り棄てられていた。前衛運動としてのマルクス主義においても、支配-被支配関係が存在するという指摘、そのような構造を持つ点において体制側と変わりがないという主張が、小林多喜二と火野葦平という「一括すべからざるものを一括」せざるを得なかったのは当然だろう。

この構造が、前衛-大衆、共産党-プロレタリアート、共産党-マルクス主義文学者、支配層-庶民という様々なバリアントに共通であると意識されれば、体制-反体制という区別に対する緊張が失われてしまう。この点で中野重治の反論もこれまた当然であろう。

事実、平野謙はこの区別を喪失する方向へ徐々に傾斜していったと思われる。集団ないし組織に共通する非人間性の発見は、その裏腹の関係にある人間性をも明らかにする。親分-乾分という要素と同様、「生れるときは別でも死ぬときは一緒」という要素はどんな集団ないし組織にも内在する。それゆえ、人間的-非人間的という区別は、反体制-体制に対応しなくなる。同志愛というヒューマニズムは集団のストイシズムに裏打ちされている。そのことに気づかずに、支配-被支配の本質をストイシズムという一点に絞り、攻撃する――これは戦後日本の民主主義の道行きであった。「政治と文学」論争はそのような戦後の流れの先取りとも言える。

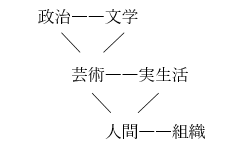

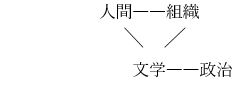

「政治の優位性」の放棄は「前衛の優位性」の放棄でもあった。ここに「芸術と実生活」の問題が生じてくる。図式的に言えば、「政治と文学」は前衛の問題であり、その前衛に対して大衆の存在が措定されると、前衛における政治的要素が脱落して芸術に代表され、大衆が実生活に言い換えられて、「芸術と実生活」の問題となる。

平野謙の『破戒』論と『新生』論の相違もそこに存する。『破戒』論においては「実生活」は表面に出てきていない。藤村の陰で妻子は黙している。近代的自我の確立、近代文学の成立という前衛の「たたかい」は疑問なしに肯定されている。それがゆらぐのは『新生』論においてだ。

3 芸術と実生活

『新生』論における藤村像に対する我々の反発は、我々が芸術について抱いている畏敬のようなもの抜きにはありえない。姪に対する藤村の扱いは非難されるべきだろう。しかし、それだけなら単なるスキャンダルにすぎない。問題は藤村が小説を手段として使用した点にある。しかも、告白という誠実さを装って真意を隠して。

けれども、一体藤村が誰をあざむいたというのだろう。小説を書く動機が何であれ、作品の出来不出来とは別のことだ。また、小説が事実と異なっているのは当然ではないか。

とすると、核心は告白を装ったこと、告白の不純さにあるのか。だが、告白の不純さとは何だろうか。告白とはもともと不純ではないか。「大体、その自己反省とか自己批判というしろものが曲者である。そこには必ず一種の思いあがりや感傷に根ざした思考の中途半端性や空廻り性がついてまわる。そして、私はそのような自己反省癖をこそ文学者思考の最も露骨な徴表とみたいのである」(「文学者的思考について」)。告白は、自らの醜さを明らかにするという潔癖感に支えられている。ところが、潔癖によって醜さを帳消しにすることが定式化されれば、形式に堕すのはいともた易い。とすれば、告白は更に告白の利用の告白にまで到らなければならず、また更に‥‥という永遠の循環の中に告白の痛みは失われる。しかし、告白をせずに耐えるというのでは、隠すという罪を逃れることは出来ない。

となれば、所詮告白は手段だと割り切り、その不純性の表明などぶった切ってしまうべきだろう。告白を手段に使ったことを告白するくらいなら、初めから告白などしなければいいのだ。告白をするのは、せざるを得ない必然性があるからであり、その必然性は状況と主体のかかわりあいとしての作家の個性である。それ以上何が必要だろうか。

芥川龍之介が「彼は『新生』の主人公ほど老獪な偽善者に出会ったことはなかった」(「或る阿呆の一生」)と書いたとき、彼は「主人公」の向こうにいる作者にまでは到ることができなかったのではないか。「何の為にこいつも生れて来たのだらう?この娑婆苦の充ち満ちた世界へ。――何の為に又こいつもこのようなものを父にする運命を荷ったのだらう?」(「或る阿呆の一生」)。藤村に言わせれば、こんなたわ言を書くくらいならなぜ子供など作ったのか、ということになるだろう。何の役にもたたない告白ほど偽善的なものはないではないか。

『新生』論において「芸術と実生活」の問題は明確ではないように見える。事件は実生活において起こり実生活において解決された。その解決に芸術が一枚加わった、というだけにすぎない。しかし、ここで問題になっているのは芸術家にも実生活があるというだけのことではない。芸術家としての存在が社会に対してどのような関係にあるかが問題なのだ。芸術(藤村)が実生活(節子)をどのように扱ったかということなのだ。言いかえれば、前衛が大衆に対して自らをどのように位置づけたか。芸術は大衆を犠牲にしうるか。

私小説においてこの問題は先鋭化する。

私見によれば、日本の私小説家の精神的バックボーンになっていたのは、やはり儒教倫理に根ざした「士」意識であったという思いを禁じえない。彼らのめざしていたものが、どれほど個人主義的、近代的なものであろうとも、それを支えていた心情は、やはりナショナルな心情以外のものではない。(磯田光一『比較転向論序説』)

ここから磯田光一は前衛知識人-大衆(小説家-家族)の関係を次のように定式化する。

1 土俗的、封建的、儒教倫理的な社会に対する近代的「個」の確立。

2 しかしながら、他面、士-庶民という封建的ヒエラルヒーにおける支配-被支配関係。つまり、士(エリート)意識は儒教倫理に支えられ、庶民に犠牲をしいる。

そして、戦後、社会の封建性と儒教倫理が崩壊した結果、近代的「個」の確立という対決姿勢は意味をなさなくなり、「士」意識を支えたヒエラルヒーの消失によって作家は庶民と対等の位置にずり落ちたと結論づけられている。

小島信夫において、「不貞の妻を裁く根拠があるか」という形で発せられた問いは、遠藤周作では「背教者を裁く根拠(神)は存在するか」という形で起こってくる。『沈黙』は宗教次元に転位された『抱擁家族』にほかならず、ここでも知識人ロドリゴはついに背教者(大衆)を裁く根拠を見いだしえないのである。『沈黙』における知識人ロドリゴの挫折は、戦後の解放(大衆の前衛放棄)を前にしたときの前衛知識人の解体感を表象している。そして、『沈黙』における遠藤の問いこそ、二十年前に平野の発した問い、つまり、「知識人は大衆を裁きうるか」という問いのバリエーションにほかならない。そして今日、「裁きえない」という答が多くの作品を通じてはっきり出そろってしまったとき、平野理論は二十年にわたる歴史的役割を完了したといってよい。(『比較転向論序説』)

確かに、磯田光一の言うように、「政治と文学」・「芸術と実生活」の問題は、前衛に対する大衆の権利獲得、「私小説のウルトラ化に対する市民倫理の主張」と見てよい。そして、「平野の前衛批判そのものが、実は正系の勝利を前提としてのみ可能」であり、「平野の主張する『私的部分』の優位性は、公的名分があってはじめて意味をもつものであった」ろう。けれども更に一歩を進めて、「アメリカから与えられた『自由』を『前衛放棄』という形で実現した日本の大衆は、同一原理によって『文士』放棄という形で、私小説の原理にも大きな影響を及ぼさざるを得なかった」と磯田光一が結論づけようとするとき、平野謙が手をこまねいていたわけではない。

磯田光一の定式には二つの視点が脱落している。第一に、ヒエラルヒーは封建社会に特有なものではない。封建社会にエリートが存在するのと同様、資本主義社会(市民社会)にもエリートはいる。第二に、エリートというものは体制内的性格だけを保有するものではない。もっと正確に言えば、体制内エリートと庶民をひっくるめてそれに対決する姿勢が可能だということだ(そういう姿勢をエリートというかどうかは問題だが。平野謙流に言えば、インテリとインテリゲンチャの違いということになる)。

「文士」という言葉は、この反体制的な性格を現している。最初に引用した文に続いて磯田光一は書いている。「町人の支配する世間に和せず、ひたすら士道の倫理を生きたかつての武士たちの心は、初期資本主義の功利的原理に和することなく非妥協的な道を歩いた『文士』の心につながっている」。武士がアウトサイダーであったとは思えないが、「文士」は封建的性格にも資本主義的性格にも等しく反発したのである。前衛と大衆の距離は、体制内でのタテの距離ではなく、体制内と外とのヨコの距離であった。前衛は体制内でのエリートになることを夢見ていたかもしれないが、現実にはそうではなかった。したがって、「この前衛放棄は文学においては、『人間の平等性』=『エリートの告白としての私小説への不信』として、私小説精神の全面的解体をもたらした」(『比較転向論序説』)という磯田光一の指摘は的はずれである。戦後社会はやはりヒエラルヒー社会であり、大衆は体制内エリートを容認している。そしてそのような社会のアウトサイダーとしての「文士」ではなく、体制内エリートとしての作家となったからこそ、私小説的精神は不可能になったのだ。戦後の特徴は、体制外的存在の「文士」が体制内的エリートとして吸収されていった点にある。「組織と人間」論の出てくるゆえんである。

作家は自らの異質性を信じている。その異質性をタテに登っていけばヒエラルヒーの上層に到り、ヨコにたどればアウトサイダーとしての「文士」になる。

従来、私小説も心境小説も、その随筆的・日常茶飯的傾向を非難されるのが通説だが、そして、亜流的作品はたしかにその非難に値いする安易な傾向をはらんではいたが、やや逆説的にいえば、その本質はむしろ非日常性にこそある。家常茶飯的ならぬ生の危機意識感こそ、それの生みだされる根源のモティーフにほかならなかった。生の危機意識に対する救抜(エルレーズング)の希いが、私小説と心境小説をつらぬく最大の徴表といっていい。実生活上の危機意識とそれの救抜こそ、秀れた私小説と心境小説とに共通する主題であった。(「私小説の二律背反」)

平野謙の言うこの「生の危機意識」(「非日常性」の視点)こそ、アウトサイダーとしての立ち位置によってもたらされるものである。平野謙はこのことの喪失に対して敏感だった。大衆とのヨコの距離を失った前衛(「文士」)がどんな位置に追いつめられるかをはっきり自覚していたのである。後に彼は書く。

つまり、かつての私小説の否定的なビタネスは、「生の危機意識」というような、いわば近代的な概念では律しがたい半封建的な生活感情に根ざしていたのだが、それがそのままのかたちで、一種の希少価値として、マス・コミュニケーションの中に組み入れられてしまったのである。

「近代的な概念では律しがたい半封建的な生活感情」とは、市民社会にも封建社会にも共通する秩序的要素になじめないことの裏返しの表現と理解すべきであろう。「生の危機意識」を演技によって確保せねばならぬ地点、そこは同時に「組織と人間」の地点でもある。

4 組織と人間

平野謙が「政治と文学」や「芸術と実生活」という問題意識を持つのは、本来ヒューマニズムを目的にしていたはずの政治家や文学者が、その実践において他人のエゴイズムを許さないというスーパーエゴイズムに陥ってしまうのはなぜかという疑問からであった。文学と社会の関係をエゴイズムを通して倫理的な観点から見ようとすることにおいて、平野謙と伊藤整はお互いに共感を持った。

しかし、伊藤整は決してエゴイズムを否定的に見ているのではなかった。彼は「汎」エゴイズム論者とでも言うべきなのである。秩序はエゴイズムの現出を抑えようとするので、個々人がエゴイズムを率直に表現することが破滅へ到ることは明白であるが、個としての人間が最もよく生きるのはエゴイズムによってでしかない。それゆえ、エゴイズムは隠され、ゆがめられた形で現象する。伊藤整はそのことを糾弾するのではなく、むしろその効率的な方法を探ろうとするのだ。

したがって伊藤整の真の敵は「反」エゴイズムなのである。ヒューマニズムの理念がエゴイズム抑圧として機能するならば、伊藤整は反対するであろう。この点においては平野謙と共通する。しかし、平野謙がヒューマニズムそのものについては信頼するのに対し、伊藤整はヒューマニズム自体を疑っている。

つまり、平野謙も伊藤整も、文学者にアウトサイダー的性格を見ている。そして、その性格が体制(秩序)によって生み出されているとみなしているのも共通する。ただし、伊藤整の場合は、アウトサイダー的要素というのは秩序に抑えられるエゴのものとして普遍的現象であり、どのような体制になってもなくならないものなのだ。文学は体制の目を盗んだエゴの表出であり、そういう形でしか現象し得ない。一方、平野にとっての文学者のアウトサイダー的要素とは、体制の非人間的側面を感知することである。体制が歴史的なものであるならば、それを改善することを望むのは当然である。文学は社会変革に寄与することが期待されるのだ。

伊藤整の「組織と人間」論の主眼は、ヒューマニズムの根幹である「人間」の主体性を撃つことによって、その有効性に疑問を投げかけることにあった。ヒューマニズムの困難性を追求していた平野謙も同じような結論に達していた。しかし、そこからの対処法は正反対である。伊藤整は「組織」すなわち秩序の存在はやむを得ないものとして、その制限内でのエゴの伸展を計ろうとする。それは、破滅に到らないエゴイズム表出の道を求めて、芸術と実生活の分離という方式の確立を目指す、従来からの彼の戦略であった。「仮面紳士」や「芸」などの概念はこのような探求の結果である。伊藤整にとっては芸術はエゴに由来するものであり、本来秩序のものである道徳に頼ろうとするヒューマニズムとは無縁であるはずだった。だから、ヒューマニズムの不可能性を示すことは、秩序的、道徳的芸術といったもの幻想性を明らかにしようとすることも意味していた。私小説もマルクス主義文学も破綻したことを示しつつ、残されたのは「仮面紳士」の道だけであることを主張したのである。

もっとも、伊藤整の使用する「エゴ」という概念はあいまいである。伊藤整はエゴを衝動とも言いかえる。芸術においてもそうだが、衝動というのは盲目的であり情熱的であって、目の前の壁がいかなるものであってもブチ当たっていくであろう。ところが、伊藤整のエゴは狡猾な側面も持っている。法律を敢えて破るよりも、法のすき間をくぐろうとするような狡猾さだ。そのようなエゴはいわば秩序に嘘をつくのである。芸術的には虚構をもって真実を隠す。「エゴと秩序」と言っても、盲目的なエゴは対立的であるが、狡猾なエゴは対立回避的であり、ある場合にはなれ合いや迎合や妥協すらいとわないであろう。「逃亡奴隷と仮面紳士」「破滅型と調和型」というのは、この二つの面の対照になっている。「組織と人間」論は組織(秩序)に対する人間の無力を言うが、秩序はそのような狡猾なエゴなら見逃してしまうのだろうか。秩序はそんなに簡単に騙されるだろうか。

一方、当然なことに、平野謙はヒューマニズムの否定には反対する。「組織と人間」問題のヒューマニズム的解決法はなかなか見出せないが、組織論を演技説で片付けてしまう伊藤整の方法には疑問を呈する。

実はチャタレイ裁判と伊藤整の関係を、まだ私は考えぬいていない。だから思いつきにすぎないが、あそこから非人間化として組織の威力が演技説とお手々つないで出てくることだけは、やはりどうもおかしい気がする。(「演技説修正」)

『チャタレイ夫人の恋人』の出版の正当性にこだわるのは、芸術表現の自由を守るための闘いであったのと同時に、何が芸術であるかの判断を誰がどのようにするかについての闘いでもあった。しかし、伊藤の言う「エゴ」ならばそのような闘いを敢えてするものだろうか。そのような理念のために闘うことはヒューマニズムに属するのではないか。そして、裁判で争うこと自体が「嘘」や「演技」であるというなら、それほど高いコストによって得られるものは一体何なのだろうか。

そして、秩序に対し虚構によってしか表現しえぬことがあったとしても、虚構が扱うのはそれだけに限られるわけではないし、単に面白いだけの虚構の方が多くの読者を獲得できるならば、作者は自らのエゴとは関係なしに、読者のエゴに向かって嘘を吐き続けるだろう。虚構の存在は、作品の質を保証する十分条件であることはおろか、必要条件でもないだろう。

しかし、中間小説的繁栄がかつての逃亡奴隷をよく仮面紳士にまで変質させたとしても、和製のわが仮面紳士ばらは、それにふさわしい芸術的方法を編み出すことによって、芸術的にも人間的にも飛躍するいとまを持たぬようである。(「被害者と加害者」)

ところで、別の角度で伊藤整の理論を見ると、文学というものが体制の圧力弁であり、結果的に体制保持に役立つのであれば、そのアウトサイダー性は見せかけであり、実は体制(秩序)の一機能にしかすぎぬことになる。つまり、「組織と人間」論からは、伊藤の狡猾なエゴでさえ逃れられないのだ。そこで、伊藤整は文学者のアウトサイダー的性格を別のところに求めることになる。伊藤整の新たな提案は「認識者と求道者」というものであった。全てを取り込む秩序の姿を見抜いて(認識して)、それを描くのが作家本来のあり方だというのである。作家も確かに秩序からは逃れられない。しかし、そういう自分や他人の真の姿を作家は知ることはできるのだ。ただ、そのような伊藤整の修正案でも問題は残る。作家のそのような表現を秩序はゆるすだろうか、ゆるすとしたら結局は圧力弁であることに変わりはないのではないか。

ところで、平野謙と伊藤整の対立は、評論家同士の対立であると同時に、評論家と作家の対立でもあったと言えないだろうか。平野謙が小説ではなく評論を書くようになったのには必然性がある。小説家のアウトサイダー的要素は実生活上のバランスを失いやすい(小説家は自身の均衡を得ようとすることによって、一般人から離れてしまうのだ)。平野謙自身も文学者の資質としてアウトサイダーへの傾斜の誘惑を感じたに違いない。一方、彼はそのアンバランスの危険さをも認知していた。即ち、芸術家としては中途半端であったのだ。一般人のバランスの感覚を保持しえたことが芸術家のアンバランス(芸術家自身にとってはバランス)に敏感になりえた。芸術家が自らを一般人に反措定させたのに対し、彼は芸術家に対し一般人としての自らを反措定させることが出来た。この対立は自己内部における葛藤――二つ(生活者と芸術家)のバランスのバランスという二重構造――の表現でもある。これでは創作は不可能である。同じ構造を持つ伊藤整は、小説を書いていたので、虚構に過大の期待をかけざるを得なかった。そのことによって作家(この場合は生活)と作品(同じく芸術)を出来るだけ切り離そうとした。平野謙においては、創作が放棄されたために、両者は密着しえた。

5 純文学論争

ただ今度切り抜きを整理して、私なりに再確認したことは、昭和四十年ころからひそかに戦法をかえて、いわゆる破滅型の批判克服という路線に切りかえていることである。これは私自身も今度はじめて気がついたくらいだから、当然誰も問題にしていないが、それだけに、純文学論争のときとちがって、私はかなりわがままに私なりの破滅否定を試みているのである。なるほど、これが純文学論争の到達点かと、自分だけで肯いたことである。(「純文学論争以後」)

我々はこの到達点から「アクチュアリティ説」の意味を探ることにしよう。

「現実」と「芸術」の関係を図式化するとすれば以下のようになるだろう。現実面においてはエゴイズムとヒューマニズムが適当に混ざっている。現実とは、「調和もせず、破滅もせず」もしくは「調和もし、破滅もする」といった世界である。調和(ヒューマニズム)か破滅(エゴイズム)のどちらかを拡大純化することによって達成されるのが私小説である。調和型はヒューマニズムの割合を増そうと試み、破滅型はエゴイズムの割合を増すことになる。このような芸術的達成は私小説にだけ当てはまるのではないが、私小説はこのような型を代表するものであろう。

アクチュアリティ説は、ヒューマニズムとエゴイズムの二つの要素の偏倚の是正を目指したものといえる。しかし、芸術的深化(現実面からの離脱)は確保されねばならない。「小説アクチュアリティ説の弱点は、つねに非主体的な危険にさらされているという点である」(「純文学論争以後」)。調和型を「イェーンザイティヒ」としてあきらめ、残されたのが破滅型しかないとすれば、その「ゆがみ」を是正しようとする平野謙の姿勢として当然であろう。「社会化した私」とは「ヒューマニズムを持ったエゴイズム」の意である。ここに平野謙と伊藤整の相異がある。伊藤整は「芸術と実生活」の一致としての破滅型は否定したが、彼自身の芸術的志向は破滅型であった。ヒューマニズムはエゴイズムを抑圧するものでしかない。

問題は現実からの離脱(芸術的深化)がどのようにして可能かということだ。伊藤整はエゴの純粋培養という形態以外にありえないと主張する。また、それをなしうるのは今日においては芸(虚構)でしかありえないと言う。なぜなら、実生活においてエゴの純粋化を実践しそれを書くことは、必然的に演技化してしまうからである。しかし、演技化した生活を我々が嫌うということは、とりもなおさず事実の強力さを意味することに他ならない。つまり、演技=嘘を信用しないということは、事実なら信用するということとウラハラである。

しかし、事実であれば全て感動を引き起こすかというと、むろんそうではない。ざらにあることではないが事実である、ということに感動の焦点がある。むろん、珍奇な体験が必須であるわけではなく、見方や考え方の特異性が平凡な事実を改変するのは当然である。そして、珍奇な体験といえども、凡愚な視点のもとでは何の効果も持ちえないだろう。

アクチュアリティ説のキーポイントはこの芸術的深化にある。これこそ伊藤整のいう「芸」であろう。つまり、事実の持つ効果と芸の持つ効果がいかに共振さるべきか。しかも、芸による現実離脱と事実の珍奇性がいずれも現実感を減少させることによって、その効果を減殺する傾向がある。やっかいなことだが、離れすぎもせず近すぎもせずということが、芸と事実の両者に要請されるのだ。この要請はむろん読者の要請に他ならないが、表現がコミュニケーションである以上、同時に作者自身の要請でもある。

私小説の方法上の特異性はここにある。私小説の芸術的深化は、エゴイズムないしヒューマニズム(心境小説)への偏倚によってあがなわれたものだ。この偏倚=離脱を作者の体験という絶対的事実性によって保証するのが私小説である。何という強みだろう。これに対抗するのに虚構などを持ってきてもその効果の程は知れよう。虚構はもっともらしい嘘という矛盾によって最初から自縄自縛に陥っているのだ。

けれども、事実とは何だろう。事実を書くとはどのような行為なのか。どれを書きどれを書かないか、どれが書かれどれが書かれないか。写すという行為は創ることに他ならない。書くということ(芸術的深化)において偏倚を排そうとするならば、書くこと=構成の方法が問われなければならない。視点=思想の確保が必要である。ここにおいて、アクチュアリティ説と認識者の文学を結ぶ通路が開けるだろう。

では、私小説がこの要請をなぜ満たすことが出来ないか。

「断るまでもなく、『静物』は志賀直哉ふうの生活と文学の調和を狙った、今日ではめずらしい現代小説である」(「志賀直哉」)。この平野謙の言葉は、伊藤整の提唱する「谷崎的なるものと志賀的なるものとの価値顚倒」に対する疑問に裏付けられている。伊藤整の言う谷崎的なるものとは、反秩序=エゴイズムへの傾斜であり、平野謙にとってはヒューマニズムの欠如として意識される。

調和とは何か。それはエゴイズムとヒューマニズムの兼備である。これは普通人の生活に他ならない。しかし、芸術家にとって、それは努力によってなされねばならぬものだ。一般人にとって安定的であるべきその位置が、芸術家にとっては不安定なのだ。日常行われている生活を、倫理の方へ引きのばせばヒューマニズムとなり、反倫理の方へよせればエゴイズムとなる。いずれにせよ、どちらかにころがり落ちる。それが芸術家だ。現れる形態は違っていても、その衝動の本質は一つである。

「調和型」というのは誤解しやすい表現である。調和型は「調和をめざすもの」であって、「調和の達成」ではない。理念としての調和=ヒューマニズムなのである。それがめざされるものであるからこそ、芸術的深化となりうるのだ。

もう一つの調和がある。それこそ「調和もせず破滅もしない」調和である。これはエゴイズムとヒューマニズムの「一致」ではない。一致は調和型のめざすものである。実現される調和は、エゴイズムとヒューマニズムの平和共存に他ならない。これが現実であり、「家庭の幸福」の実態もそのようなものである。

一般に家庭の幸福は可能かと問われるべきではないだろう。芸術家にとって、という意識があるからこそ、問題は成立するのである。一般論としては、環境とか本人の心がけしだいということで終ってしまう。芸術家であるということが必然的に家庭否定ないし破壊へつながるからこそ、アンビバレントな態度が生じる。誰もが自分のようであれば家庭の幸福などは存在しない、存在するとすれば偽善だ、と彼は断定する。しかし、現に成立しえている家庭の幸福の前では、それをなし得ぬ自分を顧みずにはいられない。

むろん、平野謙もそんなことは十分承知で、『静物』の特徴を、自然な形では不可能な過程の平安を、意志によって成立せしめる、という点に求めている。一般人にしてみればおかしな話で、そんなびくびくしたコワレモノを扱うような態度はうさんくさいものに映るだろう。いやむしろ、家庭の平和を不自然に感じることがおかしいので、生活の実態はそんなものだと思い切れないところが芸術家の弱点なのだろう。言ってみれば、『静物』にやたらに感動するのは、ひねくれた者だけで、一般人は単なる日常のスケッチとしか受けとれぬのではないか。

『静物』の芸術的深化は、やはり日常性に対する緊張によって支えられている。ほとんど日常信仰といってもいいのではないか(日常を「信仰」するところが芸術家的なのだ)。しかし、山室静が主人公の家父長的性格を指摘し、「妻の後退」を難じているように、『静物』にはエゴイズムの要素が希薄である。そこに伊藤整の不満も生じる。それに対して、平野謙は次のように答える。

平たくいえば、日常生活のスケッチだけでは小説にならぬことを作者はよく承知していた。日常生活の文学的な奥ゆきや陰翳を確実にするために、作者は過去の自殺事件という一設定をおぼめかしたにすぎない。

家庭という日常世界(誰もが経験する世界)を芸術的次元に高めるためには、どうしても非日常的な破綻ないし昇華が必要とされる。そこに私小説の困難が生じる。

例えば、『死の棘』は日常的であるべき家庭が「芸術」になったといえよう。家庭の幸福の芸術的実現なのだ。『死の棘』を読んで思うのは、主人公がうらやましいということだ。妻との間にあのような交流が出来ることこそ理想=反日常ではないのか。

普通の妻であったら、夫の浮気にああまでこだわり、家庭も自らも破壊しつくすまでつきつめることはない。日常的な配慮が抑制となるだろう。そこまで思われている夫は本望であって、当然妻に殉じるのだ。普通の夫であれば、最悪の場合妻を切りすてて自分の身と家庭を守るだろうが、そうでないところが芸術的なゆえんである。読者をして「アホクサ」とまで思わせるのは、つまりはのろけ話を聞かされているからなのだ。

日常性を虚偽とみる芸術家の視点からは日常破壊を真実として受けとらざるを得ない。そのことと、日常破壊が倫理的、美的に肯定しうるかは別のことだ。真実であるがゆえに醜かいであるかもしれない。その醜悪さを真実と見るしかないこと、それゆえその醜悪さを回避しようとしない態度が芸術家のものなのだ。『海辺の光景』の主人公の傍観者的態度もそこからくる。主人公は日常的な体裁に配慮を払うことがない。例えば、両親を十年近くほったらかし、母親の死に際になってノコノコ出てくる親不幸ぶりについて一切弁解しようとしない。むろん、そんな主人公に対するまわりの無言の非難を感じないわけではない。しかし、今更態度を変えるつもりもないし、偶然成立した「家庭劇」にも戸惑う他ない。ともすればこんな主人公に対して、自分が手をつかねていた母親の悲惨を前にして真実もないもんだと言いたくなる。もし主人公が自己嫌悪などひけらかしたら、そのいやらしさが明白になっただろう。主人公は、このような経験をすることが自分というものなのだという芸術家の覚悟によっていささかもひるんでいないのだ。

私小説家の世界――身近な人間関係――は家庭にしかない。もし事実に珍奇性を持たせることが出来れば、事実そのままで芸術の対象となりうるかもしれない。その珍奇性を認識(芸)によって得ることが困難なら、珍奇な事実を――家庭において作り出すのではなく――家庭の外に探すことに脱出口が見出せないか。アクチュアリティ説の主眼はそこにあるだろう。家庭の外に出た私小説家――即ち「社会化された私」の一変異である。

けれども、平野謙も指摘するように、アクチュアリティ説の弱点は「ヘソなし小説に陥りやすい危険がある」ことだ。だとすれば、問題はやはり方法にある。伊藤整がエゴイズムのみを追求するのとは違って、平野謙はヒューマニズムとエゴイズムの両者を視点に入れる認識(芸)を求めようとする。

しかし、下地は下地として、私がいちばん本気になったライトモティーフみたいなものは、私小説とプロレタリア文学との文学的史的なつながりになんとか筋道をつけて、根ぶかい私小説的伝統を批判克服したいという希いだった。(「純文学論争以後」)

繰り返すようだが、平野謙の「始発しえない弁証法」は、止揚されないまま次々と新たな反措定にさらされ、発展していく。

昭和十年前後にほの見えた可能性を再び見据えることによって、問題はさらに進展する。

かくして循環は完結する。