志賀直哉論批判

1

題目として掲げられたものであれ、ことのついでに触れられただけのものであれ、志賀直哉への言及に接すると、決まって私は「剃刀」という作品を思い浮かべる。志賀直哉といえばすぐに、強烈な自我、あるいは逆に自然との調和などが持ち出されるが、そのような志賀直哉像にはそぐわぬ何かがこの作品の印象として残っているからだろう。

私が志賀直哉を読み始めた頃には既にその批判が完成しており、志賀直哉の文学がどのようなものであるか(何ゆえにかつて敬われ、今は非難されているか)は明らかにされていた。「剃刀」という作品にそれらの通念からはみ出るような何かあるからといって誰も大して気にすることはなかったらしい。

志賀直哉の文学は(志賀直哉の文学に限ったことではないのだろうが)好悪二様のいずれにおいても激しい反応を引き起こすようだ。そればかりでなく、志賀直哉の文学には前期と後期の二つの相があって、それが『暗夜行路』の前篇と後篇にも反映していて、一方を好ましく思う人は他方を嫌うらしい。このようなはっきりした対照を見せつけられると、かえって対称図形のような左右の呼応を感じてしまう。

結局、人は志賀直哉の中に各人の見たいものを見ているのだろうし、あるいはそれが批評というものかもしれないのだから、主張が極端になるのはやむを得ないのかもしれない。その極端さの中に、各人の資質と時代が現れているのだろう。

平野謙によれば(『さまざまな青春』)、「志賀直哉を彼岸的に絶対視する視点」は芥川龍之介に始まり、小林秀雄、井上良雄において一つのピークを持った。「そういう志賀直哉の絶対視の果にうまれた一種の神格性」は、後に中野重治(「暗夜行路雑談」)、伊藤整(「志賀直哉の方法」)、中村光夫(『志賀直哉論』)などの攻撃を受けることになる。だが、それらの攻撃は、神格化の原因となった「原始人」「自然人」のテーゼ――自分に於ては「想ふ」といふ事と「為す」といふ事には、殆ど堺はない(「クローディアスの日記」)――をそのまま認めたうえで、その限界性を突くという形でなされている。もしそのテーゼが虚像だったら、攻撃そのものが虚像の上でなされていることになりはすまいか。志賀直哉の崇拝者も批判者も、志賀直哉に同じものを見ているのだ。ただその見たものに対してどのような態度を取るかが違っているにすぎない。

もちろん、志賀直哉観の見直しというのはあった。たとえば、高橋英夫『見つつ畏れよ』『元素としての「私」』、饗庭孝男『近代の解体』などにおける志賀直哉論。志賀直哉の文学は反倫理的な面を持っていること、志賀直哉のリアリズムが「想像力」ないし「夢」を含んでいること、さらに細かいことをいえば、「剃刀」「濁った頭」「范の犯罪」「児を盗む話」「クローディアスの日記」などの作品系列の持つ意味の重視、先に引用した「クローディアスの日記」の一節の読み方の変更など、従来の志賀直哉論とは距離を取った位置からの評価がされている。

ただし、彼らはまだ不十分であると私は思う。戦後の志賀直哉論は戦前のそれの裏返しの形なので、両者とも同じことを看過していると彼らは指摘しているのだが、それでもなお、彼らの論もそれらの志賀直哉評価の延長線上にあるように思われる。すなわち、相変わらず「微視的」という志賀直哉の性格づけを受け入れており、そのリアリズムについても現実と「夢」ないし「想像」の並置という形に平板化してしまっている。饗庭孝男は反倫理性を「自然」と言い換えることによって社会性の欠如という従来の見解に結びつけている。つまり、虚構ないし思想の欠如(感覚的)という中村光夫の志賀直哉観の圏内にとどまっているのだ。

私はそれとは違う志賀直哉像をここに提出するつもりである。まず、「クローディアスの日記」から始めよう。作者解説によれば、この作品はクローディアスの潔白を証明するために書かれたものである。つまり、架空の裁判のようなものであり、後述する「范の犯罪」との関連性はそこに見出される。ハムレットの仕掛けた劇の上演による告発に対して、クローディアスは激しく動揺する。それが彼の有罪を証拠立てることになっている。しかし、志賀直哉は、クローディアスは犯意は認めたけれど、犯行を認めたわけではない、と弁護する。彼が動揺したのは、犯意を認めることは犯行を認めることに等しいと思っているからである。「自分に於ては『想ふ』といふ事と『為す』といふ事には、殆ど堺はない」という文章は、そういう意味でしかないのである。

ところで、この文章のすぐ前には次のような記述がある。

心は自由である。想ふといふ事に束縛は出来ない。それは愉快な事では確かになかった。然しそれをどうすることも出来ないではないか。自分は自分の心の自由を独り楽しむ事がよくある。又同時にそれが為に苦しめられる事もあるのだ。其意味では自分にとって自分の心程に不自由なものはないのである。実際、今の自分には、自分を殺さうと考へてゐる彼よりも、どうにもならない自身の自由な心の方が恐ろしい。

何という気の弱い告白ではないか。「どうにもならない自身の自由な心」を抑制しなければ身の破滅に行き着く。しかし、身の破滅を恐れて「自由な心」を抑えつけることもまた違った意味での身の破滅である。「自由な心」は「気分」と言い換えられよう。志賀直哉が繰り返し「気分」の重要さを主張しているのは、彼がどれほど「気分」に悩まされたかを現している。このジレンマの苦しげな妥協が、心神喪失を理由にした無罪の主張(「范の犯罪」)になるのだ。

殺した結果がどうならうとそれは今の問題ではない。牢屋へ入れられるかも知れない。しかも牢屋の生活は今の生活よりどの位いいか知れはしない。其時は其時だ。其時に起こることは其時にどうにでも破って了へばいいのだ。破っても破っても破り切れないかも知れない。然し死ぬまで破らうとすればそれが俺の本統の生活といふものになるのだ。(「范の犯罪」)

志賀直哉について何ごとかを言うときには必ずと言っていいほど引用されるこの文章は、確かにこれだけを取り上げれば「雄々しい」決意の表明である。けれども、范はこう考えた結果妻を殺すのではない。彼は翌朝になると妻を殺そうとする考えを放棄する。彼ははっきりとした意志もなく、生理的な不調もしくは「気分」のせいで、いわば心神喪失の状態で殺人を犯してしまう。范は妻が死ぬことを望み、また妻の死を喜んだことは隠さないが、殺人そのものについては故意か過失か態度を不明にする。范が主張するのは、出来事を素直に受け取るというだけなのだ。殺人の結果「気分」はよくなった。しかし、「気分」をよくするという明確な目的を持って殺害したのではない。ただし、「気分」で殺人が起こったとは言えるかもしれない。

「范の犯罪」は井上良雄の言うように「生命力、自然力――原始的本能的な生活欲情」が殺人を必然にしたという設定ではないのだ。それならば正々堂々と殺したいから殺したと認めるのが本当ではないか。むろん、主人公があっさりそう認めてしまえば、裁判官は無罪には出来ず、作品そのものが成立しない。しかし、小説の構成として殺人の動機をあいまいにせざるを得なかったのではない証拠に、志賀直哉はあいまいな殺人を他の作品で既に二度扱っている。「剃刀」と「濁った頭」である。

「剃刀」では床屋の親方の「気分」の悪さが重なり高まって、最後に剃刀で客の咽を「いきなりぐいと」やってしまう(詳しくは後述)。「濁った頭」の主人公は、女との関係にひきずられ、女の死を願いながらも何となく駆け落ちしてしまい、ますます女を嫌いになり、遂に女を殺してしまう。しかし、実際に殺人が起こったかどうかはあやふやであり、そのうえ主人公の気を狂わせて責任逃れをさせている。他人の死を望んでも、それはあくまで他力本願であり、望みを意識した行為には結びつけない。ここでは、非常にへりくだった形で、「荒んだ気分」の解決策として殺人は決して大げさなことではないと主張されているとみなせるだろう。

志賀直哉は殺人という行為を問題にしているのではなく、「気分」は殺人という出来事の重要さと拮抗すると言っているに過ぎない。志賀直哉の「気分」については既に多くの指摘がある。しかし、彼が「気分」を措定したことについては誰も述べていない。そのような意識のすき間を否定することが従来の志賀直哉論の出発点になっているからである。

「剃刀」、「濁った頭」、「范の犯罪」は、このような同一主題である以上に密接に絡まっている。「剃刀」の草稿(「人間の行為<A>」と「殺人」)には、被告と判事の問答という裁判の場面がある。つまり、「剃刀」の原型は「范の犯罪」と同じような構成であった。また、その問答において(被告は否定するのだが)殺人の動機が痴情と推測されてしまうのであり、殺人と男女関係の関連を扱うという点で「范の犯罪」や「濁った頭」と共通しているのである。「人間の行為」「殺人」という題名からして思想小説的である。

私はカミユの『異邦人』を連想してしまうのである。ムルソーは太陽のまぶしさの中で人を殺す。他人はこの結果の重大さと動機の些細さを架橋させることができない。そこでムルソーの生活(彼自身としては率直な)を不道徳性の証拠とし、事件の因果関係によって動機を作り上げる。「剃刀」の原型で判事が痴情を殺人の動機にしたように。『異邦人』と「剃刀」の原型は不思議なほど類似している。

それゆえ、1951年に広津和郎に対して『異邦人』を擁護した中村光夫が、どうして1953年に否定的な『志賀直哉論』を書いたのか、私には不思議でならない。カミユについては感情、感覚から遊離せぬ思想をその特徴として認めながら、志賀直哉には感情、感覚から離脱した思想がないと非難するのは矛盾してはいないのか。おそらく、論争は人を不誠実にするのだろう。

范は、ムルソーと同様、価値転倒を実践する人間なのだ。ムルソーが有罪になり范が無罪になるのは、社会の抵抗に対する作者の感度が違っていたからかもしれない。ただし、范にしろムルソーにしろ(ラスコーリニコフとは違って)、理論立てて自らの責任において殺人を犯すのではない。理論は「気分」を超えてしまうだろう。だが、作品の登場人物が彼らの実践を主張として観念化しないからといって、作者までがそうだとは言えない。もし志賀直哉が観念と無縁であったなら、小説など書きはしないだろう。第一に、書くというのは何らかの程度で観念を操作することである。第二に、たとえ描かれたのが観念に無縁な人間像であっても、現実とは異なった次元に提出されている以上観念化されている。

思想を否定する思想、観念を排除しようとする観念――それらは可能である。志賀直哉にこのような二層構造を認めない理由はない。おそらく、語る主体が同時に語られる対象でもあるという私小説の想定が、構成者としての志賀直哉を見失わせたのであろう(私小説という概念は、作品の特性規定というより、批評が作品を扱う仕方を表わしていると思われる)。

2

電車や汽車に乗るのは、電車や汽車に乗って、商談なり通勤なりを果たすためある。中学生なども最近は電車の中でも字引きを暗記しているか、傍若無人に友人とふざけるかしている。時任謙作のように、また作者のように、無私の眼で傍人をみる心の余裕を持っていない。すでに早く、この作者はそういう無私の眼で、網走までゆく不幸げな母子のすがたをとらえたりした。そういう眼はこの作者のほとんど生得のものだが、それは、この作者が電車に乗っても汽車に乗っても、本来商談や通勤とは無関係だというところにも由来していよう。(平野謙「芸術と実生活」)

続けて、「いわばいつでも無目的に、この作者は電車に乗ったり汽車に乗ったりしている。つまり、世俗的な羈絆から一切ときはなたれて、作者はこの現世という電車や汽車に乗り込むのである」と平野謙は書いている。確かに志賀直哉の作品には定住生活が欠けている。たいていの人は、朝自分の家を出て他人たちのいる場所へ行き、仕事をし、夕方家へ帰ってくる。行き来の途中は単なる移動である。ところが、志賀直哉においては、外へ出た瞬間から他人たちに目を向ける。彼には絶対会わねばならぬ他人がいないので、逆に会う他人全てが等しく対象となる。むろん、彼は動きながら、たまたま目の前に現れる人を次々と取り上げるにすぎぬ。「ほとんど抵抗を感じさせる他者というものが存在しない」ため、彼は自分の感情と行動をほぼ一致させることが出来る。定住生活をする(仕事を持っている)人間は、嫌いな相手でも、特にそれが上司とか顧客であるなら、従わねばならぬ。したくないこともしなければならないし、したいことも出来ない。

けれども、それは程度の問題である。制限のない人間はいない。ただ、どの辺りでその制限にぶつかり、その際どのような態度をとるかが違うのである。制限が少なければ広く動けるし、また、制限を知るためには広く動かねばならない。そうしなければ、どこまで行きつけるかは不分明である。少し動くだけで制限にぶつかり、その制限を破るのが困難なとき、人は自分の力への過信からは免れている。ただし、困難さを過大評価して臆病になっているのかもしれない。制限が身近にある人間は自己統制にあまり気を使わずにすむが、制限から遠い人間は自らを律する必要がある。これは決してた易いことではない。志賀直哉に関しても、この点の指摘は多い。

しかし、目的もなく汽車に乗りこむことは、あくせく商談をおもいわずらう世俗の人の考えるほど気楽なものではない。それは陥穽にみちた危険なコースともいえるのである。(中略)強烈な自恃の心をぬきにすれば、この主人公や作者の人生コースは、世俗的な羈絆からときはなたれているだけに、危険きわまりないともいえるのである。(同)

エネルギーの充実高漲という以外、なんら行為を律すべき原理をもたない、いわば幸福な倫理的曠野に踏み出したとき、志賀がどんな危険地帯を彷徨せねばならなかったかは、『濁った頭』『児を盗む話』『暗夜行路』前篇などをみれば明らかである。そこにはあらゆる可能性が存在したのである。(本多秋五『「白樺派」の文学』)

彼は金銭と暇と係累のない自由の三つにとも恵まれてゐる点で、ほとんど神通力を備えた存在のやうに現代の青年の眼には映るでしょう。小説の主人公には何かの意味で非凡な資質が備わってゐなければならないとしたら、謙作の超人性はここに認められます。むろん僕は皮肉を云っているのではありません。彼の恵まれた環境は、彼がそれによってスポイルされず、真の幸福を求めようとする限り、特権と同時に重荷であり、謙作を苦しめるものが、この無償で与えられた自由の空白性に存するのは誰しも認めるところでせう。(中村光夫『志賀直哉論』)

子としての(家の中での)志賀直哉は、肉親(ことに父親)の制限をブチ破るために、自分の力を抑える必要も自覚もなかった。家を出てからは制限が遠ざかり、彼は自分の力のままに広く遠く行くことが出来るはずだった。「どこまで行けるか行ってみる」と、「行かずに済むものなら行かない」の差は気質にもよる。行ってみたい、あるいは、行かねばならぬ、と思う心がなければ人は動かぬ。その心が身を滅ぼすことをもいとわぬ程の激しさないし種類のものであったとしたら。途中で止まるほどの余地があるのに、なおぐいぐいと背中から押してくるものに、恐怖を覚えるのは当然だろう。自己に誠実であれ、というとき、逡巡する自己が圧殺されねばならぬのは皮肉である。

自己に誠実であろうとすれば必然的に起こる事態を志賀直哉は何度も検証している。彼が自己の内に注目しなければならなかったのは、「気分」であった。このうつろい易い気まぐれものに誠実であるなら、他人と衝突するのは必然である。しかも、誠実であろうとした「気分」は次の瞬間には変わってしまっている。

志賀直哉にしても、こんな頼りないものの上に全存在を置くということに確信はなかったろう。だからといって、「気分」を抑えてしまうことは自己を殺すことになる。気分、欲望、思考などは分離することが出来ないほどにからみあって自己を形成しているのだから。自己に誠実であろうとすれば、たとえ「気分」といえどもおろそかに出来ない。

「気分」が動機であるなら、それは一種の心神喪失の状態であり、誰にも責めることは出来ない。その論理を拡大すれば、欲望や強烈な思考に乗っ取られた行動は常にゆるされるべきではないか。志賀直哉は内部からこみ上げてくるそれらの衝動におびやかされ続けていたのだろう。彼の場合、途中に制限がないため、いったん走り出したらとことんまで突っ走らざるを得ないのだ。「気分」と殺人を直接結びつけることは、普通の人にとっては突飛であろう。少しぐらい気分が悪いからといって仕事を休むわけにはいかず、どんなに気分が悪かろうと上司にそむくことは出来ない普通の人にとっては。

彼等の思考の幅は、彼等をめぐる手近な経験世界の層にかぎられていて、それから先はすぐさま人類とか、生命とかいう、空漠たる観念にボカされて行く。(『「白樺」派の文学』)

つまり、志賀直哉個人にとっての制限は、間髪なく「人類」の制限に隣り合っている。そこで「気分」と殺人が結びつく。

最初のたとえに戻れば、彼は定住生活のない旅人として人々の間を浮遊しているにすぎない。彼は何の関係もない者として他人の横顔を眺めるだけであり、他人も彼にかまわない。彼は人々を抵抗のないものとしてつき抜けてしまうのである。他の人々とっての制限に彼は気づかないのだ。

ただし、だからといって、志賀直哉に「社会」がないとはいえない。「社会」とは何か、という問いに答えるのは難しいが、少なくとも作家の扱う「社会」とは、第一次集団であろう。家族、友人、同僚、知人などと形成する関係こそ、小説家にとっての「社会」に他ならない。それゆえ、「社会」がないというのは、ある種の「社会」がないという以外には意味をなさない。ましてや全体社会の構造を作家に要求するのは無理である。むろん、全体社会の動きに無関係であるというのではないが、あくまでそれは作家にとっての「社会」を通じて表現されるものだ。

「腕力の強い子供は、相対的にいって、自意識に悩む必要が少ない」(同)。だが、子供を代表して大人にブチ当たらねばならぬとしたら、彼は余計な苦労をしょい込むことになる。

この頃の志賀直哉には確信が欠けている。確かに彼は後悔ということには無縁であるかもしれないが、こうしなければならないという切迫感がない。家を出たとたん、彼を抑えつけるものはなくなったが、かといってそのままのいきおいでつき進んでいけば犯罪にまで行ってしまう。さすがにそこまでは実行出来かねた。ましてや実行しなければならぬ理由が「気分」であるのなら、さすがの彼も馬鹿馬鹿しいと思ったであろう。このままでは行きづまるのは目に見えていた。

3

志賀直哉の変化は明らかであるようでも、では一体いつどのように変化したかと見極めようとするとあいまいである。志賀直哉における変化と一貫性の問題は、見る人により時代により様々で、なかなかやっかいなのである。

たとえば、小林秀雄や井上良雄には志賀直哉の変化を論の軸とする姿勢はない。平野謙が指摘しているように(『わが戦後文学史』)、既に広津和郎は大正8年4月に発表された「志賀直哉論」において志賀直哉の変化について述べているのだが。小林秀雄や井上良雄が志賀直哉を論じたとき、『暗夜行路』はまだ完結していなかったという事情もあろう。最終部分を残してほぼ発表されていたが、通読可能な形にはなっていなかった。むろん、「城の崎にて」「濠端の住まひ」などは発表されていたが、それらの作品は『暗夜行路』の完結に逆照明されることによって初めていわゆる「日本的悟達の道」を浮かび上がらせるのだ。

しかし、小林秀雄が『暗夜行路』の完結に際して書いたもう一つの「志賀直哉論」の中にも変化への言及はない(「志賀氏のモラリストとしての素地は、この作品で初めてその全貌を現した観がある」とは言っているが)。小林秀雄は『暗夜行路』最終部を当然の帰結として怪しまぬのである。一体、何が変わって何が変わらなかったのだろうか。いわゆる後期の作品には調和を目指そうとする気持ちの表現があるのは分かるのだが、それがはたして変化として現れるほど十分実現しているかとなると、志賀直哉は少しも変わっていないという観察も成り立つ。変化があったとしても表層的であり、資質にまでは届いていないようである。志賀直哉は資質的な(つまり、思想を欠く)作家とされているから、変化が資質に及ばぬとすれば、それは変化とはならないということになる。

だが、そもそも資質とは変化を拒むものだろう。それゆえ、志賀直哉には資質しかないとすれば、結局変化はないことになってしまう。逆に、変化が見られるとすれば、資質以外のものが見出せると予想される。資質だけが表現に関わっていて、そこで変化が表現されるとしても、資質が自らが変化したことを表現する場合だけでなく、資質でないものが変化したことが資質によって表現されたという場合もありうる。そういうややこしいことではなく、志賀直哉に一貫的なものと変化するものの両方を認めればすむことではないだろうか。ここでは、一貫的なものを資質、変化するものを思想と呼ぼう。志賀直哉に思想の次元を見ないことが混乱を招くのだ。資質の一貫性と思想の変化の共存の認識がよりよい説明を与えてくれるだろう。

『志賀直哉の文学』で須藤松雄は、「対立的自然関連」(西欧的)と「調和的自然関連」(日本的)という二つの自然観によって志賀直哉の変化を解釈している(後述するが、この定式は改訂版の増補部分で訂正されている)。「対立的自然関連」には「感情・行動統一体」もしくは「基本的人間像」と呼ばれる志賀文学の特性規定が結び付けられている。「感情・行動統一体」は「特に対立、抗争、挑戦の姿勢」において顕著であり、「調和的自然関連」においては失われるものである。

こういう主人公の、対立、抗争の気をはらんだ、盛んな生を核として、天変地異その他、人間に挑みかかる自然は、いきいきと描かれるのであって、前に引用した「和解」(四)の暴風雨は、まさにそういう自然像であった。おおかた自然との調和的関係を基底とする日本文学からも、和解以後の志賀文学からも、この種の自然は生まれないのである。

不和を凌ぎ、和解を達した喜びから一気に書き上げられたこの作品は、志賀文学最後の青春の書ともいえる。それは、このように強烈、純粋に感情・行動統一体として生きる姿が、ふたたび見られないという意味であるが、同時に、そういう主人公の形成されるところにのみ成り立ちうる自然もまた、見られなくなるという意味でもある。

非常に明快であるが、すぐに様々の保留が必要となる。第一に、『暗夜行路』は「和解」(大正6年)以後だが、これをどう説明するか。第二に、「対立的自然関連」にはそぐわない「小品五つ」(大正3~4年)は「和解」以前だが、これをどう説明するか。第二の点については、大正2年から5年の間を転換期に設定し、変化前とも変化後とも違う特質を認めることで解決しようとする。しかし、この設定はややこしい問題を引き起こす。「城の崎にて」(大正6年)、「或る男、其姉の死」(大正9年)、「焚火」(大正4年・9年)、「濠端の住まひ」(大正13年)、『暗夜行路』(大山の場 ―― 昭和12年)などの作品の内容となる経験がこの時期に相当する。ところで、須藤松雄も志賀直哉の作品を創作主体のその時々の現在的感情に基づいていると見ている。一つには創作主体が感情・行動統一体であるから(ただし、この理由は創作主体が「調和的自然関連」に変化すれば消えるであろう)。もう一つには、感覚・感情による表現に強く、思考・観念・想像による表現に弱い日本人的特質から。とすれば、これらの作品は、経験の時期ではなく、書かれた時期の感情表現でなければならない。だが、須藤松雄は「城の崎にて」、「或る男、其姉の死」、「焚火」、『暗夜行路』(大山の場)については、経験時の感情を重視する。しかも、一貫性のないことに、「濠端の住まひ」は執筆時の感情を重視するのだ。

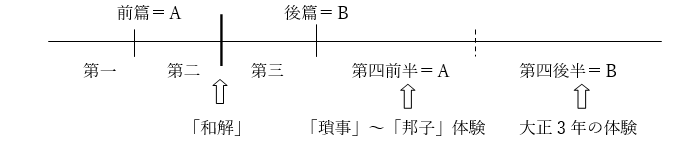

『暗夜行路』については、次のように説明されている。前篇は「時任謙作」が受け継がれているから「和解」以前の特質を備えている。後篇第四前半における非調和的要素(自己中心主義)は「『瑣事』~『邦子』体験」(大正13~14年頃)の影響である。つまり、『暗夜行路』は次に図示するような二重構造になっている。(「対立的自然関連」をA、「調和的自然関連」をBと表記する)。

ここでも問題が生じる。体験によって破られる調和的世界とは、志賀直哉のどの辺りに確立されているのだろうか。

須藤松雄は改訂版増補部分で次のような修正を行っている。即ち、「感情・行動統一体」という特性は「調和的自然関連」にも拡張され、志賀直哉における一貫したものとされる。さらに、「対立的自然関連」と「調和的自然関連」の背反性は否定され、基本的要素としての後者と付加的要素としての前者の共存が認められる。つまり、志賀直哉には基底としての「調和的自然関連」が貫かれており、その上に乗っかった形でエネルギーの高潮としての「対立的自然関連」が発現し、エネルギーの退潮(たとえば大正2~5年)によって地金としての「調和的自然関連」が露わになる、ということである。このような修正は、本来対立すべき二つの自然観を重ね合わせることで一層恣意的にならざるを得なくなるだろう。また、一貫性と変化が同じ次元に並べられ、意味をなさなくなる。

この修正によってもなお収容しきれぬ部分の存在を須藤松雄は認めている。エネルギーの退潮後、したがって「調和的自然関連」であるはずの時期において、「しばしばではなくて、ときたまではあっても」志賀文学の中に「大自然の恵福に包まれ、何のかげりもない旺盛な生の姿」が見出される、と須藤松雄は言う。「エネルギー」と「旺盛な生」をしいて区別する理由はない。だとすれば、「対立的自然関連」の由来を「エネルギー」に求めるわけにはいかなくなる。「対立的自然関連」はたまたま「『エピキュラスの園』の一節に激突」したことによって洩らされた感想にすぎないということにまでなってしまう。

それゆえ、「対立的自然関連」と「調和的自然関連」の対立は説明力を失い、代わって「旺盛な生」(ないし「エネルギー」)と「かげり」の対立が持ち出されてくる。しかしながら、志賀直哉においてはこの二相は常に交互に現れ、決して推移という形にまとまることはなかった。

さらに、須藤松雄は次のような文を付加している。

まじめに生きようとすれば、われわれは、これら二原理の間に迷い苦しむことはまぬがれないであろう。そういうわれわれを代表するかのごとく、見事に二原理を体現し、二原理の間に苦しみ、最後には少しの妥協も無理もなく、二原理を止揚、統一してわがものとしたのが志賀先生であったように思われる。

「止揚、統一」は別として、「二原理」の対立が一貫して見られるということは、志賀直哉の変化が「二原理」間の移行では説明出来ぬことを示しているだろう。

ここで思い起こされるのは、平野謙が『わが戦後文学史』の中で述べている意見である。『暗夜行路』前篇と後篇の相異は、「自然との対立から自然との調和へというひとつの推移であるとともに、またひとつのコントラストをあらわしてもいないか」という彼の指摘を、志賀直哉の文学全体に適用出来ないだろうか。つまり、志賀直哉の二相は対照として資質の中に最初から存在し、最後まで保持された。それゆえ、推移はこの二相の評価に関して発生し、したがって思想的なものに他ならないのではないか。

志賀直哉ないし志賀直哉の文学を特別なものとする先入見を棄て、志賀直哉を普通の作家として扱おう。志賀直哉の変化にしても、青年期から壮・老年期への移行と考えれば、何ら特殊なものではない。同様に、中編、長編になると構成上の弱点を見せるというのは、志賀直哉だけの事情ではあるまい。あるいは、志賀直哉の作品がその書かれた時期の感情を表現するという形で実生活と直結しているという批判も、作品と生活を主題が媒介しているとみれば成立しない。そのような批判は、志賀直哉は観念や思想を扱えないという偏見に立脚し、それゆえ志賀直哉の作品に観念的思想的要素がたまたま見出される(その他の場合は看過されているのだが)場合を奇異なこととしがちである。けれども、志賀直哉の文学には常に観念ないし思想が見出されるとすれば、変化は観念的思想的なものと考えることができる。

志賀直哉が松江に住んだのは大正3年であり、「濠端の住まひ」を書いたのが大正13年であるから、経験を意味づけるのに十年かかっているわけである。むろん、その間には、「城の崎にて」、「和解」、『暗夜行路』(前篇と後篇の一部)などが存在する。本多秋五は『「白樺」派の文学』の中で、主義という「重荷をはらひのけ」て自己中心主義を確立した点で、「濠端の住まひ」は「『范の犯罪』(大正二・一〇)の前後に書かれていたとしても不自然ではなかった」と言っている。つまり、「濠端の住まひ」の「第三者的立場 ―― それぞれの必然をもって現実の世界に相争うものを、ある離れた場所から凝然と諦観している立場」が「范の犯罪」と等置されるのは、志賀直哉が「本来の傍観者ではなかった。『叩く』心が強いからこそ、『離れる』心が自覚的に求められた」からである。

しかし、「濠端の住まひ」で問題になっているのは、「私の猫に対する気持」が「事に働きかけて行く」形にならない点だけである。「神の無慈悲」だとか「非難されれば非難される」といった(大げさな)言葉が、なぜ大工夫婦ではなく「私」について言われるのか。それは「私」がかつて「気分」のためには殺人さえ大したことではないと主張していたからだ。「神の無慈悲」というのは、「気分」を抑制するための理論ではないだろうか。志賀直哉にとって重荷とは「気分」に他ならない。

「濠端の住まひ」の中で注意を引くのは、志賀直哉が積極的に気分転換を図り、しかも成功していることである。

或雨風の烈しい日だった。私は戸をたてきった薄暗い家の中で退屈し切ってゐた。蒸々として気分も悪くなる。午後到頭思ひきって、靴を穿き、ゴムマントを着、的(あて)もなく吹き降りの戸外(そと)へ出て行った。帰り同じ道を歩くのは厭だったから、私は汽車みちに添うて、次の湯町(ゆまち)と云ふ駅まで顔を雨に打たし、我武者羅に歩いた。雨は骨まで透り、マントの間から湯気がたった。そして私の停滞した気分は血の循環と共にすっかり直った。

「気分」と殺人という確執からどれほど遠のいていることか。

4

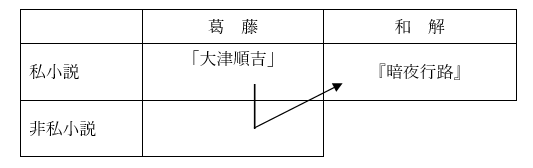

評者たちによれば、『暗夜行路』はその前篇が完成されざる「時任謙作」からの移転を含み、「時任謙作」は「大津順吉」の延長であるらしいから、系列的に言えば、「大津順吉」→「時任謙作」→『暗夜行路』前編という流れがあり、それが途切れたところに『暗夜行路』後篇が成立している。しかし、時間的には「和解」が「時任謙作」と『暗夜行路』の間にはさまって両者を断絶させている。系列の両端である「大津順吉」と『暗夜行路』後篇は明らかに対照的であるとされるが、では、その対照はどこまで拡大できてどこで線引きされるのだろうか。つまり、「大津順吉」と『暗夜行路』の間か、『暗夜行路』前篇と後篇の間なのか。

しかし、なぜそれが問題とならねばならないのだろうか。「大津順吉」から『暗夜行路』への過程が、『暗夜行路』の中に(前篇から後篇への過程として圧縮されて)移転されているのならば、線引きなどは問題にならないはずである。つまり、『暗夜行路』の中で「大津順吉」→『暗夜行路』という推移が描かれているのであれば、『暗夜行路』の中に変化なり断絶があるのは当然ではないか。問題となるべきは、この推移が技術的に(小説表現として)妥当であるか、のはずである。

ところが、志賀直哉を語るときには技術は問題とされない。問題とされる必要がないほどに決められてしまっているのだ。肯定的であろうと否定的であろうと、そうなのである。たとえば、中村光夫は、志賀直哉が「作者の生活感情を、そのときどきの生の形で主人公に反映させる私小説的な方法」しか使うことができないと断定する。つまり、志賀直哉は「生活感情」の変化前と変化後の状態を同時に表現することはできない、だから結果として(その都度都度の状態として)推移を表現しえても、構成としての推移は表現できないというわけだ。

そこで上記の問題が生じてくる。『暗夜行路』前篇は「時任謙作」が移転されたものだから「和解」前の生活感情が反映され、後篇に反映されている「和解」後の「生活感情」との間の相異・変化を成立させているのだろうか。それとも、前篇も「和解」後に書き直されたのだから「和解」後の「生活感情」を反映しているはずで、後篇との間に相異・変化など見られないのだろうか。

この問題は『暗夜行路』に限らない。志賀直哉の文学は「私小説的方法」に重大な疑問を提出しているのである。志賀直哉の私小説的作品には、書かれた内容の時期とそれを書いた時期が大幅にずれているものがある。その場合、そこに反映されている「生活感情」はどちらの時期のものなのだろうか。

志賀直哉が「生活感情」を「そのときどきの生の形」以外で表現し得ることは、彼の多くの作品が示している。しかも、「時任謙作」が『暗夜行路』に「移転」する「きっかけ」は、「四国旅行中に屋島でふと襲はれた妄想を、小説の主人公の境遇に応用して見るといふ『思ひつき』で」あった。つまり、『暗夜行路』というフィクションを用いて、過去の「生活感情」から現在の「生活感情」への変化を表現しようと意図することによって、(過去の「生活感情」の表現である)「時任謙作」が『暗夜行路』に吸収しえたのである。変化を表現しようとするのであるから、過去と現在の「生活感情」は違うように描こうとするだろう。それゆえ、中村光夫が批判しているようには、現在の「生活感情」によって『暗夜行路』前篇がゆがめられる必然性はなく、「書きそこねた小説の二番煎じ」であっても「焦点の不明確」が発生する理由もない。読者としては、志賀直哉の「生活感情」が『暗夜行路』にどのように反映しているかが問題なのではなく、「事件によって主人公の気持ちが動く、その気持の発展」を表現しえているかどうかが興味の中心となる。

中村光夫が必死になって、『暗夜行路』から「思想」や「道徳・芸術的な主張」を引き出そうとし(むろん、それらを否認するため)、「姦通」についてしきりに議論しているのは、小説家としての志賀直哉に一杯食っているのである。『暗夜行路』のモチーフは「気持の中の発展」であり、謙作が苦悩から至福へ至る過程を描くのが志賀直哉の目的だった。だから、苦悩の原因は何でもよかったのであり、たまたま出生の秘密や妻の過ちといったことが彼の興味を引いたにすぎない。

『暗夜行路』の構成は、たとえば三層に分離できる。謙作の心の変化がモチーフとしてあり、それを具体化させるための事件があり、その事件の間を細かいエピソードが埋めている。モチーフとエピソードは志賀直哉自身の経験に由来すると見て差し支えないらしい。しかし、事件は虚構である。

「第一」では、謙作の求婚が理由不明のまま断られる。「第二」では、お栄との結婚話がきっかけで謙作の出生の秘密が知らされ、それが求婚の失敗の原因でもあることが分かる。「第三」では、謙作は直子と結婚し、初めての子供が生まれて間もなく死ぬ。「第四」では、直子の姦通事件があり、謙作と直子の間に亀裂が生じるが、謙作の大山行きと発病で危機は回避される。

これらの事件の背景には、志賀直哉の経験が使われている。「第一」は東京での茶屋遊びが主であり、「第二」は尾道での下宿生活と東京への舞い戻り、「第三」は京都での結婚生活、「第四」は大山行き。これらの背景が、「見ようとせずに見る」志賀リアリズムだとか、「志賀直哉まる出し」の主人公の行動などによって、物語から浮き上がってしまう感じがするらしい。謙作がどんな状況にあり、どんな心持なのかに無関係に、志賀直哉がそこにいるということになってしまうらしい。たとえば、冒頭の阪口に対する態度から大山での坊主に対する態度まで、まるで同じであって何の変化もない。「何でも最初から好悪の感情で来るから困るんだ。好悪が直様(すぐさま)此方では善悪の判断になる」という謙作の態度が貫かれている。あるいは、謙作があちこちと見て回るときの感想は少しも動揺することなく、常に同じ姿勢を崩さない。これらの描写はだいたい事実に裏付けられているらしい。『暗夜行路』の魅力はこういった描写のリアリティによるところが大きい。

しかし、それは全体としての『暗夜行路』を否定することにはならない。人間の心の変化といったところで、性格にまで固まったものがそう簡単に変わるわけはない。変化は比較的表層で起こるのだろう。謙作の変化と事件の絡み合いはやはり『暗夜行路』の背骨となっている。モチーフと虚構の結合において、志賀直哉の巧みさは否定できないだろう。

ただ、次のようなことは言えるかもしれない。謙作は(志賀直哉と同じように)暮らしについて悩まずにすみ、人間の運命にについて悩むことができる。謙作を苦しめるためには大げさな仕掛けが必要なのだ。志賀直哉が「気分」と殺人を結びつけずにはおかなかったように、謙作の心の変化には運命を必要とした。

よく考えてみれば、出生の秘密にしろ、妻の姦通にしろ、ありふれているほどではないにしても、一生のコースを変えるほどの衝撃になるのはまれである(二つが重なるのは問題だろうが)。確かに、そのときどきの感情の動きは大きいだろう。だが、人々はそのことに全力を注ぎ続けるほどの余裕はない。それらの出来事は人々にとって世界の一部でしかない。しかし、謙作にとっては、それが世界の全部である。それ以外の出来事については彼は見物するだけなのだ(そして彼は卓越した見物人である)。だから、『暗夜行路』には、謙作が全力をつくしている部分と、距離を置いて眺めている部分との分裂があるように見えるのだ。

既述のように、『暗夜行路』は前篇と後篇の統一に疑問がもたれている(作者自身そう認めているらしい)。その理由は、「第三」の部分、即ち直子との結婚と新婚生活を描いた部分が、前篇の調子とそぐわないということらしい。そこに何の経過もなく唐突に前篇に結びつけられていて、断絶が感じられるということらしい。しかし、最終部の大山の場面と「第三」を一緒にひっくくって調和的世界と名づけ、前篇に対照させることは少し強引すぎはしないだろうか。「第三」と大山の場面の間には直子の「過ち」がはさまっていて、二つの世界を明瞭に分けているのである。たとえば、後篇から直子に関する部分(「第三」と「第四」の前半)を削除して、前篇の謙作がそのまま大山へ行く『暗夜行路』というものを考えてみれば、作品の統一などということを軽々しく口にすべきでないことが分かるだろう。

出生の秘密を知った謙作がいかにしてこの呪われた運命を切り開いていくかかたずをのんで見守る読者をしり目にかけて、作者は結婚で何もかも片付いたかのようにふるまう幸福そうな謙作を見せるのである。しかし、実際、謙作にとって出生の秘密など大したことはないのだ。それが知れたことで謙作の身の上に何の変化も起こりはしない。逆に、それは問題の(発生ではなく)解決に他ならない。今まで目に見えない周囲の人の悪意のようなものを感じていた謙作は、その原因を知って納得するのである(謙作の出生の秘密を周囲の者は知っており、知らなかったのは謙作本人だけだったのだ)。愛子(求婚相手)とのことや父のことなどの行き違いからくる漠然とした不快が、出生の秘密の暴露によって一点に凝集し、克服すべき目標を与えてくれたことになったのである。このような謙作が直子との結婚で幸福になろうとし、なれたと思い込むのは必然である。

実際今までは総てが暗闇に隠されてゐた。その為めに、却って恐ろしい黴菌が繁殖した。総ては明るみに持ち出される。しして日光にさらされる、黴菌は絶やされる。そして、初めて、自分には、自分らしい本統の新しい生活が始まるのだ。

原因が知れてしまえば、困難は大したことではない。謙作には十分勝算があった。その余裕が、「総ては自分から始まる。俺が先祖だ」とか、「何しろ慎まう」と謙作に思わせるのだ。

だが、はたして出生の秘密が全ての原因であったか。この一見おどろおどろしいが実は見掛け倒しの事実にそんな力があったか。既に作者は前篇の最終部で謙作に「憐れな男」の相貌を与えていた。原因とおぼしきものが知れた後も謙作は放蕩をせざるを得なかった。この気分を掘り下げていけば、出生の秘密などを越えた問題に突き当たるはずだった。しかし、謙作は出生の秘密が問題の全てだと錯覚し、直子との結婚生活に入った。問題は解決されたのではなく延期されたにすぎない。

つまり、直子との新婚生活は見せかけの調和の世界であり、いずれ崩壊するものだった(浮ついた幸福はすぐに失われる、というのは物語の常道である)。それは崩壊の予感におびやかされている緊張の世界なのである。作者は結婚間もない謙作と直子に、栄花や蝮のお政についての会話をさせ、伏線を張ると同時に暗示しているのである。

だが、問題のこの引き延ばしは必要な回り道であることも事実である。前篇の謙作は経験不足であり、直子との生活を経ることによって大山の世界への可能性が開けたのだ。

『暗夜行路』は原因遡行の物語であると言えよう。冒頭に提示された謙作の苛立ちが何に由来するのかが探られ、出生の秘密という答えがまず出た。この解答が基礎になって成立した「第三」の世界は、子供の死によって危うさがかいま見られ、直子の過ちによって崩壊する。謙作は出生の秘密などが原因でないことを知らされる。直子の告白の翌日、謙作が末松と交わす会話がその表明に他ならない。謙作が自分一人の問題だと考え、「外界のものとの争闘ではなく、自分の内にあるさふいふものとの争闘」だと考えるとき、それは閉鎖された世界への退行ではなく、逆に普遍的な拡がりを得たのである。個々の事件――出生の秘密や妻の姦通を越えて、問題と解決は一般性を付与される。

「自分の内に住むものとの争闘で生涯を終る。それ位なら生まれて来ない方がましだった」という謙作に対し、「然しそれでいいのち‶ゃないかな。それを続けて、結局憂なしといふ境涯まで漕ぎつけさえすれば」と末松は答える。この大して役に立ちそうもない平凡な助言の中にこそ、謙作の辿る方向性が示されているのだ。一見軽薄で傍観者的な末松に、謙作がなぜ直子とのことを相談したのかというと(自分一人の問題である以上、友達に助力を求められないのは分かり切っている)、末松の口を借りて謙作の目指すべき道が語られるためである(謙作はもとより五里霧中である)。

このような構成の必然性を示している『暗夜行路』のどこが不統一なのか、私には分からない。もとより、謙作の到達した境地を肯定するのも否定するのも、それは各人の勝手である。けれども、作品の世界はそのような議論に関係なく成立している。我々は作品を読むことにおいて謙虚でなければならない。性急さの上には偏見しか育たない。

推測をつけ加えておくと、志賀直哉に即して言えば、「和解」によって父子対立が解決してみて、それが真の原因でないことに気づいたのではなかろうか(あるいは、逆に、真の原因でないことに気づいたから「和解」が導き出されてきたのかもしれない)。そこから問題が一般化され、『暗夜行路』 の世界が開けてきたのだと思われる。

5

中村光夫『志賀直哉論』は私小説批判の観点から書かれている。中村光夫は志賀直哉の中に私小説家としての一貫した欠陥を見出そうとする。即ち、感覚ないし肉体と、観念ないし思想の対立に沿って志賀直哉を断罪する。志賀直哉は感覚的・肉体的であるから非観念的・無思想的であると言う。

もっとも、中村光夫の考えている思想表現が狭い範囲のものであることは、たとえば谷崎潤一郎の無思想性という彼の見方に対する伊藤整の反発によっても明らかだろう。また、一般に「観念的」という言葉は否定的に使われているので、中村光夫は方向を逆にして――個別・具体から遊離した普遍・抽象としてではなく、知性を欠いた感性として――志賀直哉を観念的と形容することもある。

ただ、非観念性・無思想性は私小説の十分条件でも必要条件でもないだろう。私小説であることの原因ないし結果であるかもしれないが、私小説を指示するわけではない。本来、私小説と非私小説を区別するのは虚構の有無であろう。虚構と観念ないし思想を結びつける主張はある。観念ないし思想が実在そのものないし知覚そのものとは異なった次元に成立しているのは、虚構が事実に対して持つ関係に並行している、というわけである。だからといって、思想表現が虚構を必要とするとか、虚構には思想が必要だとはすぐにはならぬはずなのだが。志賀直哉には虚構のある作品が多い。志賀直哉を私小説家として規定するとき、これらの作品の存在が説明されねばならない。中村光夫が「濁った頭」や「邦子」にこだわるのはそのためである(しかし、「剃刀」「范の犯罪」「児を盗む話」「清兵衛と瓢箪」などは無視されるか、ほんの軽く触れられているに過ぎない)。

中村光夫によれば、「濁った頭」は志賀直哉がキリスト教という思想に接触していたことによって成立した思想小説=虚構小説である。志賀直哉がキリスト教から離れたとき私小説「大津順吉」が書かれる。つまり、「濁った頭」から「大津順吉」への移行は、『風俗小説論』の中で指摘されている『破戒』から『春』への移行と同質である。

なぜこのような移行が起こるのか。それは、『破戒』にしろ「濁った頭」にしろ、完全な非私小説ではないからだ。虚構が存在するという点においては非私小説ではあるが、描き方が主観的にすぎるという点において私小説的である。私小説と非私小説の中間的小説であるから不安定である(もっとも、中間形態が不安定でなければならない理由は不明確だが)。

志賀直哉の虚構小説は出来そこないあり、それ以上のもの(完全な非私小説)にまで進まなかった証拠として扱われる。けれども、中間的であるということは両方向への可能性を秘めていたことを意味するから、少なくとも虚構の存在は重視されねばならない。一般に志賀直哉の変化というのは、「戦う人」から「和解する人」への移行と受け取られているが、中村光夫が重視するのは虚構の有無である。闘いが描かれようが和解が描かれようが、それが私小説である限り本質的な変化とは認められない。私小説は特殊な角度から自己を写す鏡のようなものでしかなく、自己が変われば写された像が変わるのは当然だが、自己を写すという性質が変化するわけではない。志賀直哉の前期は父との葛藤の感情が、後期は和解の感情が映し出されているにすぎない、というわけだ。

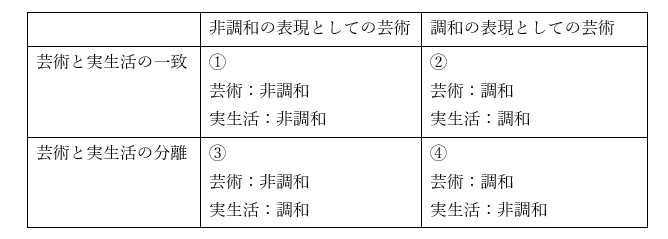

志賀直哉における闘いから和解の変化は、平野謙の言う「私小説の二律背反」との関係で取り上げられる。破滅型私小説の悪循環――実生活における危機が作品に描かれ、それが実生活にはね返り一層危機を増幅させ、増幅された危機がまた作品に取り上げられるという過程(一面では、危機の増幅は作品の価値を高めるので、危機が意識的に作られるようになる)の末に、遂には自らを滅ぼす――から逃れるためには、実生活における危機を回避するか、実生活に危機をもたらす作品を断念しなければならない。しかし、危機のない実生活の反映でしかない作品、あるいは実生活に危機をもたらさぬような内容の作品に芸術的興味の湧くはずがなく、調和的私小説はやがて芸術的枯渇に至る。これが私小説の二律背反である。このジレンマを避けるためには、虚構の採用による芸術と実生活の切り離しが必要である、というのが当時の私小説批判の一つのポイントであった。この関係を図示すれば次のようになる。

①には破滅型私小説、「逃亡奴隷」が属し、②には調和型私小説が属し、③には「仮面紳士」が属する。面白いことに、④のカテゴリーが彼らの視野から脱落している。これは、彼らの中心課題が実生活上の調和にあったことを意味している。破滅型私小説からの脱出は、実生活上の調和においてなされねばならず、それゆえ、②か③への方向しかゆるされなかったわけである。

では、志賀直哉はどうのように理解されていたか。「大津順吉」から『暗夜行路』への移行を中村光夫は次のように考える。「私小説的潮流のなかに生きた私小説家として破格の存在であった彼について考える場合、『大津順吉』以後、『和解』の書かれた大正六年まで、私小説と呼ぶべき作品はほとんどない」ということを理由に、中村光夫は「時任謙作」を書きあぐんでいる時期の志賀直哉をそれ以前・以後とは区別する。「大津順吉」の延長線上にある「時任謙作」が書けないのは、この時期志賀直哉が非私小説的であるからである。もともと本質的に私小説家である志賀直哉が非私小説的であるということは、小説が書けないこと意味する。

私小説「時任謙作」が実生活に及ぼす影響を回避し、しかもなお作家であろうとすれば、虚構小説へと脱皮させるしかない。ところが、「和解」の成立は調和を達成することによって私小説を可能にしてしまった。つまり、中村光夫によれば、『暗夜行路』は調和型私小説であり、そこに虚構はあっても非私小説ではない。図示すれば次のようになる。

しかし、『暗夜行路』は私小説か虚構小説かという問いを設定すれば、たとえ不完全ではあっても、虚構小説であることは間違いない。志賀直哉は私小説も書き、虚構小説も書いたとすればそれで済みそうなものだが、中村光夫は私小説こそ諸悪の根源と信じきっているので、私小説として現れる以外の欠点というものを見出すことができないのである。ところが、『暗夜行路』は私小説ではない。志賀直哉の唯一の長編で代表作であるこの作品が私小説でないとしたら、私小説家として志賀直哉を批判することは馬鹿げている。そこで中村光夫は無理矢理でも『暗夜行路』を私小説に仕立て上げようとする。中村光夫は『暗夜行路』について、思想性の欠如とか、構成の弱さとか、主人公が作者から独立していないとか、社会が描かれていないとか、いろいろ批判するが、それらは小説としての弱点ではあり得ても(だが、本当に弱点だろうか)、私小説であることの証明にはならない。『暗夜行路』には虚構がある、それだけで十分ではないか。

奇妙なことに、中村光夫は、「時任謙作」は私小説として完成しなかったから「大津順吉」よりマシであり、「和解」以前だから『暗夜行路』よりマシである(ただし、『暗夜行路』前篇は「時任謙作」を受け継いだから後篇よりはマシである)と言う。

しかし大切なのは、ここで表現の成否を二の次にして考へれば、彼が青春の醜さをその熱狂でおし切った「大津順吉」の続篇をかうして書きあぐんでゐることは、彼の生活意識に、この「未熟な同人雑誌小説」の延長では蔽ひきれぬ幅と深みができたのを意味するといふことです。

同時に彼がこのテーマの切実さのゆゑに、かへって完成の見込みがつかぬ長編に、数年にわたって手を加えつづけたことは、このモチイフと技巧が喰ひちがった不幸な作品を、内部に矛盾を孕んだまま、作者と一緒に成長させたので、未完であるゆゑに、作者とその血のつながりを絶たれなかったこの長編は、彼の生活の個性を形造る秘密、自意識の生きた鏡であり、結局、彼の前半生を通じての最大の作品であったのです。

私小説的でない作者を表現した私小説であるがゆえに――それはむろん矛盾しているから実現しないゆえに、「時任謙作」は持ち上げられるのである。注意すべきは、中村光夫によれば、「時任謙作」の時期に「城の崎にて」体験も含まれることだ。「城の崎にて」体験の帰結(「時任謙作」)と、「和解」体験の帰結(『暗夜行路』)は二重の意味において異質である。それゆえ、「城の崎にて」と「和解」は断絶させられている。しかし、「和解」は原因ではなく結果として考えることもでき、「城の崎にて」の延長に位置させることも可能である。「和解」が突然もたらされ、それが変化の原因となったと考えるより、徐々の変化(その一つの表れが「城の崎にて」体験)の帰結として「和解」が成ったと考える方が妥当ではないだろうか。

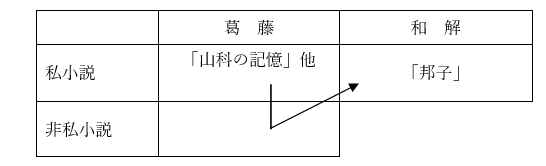

中村光夫によれば、「山科の記憶」事件とその経過は、「大津順吉」から「和解」を経て『暗夜行路』に至る過程と等しい。「邦子」は「詫状」であり、「第二の『和解』」であり、虚構小説であっても主観的であり、要するに『暗夜行路』同様、非私小説への方向が調和型私小説に屈折した作品とされる。図示すれば次のようになる。

しかしながら、「邦子」が書かれたのが、『暗夜行路』が書かれたのと同じ必然性によるものとは、中村光夫の理論にのっとっても、言えない。「時任謙作」とは異なって、「山科の記憶」その他の作品は書き上げられている。また、「邦子」を調和型私小説として扱うのは無理があるだろう。中村光夫はその点を説明して「『邦子』は『細君の自殺』といふ極端な状況を描きながら、これに似た題材を扱った谷崎の作品とは反対に、作者の実生活における家庭のたてなほしを目ざした」と言うが、「邦子」という作品がそんな力を持つとは(あるいは持たそうとは)志賀直哉が思うはずがない。「家庭のたてなほし」は彼の断念によってのみなされるのであり、彼の断念が「邦子」という作品を書かねば確立しないなどということはない。現実とは逆の、破局にまで至るという内容は、「濁った頭」や「児を盗む話」にも見られ、決して「邦子」だけの特徴ではない。

中村光夫は「山科の記憶」事件における妻への志賀直哉の対応について、「彼の半生を通じて行為の規律となってきた『思想』が、はじめてそれと矛盾する現実との試練にあった」という想定をしている。そして、「青年期には狷介な孤独の形式であった異性の『気持』に対する警戒心が、そのまま自己の生活保全の本能を彼自身の眼に合理化する論理に変化した」とか、「ただ當時と違ふのは、そこにはもはや倫理をもとめるあがきはなく、ただ安定した生活を守るための衛生学しかない」と説明する。

しかし、作品に現れた限りでの志賀直哉の態度がそれほど変わっているとは思えない。確かに彼は好悪の感情が激しく、それを隠そうともしないが、その感情にいつまでもこだわったり、無反省に押し通したりすることは少ないと言える。無関係な人々に対しては無関係なゆえに一時的感情のままに応対するが、親しい者には異なった態度を示している。たとえば、「或る朝」や「鵠沼行」において、たわいもないことで機嫌を悪くした主人公は、いったんは衝突するが、すぐ後悔する。

新太郎は急に可笑しくなった。旅行もやめだと思った。彼は笑ひながら、其処に苦茶々々にしてあった小夜着を取り上げてたたんだ。敷蒲団も。それから祖母のもたたんでゐると彼には可笑しい中に何だか泣きたいやうな気持が起って来た。涙が自然に出て来た。物が見えなくなった。それがポロポロ頬へ落ちて来た。彼は見えない儘に押入れを開けて祖母のも自分のも無闇に押し込んだ。間もなく涙は止まった。彼は胸のすがすがしさを感じた。(「或る朝」)

彼は皆の博覧会行きを頭から反対したのは自分の我儘からではないと思ってゐた。然しその仕方は少し酷かったと考へた。毎日々々勝手に遊び廻ってゐる自分が皆の楽しみにしてゐたたまの外出にああ云ふ調子で物を云った事は少し心にひけて居た。彼は出来るだけ今日を、皆にとって愉快なものにしたいと思った。(「鵠沼行」)

このように書き、またたぶんこのようであった志賀直哉が、「山科の記憶」事件でとった態度は、何ら特異とするところではないだろう。それゆえ、中村光夫が次のように言うのはまさに大げさなのである。

「実に貴方は自分本位な方ね。」と「晩秋」の主人公は妻に云はれて、「実際、理窟に合はないよ。一種の暴君で自分でも不愉快なんだ。」と答へますが、これは、それまでまったく自分だけの世界にとぢこめられて来た彼の思考の「理窟」のなかに、妻といふ他人がはっきり入りこんだことを彼自身が正直にみとめた興味ある言葉です。

むろん、志賀直哉の態度は家父長的であるかもしれない。自分より弱い者を庇護するという形での優しさにすぎないと言えるかもしれない。しかし、弱者を強者なみに扱うということが「合理的」であるなら、そんなものは願い下げにしてもらいたい。子どもや年寄は実際に弱者である。そして、現在の家族制度ではたぶん妻も。そういうときに、強者である者(若者、親、夫)が強者としての優しさを示す以外に、どんな道が残されているだろう。

中村光夫の立論の強引さは、志賀直哉に非私小説を認めようとしないところから由来する。けれども、「剃刀」「濁った頭」「范の犯罪」「児を盗む話」「清兵衛と瓢箪」「雨蛙」「邦子」そして『暗夜行路』などの作品系列を見ると、この作家が虚構小説家でもあるというのは自明のことではないだろうか。経験を土台にしながら、そこに自分の考えを注ぎ込むことによって物語を構成するという特徴は見られるが、直接の体験ではなくとも、伝聞、見聞、あるいは全くの虚構によってもそのことは可能であった(「邦子」以後にも「いたずら」のような作品がある)。

中村光夫は志賀直哉が「邦子」以後小説と言える作品を書いていないことを、「成熟がたんに青春の喪失を意味した作家の悲劇」と意味づけ、志賀直哉の文学を青春の文学として貶価する。青春の文学から成熟の文学への移行は、主観的な作品から客観的な作品への移行のことだろう。志賀直哉は遂に客観的な作品(そしてそれが真の虚構小説である)を書かなかったということだろう。

青春の文学であれ、主観的な文学であれ、それが作品の評価に常に否定的に働かねばならない理由はないと私は思うのだが。

6

戦後の志賀直哉貶価には、既存の古い体制に対する反逆という面があったのは間違いないだろう。それを担ったのは新興勢力としての若者であったが、敗戦という価値転倒により多くの人を巻き込んだ。志賀直哉は旧勢力の頂点にあるとみなされ、神格化された彼の権威を否定することが、この反乱の遂行において最も効果的だった。そして、革命家は新たな権威という地位を獲得したのである。

革命の成果は、いずれまた、新たな革命によって置きかえられるのが定めだ。ところが、それはきちんと反駁されることもなくただ忘れ去られるにまかされ、しかしながら完全に消え去ることなく、起源も効能も不明なまま、マナーなようなものとして、それだけにタチの悪いものとして残されている。

むろん、この反乱は文学理念の変革をも目指していた。反リアリズムの風潮という背景があった。それ以来、想像力、非合理性、夢などと文学の関連についてあきるほど述べられてきたが、それらの論議にとって格好の対象であるはずの志賀直哉は、私小説家であるというレッテル付与によって片付けられてきた。

では、改めて識別を行うべきなのだろうか(既述のように、高橋英夫や饗庭孝男などによる見直しがある)。だが、そのような角度からの志賀直哉の見直しがさほど意義のあるものとは思えない。文学作品は文学理念が変わる度に棄てられたり取り上げられたりするだけのものではないだろう。もし、文学作品が文学理念に還元されてしまうものなら、はやりすたりが全てだということになってしまう。作品の中に、あらかじめ見出そうとしていたものを見つけたり、あるいは見つけなかったり(つまりは無いものを見つけたり)することが、作品の理解に役立つだろうか。作品をほめあげたりけなしたりするには確かに役立つにちがいないだろうが。

とはいえ、我々だけが正しい認識を持ちうるのだと主張するつもりはない。我々には我々の限界があるであろう。我々には先行者とは違った可能性が開けているとしても、我々だけが時代を越えるというわけにはいかないのだから。我々にも見えるものと見えないものがあるのだろうから。ただ、そのような相対論は決して我々の立場を危うくするものではないと心得ていれば、先行者への批判は可能であるのだ。