桐島はなぜ部活をやめたのか

1

朝井リョウの『桐島、部活やめるってよ』を初めて知ったのは、ラジオで感想だか書評めいたものを聞いたときである。面白い題名だなとは思ったが読むまでには至らなかった。その後、映画化されたものと原作とを比較した批評をネットで読んで、興味を持った。原作は同世代の若者に受け入れられているけれども、映画はもっと上の世代の共感を呼ぶように作られている、とネットの批評者は主張していた。原作を読まず映画も見ていない段階での勝手な想像として、たぶんある意味で残酷な側面もある原作の現代学校風俗描写に、映画製作者は友情とか思いやりとかというウェットな要素をつけ加えたのではないかと思った。

で、『桐島、部活やめるってよ』を読んでみたら、私の想像は外れた。原作自体がウェットなのである。文庫本で付加された「東原かすみ~14歳」ではそれが一そうはっきりしている。いじめ問題的なテーマを撲滅キャンペーンのような形で扱った作品で、「正義の味方、かすみ」なのである。

まあ、ドライとかウェットというような切り口は見当違いなのかもしれない。それでも、原作と映画から受けるものの違いが、この作品と、それを生み出し取り囲んでいる社会の理解に何かの手がかりを与えてくれそうだ。

2

ところで、『桐島、部活やめるってよ』は学園ものに属するだろう。子供たちが強制的に学校に集められるようになって以来、学園ものというジャンルは綿々と続いている。何といっても、子供たちにとって、家庭を除けば、学校は唯一と言ってもいい世界なのだから。『ハリー・ポッター』だって最初は学園ものだった(シリーズになってからその要素は減っていったが)。私にとっての学園ものの最高峰は、いささか古めかしいかもしれないが、『飛ぶ教室』(ケストナー、1933年)である。このジャンルのものをそれほど読んだり見たりしてはいないので大したことは言えないが、友情、意地悪な奴、勇気、貧困(親の格差の反映)、理解してくれる先生と無理解な先生、異性への憧れなどが主要な要素だろうか。登場人物たちのひたむきさ(虚偽や妥協の拒否)が肯定的に描かれ、その基底には希望が想定されている。

『桐島、部活やめるってよ』にもこれらの要素はある。その意味では、このジャンルに期待される範囲の中に留まっているようである。もしこの作品に他の学園ものと区別させる特別なものがあるとすれば、それは何だろうか。最初私は、こういう要素の軽視、すなわち、青春の熱さとされるものに対する辟易、覚めた視線、自己満足へのためらいなき肯定といったようなことを予想していた。それはアンチテーゼとして青春の中にさえいつの時代でも見られるものなのだが(青春を越せばそれが主流となる)、青春の本質もやはりそうなのだと、激することなく、さめたという意識もなく、普通に言いきれるのが現代であるかもしれないからだ。しかし、この作品はそういう見方を表現したものではなかった。むしろ、学園ものの形式を踏襲しつつ、それに現代の風俗をまとわらせて描いている。

学園ものというのは、学校教育が社会から期待されている機能とは別のところで成立している現象を拠り所にしているのだ。それは子供たちを一か所に集めるという物理的な必要性(この制約はいずれインターネットによって解消されるかもしれない)から派生したものであり、いわば余計な夾雑物にすぎない。しかし、実はこのインフォーマルな経験こそが、子供にとっては学校生活の実体をなしている。子供たちはそこで自分たちの世界を形成する。学校というものがなかったならば、青春と呼ばれるものに込められた情感はもっと希薄なものであったかもしれない。同世代の人間が集まってその時期を共にすることが、純粋培養のような濃縮をもたらすのだ。だから、学校がある限り学園ものの系譜は絶えないだろう。とはいえ、学園ものの具体的な描かれ方が時代によって変わってくるのも当然である。学校生活は孤立したものではなく、様々なネットワークの一つの結節点といったものであるから、社会の他の部分との相互作用によって、その時代独自の様相を持つ。それを私は風俗と呼ぶ。

では、『桐島、部活やめるってよ』に見られる風俗とは何か。それは価値観の揺らぎだと思う。表面的なことこそが有効であり、奥に隠された真実の力などというものは虚妄であるという認識の優勢。重要なのは容姿であり、社交であり、能力の顕示である。それに伴って一般教養は専門オタクに転化せざるを得なくなる。にもかかわらず、学園ものの要素は棄てられていないのである。

3

さて、『桐島、部活やめるってよ』の内容を概観しておこう。ある「ド田舎高校」での学校生活を、五人の生徒のモノローグを連ねて描いている。最初に菊池宏樹による短い導入部で、バレー部のキャプテンであった桐島が部活をやめることが知らされる(菊池宏樹にはもう一度最後にもっと長いモノローグがある)。二番目が、桐島がやめたためにレギュラーになれた小泉風助である。彼は桐島がいなくなったことでひき起こされた複雑な気持ちを整理しようと悩む。三番目は沢島亜矢。彼女はブラスバンド部の部長である。桐島や菊池のグループの一人である竜汰に惹かれているが、そのことを誰にも知られないように隠している。四番目は映画部の前田涼也。映画オタクで運動が不得意。中学の頃親しかったかすみが気になるが、彼女はもはや手の届かない存在になったと感じている。彼等の作った映画が高校生映画コンクールで特別賞を得て、また新しい映画を作ろうとしている。五番目が宮部実果。ソフトボール部に属している。彼女の義理の母親は交通事故で夫と実の娘が死んだことで精神に変調をきたしている。彼女は母親との関係を何とかしたいと悩んでいる。六番目が再び菊池宏樹。彼は野球部員だが、練習にも試合にも参加しなくなっている。キャプテンから復帰の誘いかけがあるが、何となくその気にならない。一方で、キャプテンや前田涼太たち映画部員のひたむきさに心打たれるものがあって、自分の現状を何とかせねばとも思っている。

桐島は結局登場しないし、彼が部活をやめたことで大きな影響を受けたのは小泉風助と菊池宏樹だけなのである。最初の意図では作者は個々のモノローグ(エピソード)を貫いていく「しん」として桐島を使おうとしたのだろう。そのことによって桐島の気持ちや考えをも明らかにしていくつもりだったのかもしれない。そうはならなくて、その代わりでもないのだろうが、しばしば言及されるのが、彼等の間の「上」と「下」の違い、いわゆるスクールカーストである。

「なんで高校のクラスって、こんなにもわかりやすく人間が階層化されるんだろう。男子のトップグループ、女子のトップグループ、あとまあそれ以外。ぱっと見て、一瞬でわかってしまう。だってそういう子達って、なんだか制服の着方から持ち物から字の形やら歩き方やら喋り方やら、全部が違う気がする。」(沢島亜矢)

「高校って、生徒がランク付けされる。なぜか、それは全員の意見が一致する。英語とか国語ではわけわかんない答えを連発するヤツでも、ランク付けだけは間違わない。大きく分けると目立つ人と目立たない人。運動部と文化部。/上か下か。」(前田涼也)

「高校生活を送る上で女子にとって必要なものって、まず最低限は外見だ。その点私はラッキーだったな、なんて自分で思う。細い一重で太り気味で髪の毛脂っぽかったりしたら、それだけで友達できないって、どんなに中身が面白いヤツでもさ。」(宮部実果)

むろんこれは作者の技巧上の表現である。意見でもないかもしれない。だが、作者が言うほど明確さはないかもしれないが、そういう認識が高校生にはあり、それを取り上げれば彼等の心情を描くのに効果的であると作者は考えたのだろう。

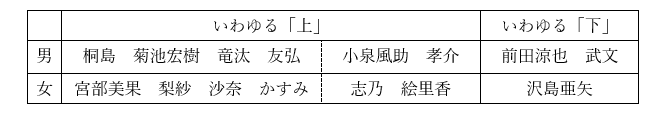

詳しく検討する前に、この作品の中のいわゆるスクールカーストの構造を見ておこう。「上」の部類には、男性では桐島、菊池宏樹、竜汰、友弘、小泉風助、孝介など、女性では宮部美果、梨沙、沙奈、かすみ、志乃、絵理香などが含まれる。桐島、菊池、竜汰、友弘は一つのグループを作っており、同じように美果、梨沙、沙奈、かすみが一つのグループである。志乃は沢島亜矢がいつも一緒に行動する相手であり、絵理香は宮部実果のソフトボール部仲間である。桐島と梨沙、菊池と沙奈、孝介と美果は付き合っている。竜汰と絵里香にも相手がいるようなのだが、作品には出てこない。「下」はその他大勢なのだが、代表として、男子は前田涼也と彼の映画部仲間の武文、女子は沢島亜矢をあげておく。分かりやすいように図示してみる。

4

桐島について一番気にしているのは菊池宏樹と小泉風助であり、彼等の推測から桐島の心情がうかがえそうなのである。つまり、なぜ桐島が部活をやめたのかの理由。

風助にとっては、桐島は彼がレギュラーになるのに障害となっている存在であったので、彼が抜けたことを喜ぶ気持ちがある。しかし、風助はそういう自分の感情を恥じて、隠そうとする。桐島よりもリベロの役をうまくこなせる自信はあったのだが、実際の試合では思うようにいかず、桐島の実力を思い知らされる。桐島がやめてしまった(まだはっきり決まってはいないが)理由は、キャプテンとして厳しすぎたために他の部員との間に溝ができてしまったことだと風助は考えている。

「桐島はやっぱりうまいし、小学校からバレーをやっていたらしいし、ていうかなによりキャプテンだし、リーダーシップあるし、誰にだってアドバイスできるし、一番チームを見ているし、きついことをきつい言葉でたくさん言うけれど、それはもちろんチームのためで勝利のためでメンバーをまとめるためであって、/みんなわかっていた。みんなそれをわかっていて、/桐島だけ、ぽかんと、浮かんだ」。

桐島の抜けたことで戦力は落ち、自分たちではそれをカバーしきれないことを風助は悟る。しかし、風助は桐島の立場に立つことで、桐島がいない間の穴を埋めるという気持ちにようやく落ち着き、桐島との一体感を取り戻す。

風助のモノローグには自身が上か下かと意識しているような内容はないが、前田涼也からは上に属していると見られている。風助自身はレギュラー入りという彼の幸運を「ついにって感じやな」と素直に受け止めることができる副キャプテンの孝介に自分との違いを感じる。「孝介の声には、べっとりとした嫌な感情なんてまるでないように感じられる。他意がないということがわかる。そこがコイツの良いところであり、残酷なところでもある。どうしてだろう。俺とコイツは何が違うんだろう」。こういう自省癖のないことが同じ「上」であっても彼等を分かつ一つのメルクマールとなっていることが作品の後半で分かってくる。

菊池宏樹のモノローグの中にも、「なんかやっぱり孝介とかうまくいってなかったらしーぜ!キャプテンやし、嫌われ役になってしまったぽいな!」「あいつけっこうアツくなるところあるでな、そりが合わんかったんかもしれん」という竜汰との会話がある。

菊池は努力せずともなんでもこなせる運動能力があり、野球部の重要な一員だったが、何となく部活に参加しなくなっている。そういう自分のいいかげんさ、何ごとにも熱中できない無気力さに焦りを感じている。悩んだ末に、菊池は「大丈夫、お前はやり直せるよ。と、桐島に言ってやろう。お前は俺と違って、本気で立ち向かえるものに今まで立ち向かってきたんだから、そんなちっさなことで手放してまったらもったいない、って、言ってやろう」と決心する。そして彼も部活に復帰するであろうことが示唆されている。

桐島に関しては、ちょっとスポコンじみた内容で、「上」も「下」も関係ないのではないかと思わせられる。そういう観点から見ると、モノローグを発する五人は部活組であり、彼等と対照をなすのが帰宅組なのだ。高校生活における部活の意義といった内容ともとれるのである。しかし、部活には先輩後輩という上下関係、技能の巧拙という序列(その二つは相互に重なり合って、複雑化している)が存在する。だから部活万歳というわけにもいかないだろう。風助のモノローグにはその辺りの問題が出ている。部活という既存体制に帰宅組が挑戦するという構図も可能なわけだ。放課後をバスケットのゴールで遊ぶ竜汰や友弘にそんな意識はないだろうけど(後述する映画の中の彼等にはそういう気配がある)。

5

沢島亜矢は竜汰が好きであるが、自分の容貌に自信がないため、放課後彼が仲間とバスケットのゴールにボールを入れる遊びをしているのを、練習中の音楽室から眺めるのを習慣にしているだけである。竜汰たちはいつもそのようにして桐島が部活を終わるのを待っていた。その亜矢の秘密を部員の詩織には見抜かれているようだ。亜矢は詩織をかわいいけれど思慮深くはないと見ていたので、その洞察の鋭さに驚く(亜矢は見てくれのよさと内面の深さは相反すると思っているようだ)。亜矢と親しいのは志乃だが、二人の関係を亜矢は「目立つ風貌をしていて、制服だってかわいく着こなして、ああいう男子達とも気軽に喋る志乃がなんで私と行動してるかって、志乃がもといたトップグループの女子にはじかれたから、ただそれだけのことだ」と割り切っている。亜矢は志乃の知性を疑っているが、人間関係という「硝子細工」が壊れてしまわないようにホンネを隠している。志乃も竜汰に興味があって(亜矢はむろん志乃に竜汰への思いを隠している)、交際を申し込もうとするが、既に恋人がいることを告げられ、そのことを亜矢に言う。亜矢は失恋したと感じる。

亜矢のモノローグには、「上」と「下」の関係と並行して、外面性と内面性の対立の意識がある。亜矢が竜汰への恋心を抱き続けていたのは、ひょっとしたら竜太が、外面だけでは分からない彼女の真価を認めてくれるのではないかというわずかな期待があったからだろう。

上下についての言及が一番多いのは前田涼也のモノローグである。それは彼が中学生のときには「上」に相当する位置にいたことと関連しているのかもしれない。また、中学生のときは、映画という共通の趣味でかすみと親しくしていたが、いまは彼女は近づき難い存在、「上」の女子になってしまっていることも影響しているのだろう。

映画部であることがダサいと見られ、特別賞を取って校内表彰された映画の題がダサいと笑われ、体育の時間のサッカーで仲間の武文が空蹴りをしたことを「凄まじかったよねダサさ」と女子に嘲られ、序列では最低の部類だと涼也は常に意識させられている。しかし、「僕らには心から好きなものがある。それを語り合うときには、かっこいい制服の着方だって体育のサッカーだって女子のバカにした笑い声だって全て消えて、世界が色を持つ」と涼也は自分を鼓舞する。実際映画製作に関わっているときには「血液も汗も何もかも、体内に流れている血液がふつふつと沸騰してくるように興奮し」、「どんなことでも映像で伝えられる気がする」のだ。そして、「今僕が見ること、聴くことのできる全てが、それぞれの目標に向かって生きているように思えた。それはとても美しいことだった」と世界を肯定するのである。

いとも簡単に上下の意識をひっくり返すことができるのだ。外面という序列の基準に対して、涼也は価値の多様性で対抗していると言えよう。けれどもそれが可能なのは「上」の薄っぺらさのせいかもしれない。購買のレジで涼也と武文の後方に並んでいた梨沙と沙奈が、涼也たちがいるのを知らずに映画部のダサさを口に出して涼也たちを落ち込ませていたとき、たぶん涼也たちに気づいたかすみが「いいじゃん、私映画好きだよ」とかばってくれる。かすみは梨沙・沙奈の軽薄性を露わにする。梨沙・沙奈によって体現された「上」は単なる見かけの、外面性だけの優位であり、それだけのものでしかないことを。

外面性が見かけだけのものであり、それだけの機能しか果たしていないとしたら、大した脅威ではない。しかし、興味深いのは、この作品での男女関係というのは、「上」の男女の間、あるいは、片思いとしての「下」と「上」の間にあって、「下」どうしは扱われていないことだ。それは思春期の特徴であるかもしれない。美形の異性に憧れる気持ちは強く、レベルを下げて自分に合った相手を見つけるという妥協は恋愛としては「不純」なことと見られるほどなのだ。外面性というのは恋愛において大きな要素であり、思春期には決定的ともいえるのである。涼也にしても、かすみが美しいから憧れているのである。

涼也は梨沙・沙奈を美形とは認めていても、彼女らに惹かれているわけではない。だから、彼女らから見下されていること、つまり交際の対象として見られていないことは気にならない。しかし、かすみに対しては違う。彼女が「上」であり、自分が「下」であることは、意識せざるを得ない。それでも彼がかすみに執着するのは、映画が好きという共通の価値観によって、以前にはあったつながりを回復できると思っているからだ。つまり、涼也も外面からは分からない内面の自分の価値をかすみが認めてくれることを期待しているのである。

6

小泉風助は上下についてほとんど意識していないし、沢田亜矢と前田涼也は「下」の立場だったから、「上」については宮部実果と菊池宏樹が述べてくれるはずである。読者は彼等の毒に警戒心を持ちながらそう期待する。

宮部実果のモノローグは「上」に属することの幸運さを述べることから始まっていて、挑発的であることを予期させる。「上」とはもちろん外面の優位なのだ。「上」仲間の梨沙を見ながら実果は思う。「高校生って不平等だ。たぶん人間的に梨沙より魅力的な人なんて、クラスにたくさんいる。だけど外見が魅力的じゃないから、みんな梨沙に負けるんだ」。恋人の孝介についても「まあイケメンだし、目立つし、何も考えていないようなアホっぽさが男子高校生ぽくて、そこが好き」なのだ。

しかし、徐々に実果は梨沙や沙奈とは違うこと分かってくる。「テレビをつけると、いつもと変わらない、悩みを感じさせないバラエティ番組。こういう番組を見ていると、梨沙とかって、こうやって生きていけるなきっと、と思う。アイドルとかモデルとかさ、かわいく笑っていればそれでいいように見える感じの」という辛辣な見方をするのだ。「上」グループでいるにこしたことはないが、「だけど、時々、なぜだか無性に、どんな子でもいいからたったひとりだけの親友が欲しいと思うときがある。笑いたくないときに笑わなくてもいいような、思ってもないことを言わなくてもいいような、そんな当り前のことを普通にできる親友が欲しいと思うときがある」。これは沢島亜矢が志乃との関係を「硝子細工」と思っているのと同じである。実果は男子と女子の違いもあると思っている。男子は「思ったとおりそのままに生きている」が、女子は「なんでもかんでも計算しちゃう」から。だが、これは実果の誤解だろう。風助が孝介に感じている「外部と内部の等質性」のようなもの、もっといえば「内部の欠如」を、実果は梨沙・沙奈に見ているのだ。

実果は家庭では奇妙な立場に置かれている。彼女の母親は彼女を産んで死んだので、父親は子連れの女性と再婚した。彼女の義姉となったカオリは容貌も能力も彼女に優っていた。ところが、父親とカオリは交通事故で死亡し、残された義母は精神に異常をきたしてしまい、実果をカオリと呼ぶようになる。これは作者が想定しているほど異常なことではないかもしれない。カオリは彼女の実の子だったのだから。もし、実果とカオリが二人とも母親の実の子で、死んだ優秀なカオリを忘れられず母親が実果をカオリとよぶならば、実果の悩みは大きかったろう。だから、実果にとってさほど大したことではないと思われるのだが、カオリへの対抗心もあって、母親に実果として認めてもらいたがっている。結局、母親が父や実果のことを忘れていないことが分かって、彼女は母親に寄り添っていこうとけなげな決心をする。

この点について言えば、宮部実果を親子関係の葛藤の中に入れてしまったのは作者の失敗ではないだろうか。同世代集団の中の純粋力学(家庭の制約を度外視した純粋感情)という枠を外れてしまえば、この小説の世界を破綻させかねないように思う。

菊池宏樹のモノローグも最初は「上」に属する彼の状態が述べられている。「なんにも成し遂げられなくたって別にいい。たぶん、俺はうまくやっていける。騒ぐのが好きなお洒落で目立つ友達に囲まれて、クラスでも一番『上』のグループにいて、運動も全部それなりにできるし、後輩からはかっこいーなんて騒がれてるし、彼女の沙奈だってそれなりにかわいい。そういうことはこれからも続くんだと思う」。そして他の生徒たちを冷やかな目で見ている。「校庭ではなんやかんや言いながらボールを追いかけたりラケットを振り回したりしている生徒がたくさんいて、俺は全員まとめて馬鹿だなあと思うときがある。別にそれで食っていくわけじゃないんやし、別に全国大会に行けるわけでもないんやし、友達なんてクラスの奴らで十分やし、何が楽しくて毎日夜まで汗かいとるんやろ、なんて思う」。

しかし、彼はそういう自分の現状や、「上」仲間の価値観に満足しているわけではない。「ダサいかダサくないかでとりあえず人をふるいにかけて、ランク付けして、目立ったモン勝ちで、そういうふうにしか考えられないんだろう」と沙奈のことを批判しながら、「だけどお前だってそうだろうが」と自省してしまうのだ。前田涼也たち「下」のぶざまさを憐れみながら、彼等に映画にかける情熱があるのをうらやむ気持ちがある。彼自身は野球部の活動に参加しなくなったが、完全に縁を断つまでには思いきれていない。彼よりも技能が劣るキャプテンが部活にこだわっている姿も気になる。「はじめからサボるつもりなら、こんな重くて大きなカバンで学校に来ない。馬鹿みたいに道具だって毎日ちゃんと持ってきて、だけどサボることで誤魔化していた。/一番怖かった。/本気でやって、何もできない自分を知ることが」。

結局彼も部活に熱中する生徒の顔のかがやきを見て、「自分がやりたいことを全力でやっているときは、たぶん、誰でも、こんな顔をしているのだろう」と簡単に転向してしまう。そして、両親が外出した留守の家でいつものようにセックスしようと誘いかけた沙奈が待っている校門に背を向けて、そういう自分から脱け出すように、歩いて行く。

このように、「上」に属するとされる宮部美果と菊池宏樹のモノローグは、とちらも「上」の慢心とはかけ離れた内容である。つまり、「下」のみじめさは描かれているのだが、「上」の残酷さは、心情としては表現されていないのだ。むしろ、「上」であるように見られていながら、実は不安を抱いていて、ある意味「下」への迎合的な描き方なのである。つまり、宮部美果と菊池宏樹のモノローグは自省的なのである。

私にしてみれば期待外れだった。「上」の連中が堂々と自分の優位さを誇り、それを自分ために利用することに何の引け目も感じていない姿が描かれているのだろうと予想したからだ。もちろん、そういう内容は反発を引き起こすだろうが。

それにしても、作者はなぜ菊池宏樹をこんなにも自省的人間にしてしまったのか。交際している沙奈について「俺の彼女はかわいい。確かにかわいい。だけどたぶん、それだけだ」とか、「だけど俺は、本当にたまに、だけど強烈に、沙奈をかわいそうだと思う。(中略)沙奈はきっと、これからもずっとああいう価値観で生きていくんだろう」とか、「そういう女だっていうのはわかっている。薄っぺらいんだ」などと見下げたように言っている(それが作者の本音でもあるようだ)が、それがどうしたというのだろう。そういう彼女が勝者であり、その彼女と付き合っている自分も勝者であると確信できる菊池であってもいいではないか。将来についても、適当な大学へ進学し、社会へ出ても同じような生き方でうまくやっていけるという見通しだけで菊池には十分なのに。「悩める菊池」にしてしまったことが残念でならない。だが、私の期待したように描かれていたら、この小説は単なる学園ものではなくなっていただろう。

7

作者は外面性(見てくれ)による上下の基準への対抗軸として、内面性という評価を持ち出しているようだ。上っ面だけで中身のない人間と、内省によって深みに到達できる人間。内省は知性に裏打ちされているので、知的であるかどうかが判断の材料となる。この基準を適用すれば、「上」のなかでも、桐島・菊池と竜汰・友弘、また美果・かすみと梨沙・沙奈を分けることができよう。菊池の言い方を借りるなら、後者は「アホの星からきたエイリアン」なのである(「かなりの進学校」にもいるのだろうか、こういうのが)。竜汰・友弘や梨沙・沙奈は、私からみれば、コンビニの前で座り込んでゴミをまき散らしながら飲食をしている連中と変わらない。そういう連中は、学校の中でいかに幅をきかせていようと、大人社会での選抜でふるい落とされる連中だ。

いや、学校の中で幅をきかせているとも言えないだろう。確かに、容貌、運動能力、社交能力は、若者の中でも大きな力を発揮する。世俗的な考慮が屈折・偏光・遮断される学校という環境では大きな要素となる。しかし、学校は知的能力を露わにする場でもあるのだ。むしろそれが過大に評価される場と言っていい。容貌、運動能力、社交能力で劣っていても、知的能力がそれらの弱点をカバーしてくれるのだ。知的能力の不足が、学校からコンビニへの排除の原因となっているかもしれないのだ。

そしてむろん、親の地位や財産も大きな影響を持っている。ただし、その影響は隠されていて、純粋な個人の能力という虚構を成り立たせているのが学校なのだ。そういう虚構の中で、資質と努力の関係の謎に悩まされつつ、彼等独自の評価と序列を形成させているのが、学校生活なのだ。もちろん、評価にはその他いろいろな要素もある。思いやりとか優しさとか、正義感とか道徳性とか、ガッツだとか諦めない気力だとか、趣味とか知識とか、諸々。作者が想定している知性は学力によってのみ表現されるものではなく、そういう要素をも含めたいわば賢明さのようなものであろう。外面性にそのような内面性を対抗させるのは従来からのやり方である。私たちはホンネでは外面性の強力さを悟っていながら、タテマエでは内面性を重視する。

だから、ときにはホンネとしての外面性の強調は起こる。作者は外面性の効果を過度に感じていたのかもしれないし、文学的技巧として誇張したのかもしれない。しかし、わざわざ作者がそれを取り上げたのは理由があるように私には思える。

私がこの作品を読む前に期待(ただし、この言葉から望ましさを引いた概念として)していたのは、容貌や運動能力や社交能力などの外面的な資質によって、学校でも世間でもうまくやっていけることを主張しているのではないかということだった。そういう時代に日本はなったのではないかということ。刻苦勉励ではなく、知的能力一辺倒ではなく、別の才能によっても生き延びることができる社会。実は社会の実態はある程度は常にそうであったのだが、まがりなりにもそれに対する防波堤になっていたタエマエさえにもその傾向が急速に現れつつあること。そういう社会を必ずしも私は望んでいるのではないが、学校という虚構的な世界もその実態に合うように変わってきたことが描かれていることを予期していた。

ところが、違った。そのことで作者を批判するつもりはない。このような作品を書いたことは賞賛する。作者の意図と私の予想が違っただけだ。小説を書くような若者は知的能力に頼りたくなるのは当然だ。容貌、運動能力、社交能力が席巻することを認めることはできなかったろう。そういうものが単純に「上」の条件となろうとしている現実を否定したいという思いを抑制することができなかったのだろう。

ただ、そういう個人的な思いとは別に、上下意識が社会を変えてしまうという危機感もあったのではないか。この作品が「見た目」に象徴される顕示性を強調しているのは、作者は容認するのに抵抗しているとしても、そのことの重視に対する社会的な許容性が増してきていることを感じているからではないだろうか。見えない内面性より、見える外面性。本質よりも効用。高校は世間一般のそういう傾向を先端的かつ極端に表現している場に思えたのではないか。

それは心性を非日本人化することともみなせる。上下意識が正当なものとされるようになると、集団の連帯感が失われてしまう。連帯感こそが私たちを特徴づける美質とされていた。しかし、時代は変わる。集団主義から個人主義という流れが格差をある程度容認する形で進むことを肯定する意見もある。それが世界の流れであり、繁栄の条件であり、日本も追随せねばならないというのだ。作者は逆に、こういう「理不尽」を乗り越える過程に、学園ものの展開の可能性を見出したのではないか。菊池の改心は、孤立の不安から連帯感への移行と解釈することができる。その結果、「みんな頑張っている」という、東日本大震災復興応援メッセージのような内容になって、読者を安心させているのだ。

8

映画『桐島、部活やめるってよ』(監督吉田大八、2012年)を地方の映画館で見た。驚いたことにこの映画のプロデューサーも来ていて、上映終了後に懇談会のようなものがあるとのことだった(それには参加しなかった)。ロードショウはとっくに終わっていて、その時点で上映しているのは地方の少数の映画館だけらしい。小さな部屋だったが入りは三、四分程度で半分も埋まっていない。アベックや親子も来ていた。私の隣に座ったのは映画オタクのような男だった。

さて、小説との比較だが、すべての差異について述べるつもりはない。特に、前田涼也たちの映画製作に関しての違いが大きいが、そのことは省略する。原作はモノローグが並べられているが、映画では同じ場面を違うアングルで繰り返して描き、原作の時系列の重なりを再現している。その違いがどのような効果をもたらしているかについても述べない。

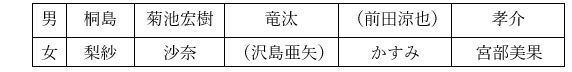

私が指摘したいのは次の点である。まず、宮部美果の親子関係のエピソードが削除されている。そのことによって美果の内面葛藤の種が失われてしまうのだが、映画では代わりに小泉風助への思い入れが設定された。その結果、原作では美果の交際相手だったバレー部副キャプテン(孝介)は、「ゴリラ」とあだ名されるキャラクター(久保)に変えられている。また、原作では男女関係に関しては何も触れられていなかったかすみの交際相手に竜汰が設定されている。そして、沢島亜矢の片思いの相手が竜汰から菊池宏樹に変えられている。分かりやすいようにまとめて図示してみよう。

小説の男女関係(カッコは片思い)

映画の男女関係(カッコは片思い)

このような細かい設定変更が、実は映画と原作小説の違いを現している。というのは、原作での亜矢の竜汰(映画では菊池)に対する、また涼也のかすみに対する片思いが、映画でははっきりした失恋として描かれているのだ。

映画の亜矢は原作よりも積極的であり、バスケットボールをしている菊池を見るためにわざわざ一人で校舎の屋上に登って練習し、また、菊池と沙奈の待ち合わせ場所を知ると、先回りしてそこで練習の振りをする。映画撮影に来た涼也たちと場所の確保のために二度も争うほどである(原作にはないこのやり取りが結構面白い。ユーモアがあるというのも映画と原作の違いだ)。そういう亜矢に気がついた沙奈は、彼女の眼の前で菊池にキスをしてみせる。

涼也は日曜日に映画館でかすみに会って会話し、趣味が共通しているので親しくなれるのではないかと期待する(原作では二人は中学時代に映画という趣味を通じて親しかったことになっているが、映画では中学で同級だっただけになっている)。しかし、次の日に教室で二人きりで親しげにしているかすみと竜汰を目撃してしまう。二人の仲は隠されていたので誰も知らなかった。かすみが映画館にいたのは竜汰とけんかして何となく入ったにすぎなかった。

桐島の不在(映画では学校や塾を欠席し、電話やメールにも反応しない)に対する梨沙の不安と怒りや、実果の風助への肩入れというのも原作にはなかった。つまり、原作にはあった「上」と「下」の意識が映画では薄れ、むしろ恋愛感情が前面に出ているのだ。結局、男が美男を敵視するのは女性が美男に惹かれるからであり、また、男は美女に打ち負かされるのではなく憧れるのだ(女性も同様)。つまり、同性間の嫉妬や羨望は異性を介してであり、異性に対しては嫉妬や羨望ではなく好悪の感情を抱く。モテるからといって同性間では大した影響力を発揮できないだろう。

もちろん、映画にも、「できる奴は何でもできるけど、できない奴は何にもできないってだけの話だろ」という菊池のセリフや、桐島の穴を埋めようとしてなかなか実績が出せない風助の「何とかしようとしてこの程度なんだよ。この程度なんだよ、俺は」というセリフがある。特に実果にはその種のセリフが多い。実果の死んだ姉のことはかすみとの会話の中で出てくるだけだが、バトミントンで県ベスト4になった強豪で、実果は「なかなかあの人みたいになれないよ」とかすみに言う。かすみも結構強いらしく、姉とも比べて、「あるんだね、素質って」と嘆息する。桐島の代わりに試合に出て負けた風助に同情して「でも結局負けるんだよな、どんなに頑張っても」、「分かんないでしょ、かすみにも、この感じは」と負け組めいたことをもらす。

竜汰は桐島が他の部員とうまくいかなかった理由について、彼が「超万能」だったことをあげている(桐島は県選抜のメンバーになっている)。

「下」については、涼也と武文が沙奈たちに馬鹿にされたり、サッカーで無様な姿をさらすことが描かれている。武文はその都度「上」に対する負け惜しみ的な発言をする。

しかし、それらは個別的な事象(あるいは能力一般の話)に留まっていて、原作にある外観の優位というテーマの展開にはなっていない。

原作でも「上」のグループの女性の間に亀裂が見られたが、映画でははっきり二つに分かれている(映画での実果は「上」に属しているとは思っていないようだが)。美果はかすみと同じバトミントン部に属するように変えられて、二人の結びつきが強くされている。そして、かすみと実果の思慮深さと、梨沙と沙奈の軽薄さが対照させられている。実果は「うらやましい、沙奈とか、なんも考えてなくて」と言う。この二組の間の対立は深刻化し、屋上の乱痴気騒ぎの際には、涼也ともめる久保を止めようとした風助のことを「何とめてんだよ、チビ」と沙奈が嘲り、それに反発して沙奈に手を出そうとする美果の機先を制して、かすみが沙奈のほおを打つまでになる。なぜ彼女らが四人でつるむのか分からないくらいだ。

原作では実果はソフトボール部に属していて、同じ部員に絵里香という「上」の女性がいるのだが、映画では二人の関係が(そのままではないが)実果とかすみに移され、絵里香は消されている。また、原作では亜矢には志乃という「上」の友人がいて、竜汰には既に恋人がいることを亜矢に伝えるのだが、映画ではそのエピソードとともに志乃は消されている。結局、映画では「上」の女性が縮小されてしまって、一つのカテゴリーとして成立しづらくなっているのだ。むしろ、梨沙と沙奈が意地悪そうに描かれていて、その特徴づけの方が強くなっている(意地悪な人間は学園ものには必須なのだ)。意地悪さは沙奈に目立つが、梨沙も「出られたんでしょ、試合。やったじゃん、頑張れ」と風助を揶揄し、桐島が自分たちについて何か不満を言っていなかったかという風助の問いには「眼中になかったんじゃない」と嘲る(もっとも、梨沙は桐島に見棄てられた気がしていら立っていたのだが)。

男の「上」については、孝介(久保)と風助が除外され、菊池・竜汰・友弘の三人の中では菊池一人が目立ってしまい、その結果、「上」のまとまりというより、普通の友人グループのように見えている。竜汰がかすみの交際相手に設定されたせいか、彼等のアホさかげんは描かれていない。だから、菊池には「上」への批判的視点の取りようがなくなっている。涼也に「やっぱカッコいいね」といわれて菊池が泣きだす理由がよく分からない。原作と違って、彼が「上」の虚しさについて何も語っていないからだ。桐島に対する菊池の共感も、部活についての菊池の感情がも一つはっきりしないので、伝わりようがない。菊池がなぜ野球部をさぼっているのかがよく分からないのだ。第一、桐島の雲隠れの理由が見当つかない。ちらっと姿を見せて、屋上にみんなを集めるのが目的だったのかと勘ぐってしまいたくなる。

涼也たちの映画製作への情熱や野球部への菊池の複雑な思いも描かれているのだが、中心は恋愛感情なのである。それも美男美女に対するコンプレックスではなく、異性への素直な憧れ、あるいは率直な執念が描かれているのだ。実果の風助に対する感情の描写がかなりの比重で付け加えられたのもそれゆえなのだろう。亜矢と涼也の失恋が部活で癒されたとは思えない。屋上での涼也の怒りも、自分たちの部活を無視され邪魔されたこともあるのだろうけど、かすみへの失恋が原因と解釈することもできよう。そういう意味では、これもやはり青春物語そのものだ。

9

映画を見てから小説を顧みると、二つの表現方法の違いと、それに由来するテーマの制約が分かるように思える。映画では表情、しぐさやセリフでいわゆる「感情の綾」が表現できる。感情というのは言葉を介する必要はなく、外見によってひき起こされ、また、ひき起こされたことが外見で分かる。言葉による説明は余分であり、不正確でもあろう。一方、感情から派生する自省的な思いは言葉が担う。映画ではナレーションという無様な方法でないと表現しにくい。恋愛感情の表面的な(重要性が低いということではない)動きは映画の方が効果的に表現できるが、その感情が自己において持つ意味を探るには言葉による検討が必要となって来る。

もともと映画は外面性のもので、外面的な優劣は前提されており、それに疑問を持つなら映画など見ていられない。一般的にヒロインは美人であり、ヒーローはハンサムなのだ。意地悪な美人が出てきても、ヒロインには負けるのである。外面が内面をも代表しているのだ。このような特性を持ったメディアによって外面性への疑問を扱うのは自己否定するようなものである。

他方、文学にも外面描写の伝統があって、比喩などの技巧が発達してきたが、映像の効果にかなうはずがない。言葉による説明は、表面を超えたものとして、内面的なものに向かう。内面の豊かさこそが優位になるのだ。だから、外面が機能する仕方への興味だけではなく、そもそもなぜそんなものがあるのかという疑問が可能になる。現にそれはある、しかし、あるというそれだけで正当化されていいのだろうか、という疑問。

例えば、美貌は、それを備えるにふさわしい者に与えられているのか。美貌は、頭がいいからとか、善良であるからとか、努力をしたからとかで、与えられるものではない。単に偶然にすぎないのだ(遺伝的要素は無視するとして)。だから、鈍くても、悪たれでも、怠け者でも、美貌であることもある。いやむしろ、天は二物を与えずで、美貌の他には長所のない人間も多い。そういうものになぜ人間は大きな影響を受けるのか。

しかし、頭の良さも、善良さも、努力しうる性向も、偶然に与えられるものであり、それを備えていないことで非難されるということは、美貌でないからといって非難されるのと同じく筋合いのないことである。つまり、性質や性向の集積としての人間存在は、そもそも偶然的なものであり、公平な配分とは程遠いものなのだ。そういう性質や性向の多様性があることは、価値の規準も多様でありうることで、人間の救いとなっている。

青春期の特徴は、その他の期に比べると人間の外観が非常に大きな影響を持つことだ。なぜなら遺伝子の最大の関心は繁殖にあり、青春期というのは繁殖適齢期であるからだ。繁殖戦略では容貌が大きな要素となっている。勝者と敗者がはっきりする。敗者は自分が敗者であることを意識せざるを得ない。

一方で人間社会は単に繁殖だけに価値を置いているのではない。だから、容貌だけでの一方的な敗者とならずにすむのだ。そこで、人間存在としての敗者ではないのに、容貌においては敗者となることに、いわば認知的不協和の状態に陥ってしまう。あるいは、教育による虚構(「人間みな平等」)と現実との違いに直面するのかもしれない。そういう状況を解釈しようとする努力の一つとして文学的営為があるのだろう。青春とは、自分が何者なのか、他者からはどう評価されるのか、その評価を自分はどう受け止めるのかといった、スモールグループを越えたルールについて適応していく過程なのだ。

容貌、知能、運動能力、社交能力などが偶然的に与えられるものとして、それらの優位性を兼ね備えた個体が、数は少ないであろうが、存在する。一方で、それらについて劣った個体も、数は少なくても、存在するだろう。その他は広いバラツキの中に、それぞれの位置を与えられている。自分がどこに位置するか、その位置づけによってどのような社会的な地位が獲得できるのか、不安な見通しの中で青春は彷徨する。

10

子供時代は待機という意味での猶予期間でもあり、同世代の者が、大人の支配から少し逃れて、自分たちだけで結びつくことができるときでもある。そこで彼等自身の規範(「よい子」とは異なる規範)が形成される。彼等の規範は、大人としての成熟を欠くので、純粋であり、露骨であるように見える。しかし、その特殊性はスモールグループとしての普遍性にも通じる点があるので(たとえば、いじめ)、年少者に特有とは言えないかもしれない。むしろその特殊性は、同世代の人間が、好むと好まざるとにかかわらず、一定期間強制的に一か所に通い続けて、縁もゆかりもない他人と過ごさねばならないというところにあるのかもしれない。

とにかく、私たちは社会に再包摂される前にギャングエイジを経過する。しかし、いつまでもそこに留まるわけにはいかない。最終的には就職や結婚などによって、社会に順応していかねばならない。学校時代はそういう意味で大人の世界での選抜に備える時期でもある。ギャングエイジから卒業して大人の(規範の支配する)世界へ入っていく準備過程、いわば大人の世界の規範のミニチュア版でもあるのだ。

選抜というのは、社会の階層に組み込まれていくということだ。青春というのはそれがおぼろげながら見えてくる時期である。同じような可能性を持つとされた(この作品中の校長の言葉で言えば「真っ白なキャンバス」)仲間が、異なった層に分けられていく。それは連帯感からの決別でもある。

このような意識のはっきりした表現を、私はスティーブン・キングの作品で出会った。断片的であるし、いささか古いので、証拠能力は低いかもしれないが、日本人としての私たちには冷酷とも思える認識という印象が強かったので、引用する。『スタンド・バイ・ミー』(1982年、山田順子訳)ではアメリカ社会の特徴を反映して、能力も財産もなく、努力もしない連中は切り捨てられてしまうということを認めている。それはギャングエイジの団結の規範の放棄をせまるものだ。死体探しの冒険旅行に出たクリス、ゴーディ、テディ、バーンの仲良し四人組は、将来的にクリス・ゴーディ組とテディ・バーン組に分かれていく。

だが、クリスはこう言ったのだ。「おまえの友達はおまえの足を引っぱっているよ、ゴーディ。おまえにはわからないのか?」クリスはテディとバーンを指さした。二人は立ちどまって、わたしたちが追いつくのを待っている。二人してなにか言いあっては笑っている。バーンときたら腹をよじって笑っている。「おまえの友達はおまえの足を引っぱっている。溺れかけた者が、おまえの足にしがみつくみたいに。おまえは彼らを救えない。いっしょに溺れるだけだ」

テディとバーンは次第に廊下や、三時半以降の居残り組の常連になっていった。私たちはうなずきあい、ハーイとあいさつをかわす。それだけの仲となった。しかたのないことだ。友人というものは、レストランの皿洗いと同じく、一人の人間の一生に入りこんできたり、出ていったりする。そこにお気づきになったことはないだろうか?しかし、水中の死人たちが無情にもわたしの足を引っぱっていた、あの夢のことを思うと、そうなるべくしてなったのだという気がする。ある者は溺れてしまう、それだけのことだ。公平ではないが、しかたがないのだ。ある者は溺れてしまう。

「溺れてしまう」連中がどうなるか。例えば、『キャリー』(1974年、永井淳訳)で、十八歳のトミー・ロスがガールフレンドのスーザン・スネルに語る。

「ぼくなんかたぶん親父の駐車場で働くことになるのさ」と、彼はいった。「金曜と土曜の夜はアンクル・ビリーかザ・キャヴァリアーでビールを飲みながらおしゃべりをする。土曜の午後にサンダースのやつが投げた棒球をひっぱたいて、ドチェスターを逆転してやったなんて話をね。口うるさい女房を持って、いつも一年前のモデルに乗り、民主党に投票する――」

あるいは、女性の例では、『アトランティスのこころ』(1999年、白石朗訳)でのピートとキャロルの会話。

「‥‥その年うちの両親が離婚して、わたしは悲しみのどん底にいたわ。だから、わき目もふらずに勉強するか、ハーウィッチ・ジュニア・ハイスクールの女生徒たちがつくる街角娘たちのグループにはいるしかなかった。この女の子たちはフレンチキスが専攻で、たいていは十六歳で妊娠することになる。どういう女の子たちかはわかるでしょ?」

「もちろん」故郷のゲイツフォールズでは、<フランクス・ファウンテン>とか<デアリー・デッシュ>といった飲食店の店先に、よく女の子たちのグループが忍び笑いを洩らしながら群れあつまっては、車高を低くしたフォードやヘミットエンジンを積んだプリマス‥‥を走らせてくる男の子たちを待っていた。そうした女の子たちが成長するとどんな女になるかは、おなじメインストリートの反対側で見ることができた。十歳ぶん年をとり、体重は二十キロ近く増え、居酒屋の<チャッキーズ>でビールをがぶ飲みしている姿だ。

つまり、成功するためには青春物語にいつまでもこだわっていては駄目だという教訓なのだ。あるいは、この世俗性に裏打ちされているからこそ、青春物語は追憶の中で永遠に生きるのだ。その叙情性を打ち破るのは、これまた青春でしかありえないのは、当然のことだろう。

スティーブン・キングは成功することに重きを置いているのではなく、失敗を避けるためのある種の努力の必要性について語ろうとしているようだ。典型的なのが、『アトランティスのこころ』の中の「一九六六年 アトランティスのハーツ」だろう。メイン州立大学の寮でハーツというゲームがはやり、それにのめり込んでしまって勉学がおろそかになり、次々に大学を去っていく若者たち。その魔力から脱け出して何とか大学に残ることができたスキップとピート。この二人は、『スタンド・バイ・ミー』のクリスとゴーディなのだ。そして彼等がある程度の成功を勝ち取るのは、勉学によって大学卒の学歴を得られたからなのだ。

アメリカでも学歴は重要だ。教育は成功をもたらすと信じられている。しかし、学歴は基準の一つに過ぎない。注目したいのは、落ちていく者は努力していないか、あるいは能力不足なので、当然とみなされていることだ。それがタテマエであるのだ。私たちは、少なくともタエマエ上は、本人の責任に帰すことにためらいがある。しかし、グローバル化の中で、このタテマエさえ崩れていくのではないかという不安がある。

むろん、失敗者が全て劣っているわけではなく、失敗した方が正当な場合もあるだろう。現実的な成功とは別の規準や別の見方がある。ただ、たぶん、彼等に言わせれば、成功に背を向けるのは勝手であり、誰も止めはしない。それだけのことだ。

11

菊池宏樹、小泉風助、沢島亜矢、前田涼也、宮部実果の五人は作者の分身である。一人の作家によって書かれた小説の中の人物はみなそうだとも言えるのだが、一方で自分とは異なる質の人物を造形することも作家には求められる。五人の同質性はそれぞれのモノローグの中の自然描写や感覚描写に典型的に現れている。みな同じ感性によって捕えられたものであり、彼等の精神構造が異なるように描き分けられていないのである。

では、作者の分身ではない人物はいるのか。それは竜汰、友弘、梨沙、沙奈の四人だ。彼等は作者とは共感できない存在である。彼等には内面がない(と作者には見える)ので、モノローグとしての描写がしづらいのだが、そういう理由以上に、作者は彼等が嫌いなのである。彼等がエゴイストであることは仕方がないとしても、「上」であるゆえにエゴイストであることが可能になってしまっているのが受け入れられないのだ。

そういう人間は常にいるものだ。だからあえてそのことを真正面から問題にするのは稚拙なことだし、現実的ではない。だから、時代の風俗として、また(克服すべき課題としての)環境として作者が描くのは当然だった。

私たちはタテマエでは、心の美しさは容貌の美しさに優るとか、真善美は一致するとか、内面性を強調することで外面性の優位さを抑え込もうとしている。しかし、外面性が大きな効力を持つことをホンネでは悟っている。タテマエとホンネを微妙にバランスさせることで、心の安定を得ようとするのだ。この作者も、ホンネをあからさまにしつつ、タテマエ(内面性の強調)でその相殺を図っている。思春期というのは外面性が強力になってホンネがタテマエを圧倒しかねない時期である。そういう危うさを作者は捕え、作者なりの処方箋を書いたとも言える。

だが、風俗は時代の変化を反映する。青春という永遠のテーマも、その時代特有の容貌を帯びている。作者は意識せずとも、時代の風潮に敏感に反応しているように思える。それは外面性の有効さが社会的に認知されつつある傾向とでも言えようか。「海外でも通用する人材」という言葉に典型的に現れているように、いま求められているのはコミュニケーション能力を中心とした外部への発信能力であり、それゆえ他人の評価を得るためには外観を含めた自己の存在価値を積極的に訴えることが必要になっている。目立つことが重要なのだ。そのことが従来の私たちの価値観を揺るがそうとしている。

だが、価値観は簡単には変わらない。たとえそれが実体からかい離しているようでも、一時的であるにすぎなければ、損なわれることはないだろう。どうなるかは分からない。それでも、私たちは今度こそ何かが変わるかもしれないと感じている。その予感を私はこの作品に予想したのだったが、むしろ作者はタテマエを再構築しようとしていた。そこが私には物足りなかった。

さて、桐島である。彼は菊池たちが推測したように、クラブ内のごたごたに嫌気がさして部活をやめたのだろうか。作品の中では彼は姿を現さず、彼の思いも分からぬままである。そこで私は勝手な想像をする。桐島が部活をやめたのは「そんなちっさなこと」が原因ではないだろう。彼は彼の都合でやめたのだ。クラブの他のメンバーに与える影響は承知していたが、それに左右されることなく。映画の中の竜汰がふと口にしたように「ただの受験対策」ということが一番妥当するのではないか。彼は見栄えがよく、人当たりもうまく、成績もいい。過剰な自己意識に悩まされることもない。彼には上昇志向的な明確な目標があり、それに向かって努力することができる。他人に対しては冷酷ではないけれど、過剰な思い込みもしない。落ちこぼれていく者に対してはこう言うだろう。「ある者は溺れてしまう。それだけのことだ。公平ではないが、しかたがないのだ。ある者は溺れてしまう」。

この作品で桐島が不在なのは、彼が自省なき「上」、真の「上」であるからだ。不在の桐島、それこそが私たち日本人が抱える空白ではないだろうか。