メタファーと失語症

ずっと以前から気になっていたのだが、ローマン・ヤコブソンが「言語の二つの面と失語症の二つのタイプ」(『一般言語学』、川本茂雄監修、みすず書房、1973年)で述べている失語症の二類型は、脳の異常とどう関係しているのだろうか。

ヤコブソンは、失語症には相似性の異常と隣接性の異常という二つのタイプがあり、前者の場合隠喩が理解できなくなると述べている。私自身の個人的な傾向として、比喩に関して音痴(これも比喩だが)気味であることを自覚している。そして、言語的論理の正確さへのこだわりがあると自己認識している。言語的論理は左脳の機能であり、それが優位であることは、右脳の機能の低下を意味し、それが比喩の困難(相似性の欠陥)と関係していることを示しているのではないか。

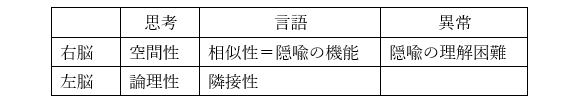

つまり、類似による(相似性的)思考は論理性に欠けるから右脳の機能、関連による(隣接性的)思考は論理に忠実であるから左脳の機能、したがって相似性の異常は右脳の異常に、隣接性の異常は左脳の異常に対応していると考えられるのではないか。ややこしいので図示してみよう。

しかし、最近読んだ『脳のなかの幽霊、ふたたび』(ラマチャンドラン、2003年、山下篤子訳、角川書店、2005年、文庫本2011年)に次のようなくだりを見つけて、私の推察が怪しまれてきた。

私は、左右のTPO(とくに角回)は、それぞれ少しちがうタイプのメタファーを、すなわち左はクロスモーダルのメタファー(「うるさい(派手な)シャツ」「鋭いチーズ」など)を、右は空間的なメタファー(彼は地位から「降りた」)を成立させる、相補的な役割も進化させたのではないかと推量しています。これはまだ、体系的な検証を経ていません。しかし、先にお話したように、左の角回に損傷のある二人の患者は、ことわざやメタファーの解釈がまるでだめで、「ブーバ/キキ」テストも落第でした。(文庫本109ページ)。

補足の引用をすると、「角回は、(触覚と固有感覚に関与する)頭頂葉と、(聴覚に関与する)側頭葉と、(視覚に関与する)後頭葉が交わる部位(ここがTPO――引用者注)に戦略的に位置づけられ」、「様々な感覚モダリティを収束し、モダリティに拘束されない抽象的な、周囲の事物の表象をつくる」ところである。また、「ブーバ/キキ」テストとは、「アメーバのような図形」と「ギザギザの図形」のどちらがブーバでどちらがキキか(いずれも架空の名だが)を問うもので、通常はブーバを前者、キキを後者と判断する。

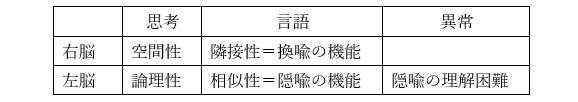

つまり、「ことわざやメタファーの解釈がまるでだめ」なのは、左脳の異常であるということなのだ。ヤコブソンは相似性を隠喩(メタファー)に、隣接性を換喩(メトミニー)に関連付けていることからしても、私が思っていたのとは逆に、相似性は左脳に、隣接性は右脳に対応しているのだろうか。よく考えてみると、隠喩というのは単に相似であるのではなく、相似性を見出すことである。本来は異なっているものの間に類似性を見つけ出すことなのだ。これは論理的な操作と言える。一方、隣接性は視野をずらすことで次々にたどっていくことでしかなく、論理的というより行き当たりばったりなところがある。隣接性には統辞機能が含まれているように見えるが、むしろ特定な名詞に特定の動詞が連想されるといった慣習的な結びつきに頼った操作なのだろうか。以上の場合は次のように図示できよう。

しかし、そう考えてヤコブソンの論文を読み直してみると、おかしなことに気がついた。隣接性の異常は相似性が保持されているのだから、隠喩が可能なはずである。ところが、このタイプの失語症に見られるのは「疑似隠喩表現」であり、「意図的な意味転移を全然示さない」とヤコブソンは(ヒューリングズ・ジャクソンを引用して)記している。つまり、意味的に似たような語のつながりが保持されているだけなのだ。しかもこのタイプの患者は「幼児のような一文発話、あるいは一語文へと向かう傾向がある」というのである。このような言語機能の欠損は左脳の障害とみなされるであろう。

だとすれば、相似性の異常と隣接性の異常は、左脳と右脳のような対称的な関係として捕えるべきではなくて、失語症の進行程度の差として位置づけられるべきではないだろうか。失語症では左脳の機能障害を右脳が補てんしようとして隣接性が目立つようになるが、症状がさらに進行すると隣接性の優位とされるものさえ消えてしまう。隣接性の異常と言われるのは相似性の異常がさらに進んだ症状であって、相似性の優位などは見られないのである。だから、相似性の異常から得られるほどの知見を隣接性の異常という概念からは期待できないのだろう。

つまり、左脳の言語機能障害に対しての右脳による代替ということは言えるのだろうけれど、右脳の異常だけでは目立った言語機能障害は見られないのではないか。隣接性の異常と相似性の優位という組み合わせの出現はないということだ。

そこで、隠喩の困難という個人的な状況を、左脳と右脳の機能の違いが関与している現象として、素人考えなりに検討してみたい。相似性の異常は言語脳としての左脳の異常であるから、その症状には左脳の機能の欠落か、代替的・補助的な右脳の機能が見られるはずである(どちらかを見定めるのは実験的手続きがなければ困難であるが)。

まず、隠喩音痴である私は左脳に欠陥があるはずだ。しかし、私は自分が論理的、つまり左脳優位であると思い込んでいた。なぜだろうか。私が言葉の関係の厳密さにこだわる場合、類語などについてはむしろその差異の方に注目してしまう。あいまいさを嫌うのだ。だから言い換えがきかない。したがって、数学的思考も苦手である(数字を扱うのは左脳である)。抽象的思考も言語に頼れば得意なのだが、記号の任意性(隠喩に通じるだろう)にはついていけないのだ。言葉の意味の固有性に捕らわれていると言ってもいいのかもしれない。これは言語機能を担う左脳優位を表わしているように見えるが、言語使用にはある程度の意味の自由さが必要である。言葉の意味に固執するというのは、そこにあまりに情緒的に関与していて、逃れ難くなっているのかもしれないのだ。理屈っぽいというのは、しつこいとか、細かいことにこだわるという傾向を伴うから、右脳の特性なのかもしれない。

右脳は空間的な認識に優位である。そこから思いつくのは、私の場合、論理の展開をたどるときに図形の助けを借りると理解がしやすくなることだ。むろん、図形は抽象的であり記号的でもあるが、空間的な位置関係に翻訳されることで相互のつながりがよく分かるようになる。おかしいのは、私が方向音痴でもあることだ。空間的認識の右脳優位からは逆なようだが、地図を記憶することが難しいことに原因があるようだ。現に地図を見ていれば経路をたどることができるのだが、地図を頭の中で展開することができない。つまり、論理が視覚と強く結びついているのだ。

このように考えると、左脳は論理的、分析的、解析的であり、右脳は直観的、創造的、総合的であるという通念の妥当性に疑問が生じてくる。むしろ左脳こそ飛躍を好み、右脳は野暮な律儀者のようだ。だからこそ、右脳は隠喩を理解できず、類推的思考を非論理的だと思う。例えば、「水が低きに流れるように、人は易きにつく」ということわざは、水の動きの真理性が人の性向のそれを直接証明しようとしているように右脳には受け止められ、両者には因果関係がないはずだから妥当な言明ではないと判断されてしまう。因果にこだわることの問題点は、何ごとにも原因を見つけ出さずにはいられないことであろう。このことが右脳に超因果性とでもいうべき機能を与え、論理性を装うようにさせているように思える。

もちろん、半球特異性の扱いには慎重であるべきだ。「認知の諸機能が完全にどちらかの一方の半球に帰属するとみなす『二分熱』の危険性」についてはラマンチャンドランも認めている。「特化のほとんどが絶対的ではなく相対的であることと、脳には左右だけでなく前後や上下もあることを忘れてはいけない。事態をさらに悪くしているのは、手のこんだポップカルチャーやおびただしい数の自助マニュアルが、半球特異性の考えにもとづいていることだ」(『脳のなかの幽霊』注22ページ)。私の推論も単なる思いつきでしかなく、実証のめどもない。ただし、ラマンチャンドランはこう続けている。「しかしこうしたポップカルチャーが存在するからといって、主たる論点――左右の半球は本当に別々の機能に特化しているという見解――をはぐらかすべきではない」(同)。

誰かが私の推論を検証してくれるとうれしいのだが。