デカルトの極小二元論

デカルトの四つの著作、『方法序説』(小場瀬卓三訳)、『情念論』(伊吹武彦訳)、『哲学の原理』(桝田啓三郎訳)、『省察』(桝田啓三郎訳)について述べてみる。以下の引用は『世界の大思想7 デカルト』(河出書房、1965年)による。

1

『方法序説』において注目されるのは、デカルトの言語観である。

というのは、いろいろなことばをいっしょに配列して、それでもって自分の考えを理解させる話を組み立てることができないほど愚かで鈍重な人間はなく、白痴でさえもその例外ではないのに、これに反してほかの動物は可能なかぎり完全に、また仕合わせに生まれついた動物でも、これと同様のことができるものはひとつもないということはまことに注目すべきことだから。(109頁)

古い著作であり、古い翻訳であるから差別的な言葉が使われているけれども、デカルトがこの事実を重視したことは先駆的であった。チョムスキーが自らをデカルト派(カルテジアン)と呼んだのはもっともなことである。

面白いことに、ロボットや生成AIの出現を予測するようなことをデカルトは言っている。やや長いけれども引用する。

これに反し、われわれ人間の肉体に似ていて、道徳的にも可能なかぎりわれわれの行為をまねる機械があるとしても、われわれはやっぱりこのような機械が、だからといって真の人間ではないことを認識する二つのきわめてたしかな方法をもっている。その第一は、これらの機械が、われわれが自分の思想を他人に表示するためにもちいるように、ことばだとか、ことばを組み合わせてできるその他の符号だとかをもっていないということである。というのは、われわれはひとつの機械がことばを発するように作られるということも、あるいはその機械が自分の器官の中になんらかの変化をひき起す肉体的作用に応じて若干のことばを発するということ、たとえばもしわれわれが機械のどこかに触れると、何をいわせたいのですかとたずね、またほかの個所に触れると、痛いとか、あるいはそれらに類似のことを叫んだりするようなことさえ考えることができるが、しかし彼の目の前で話されるすべての事柄の意味に応じて返答するためにことばをいろいろなふうに配列するというようなことは、人間ならどんなに愚かな人間にでもできることだが、そういうことをこの機械ができると想像することは不可能であるから。第二は、このような機械はたくさんの事柄をわれわれのいかなる誰かと同じくらい上手に、あるいはそれ以上上手にやってのけることはできても、ほかの若干の点ではきっと欠けるところがあり、それらの諸点によってわれわれは、このような機械は自覚によって行動するのではなく、ただ単にその諸器官の配置によって動くにすぎないということを発見するだろう、ということである。(108~9頁)

このデカルトの見解は、コンピュータの発達した現今では説得力に欠けるように思えるが、それは置くとして、デカルトが言葉の使用を人間性の根本に置いていたのは確かなようである。デカルトは、「話すことができるためにはほんのわずかの理性しかいらないということは、われわれの知るところであるから。」(109頁)とまで言っている。デカルトはこの言葉を人間と動物との比較において言っていて、「彼らは全然理性を持たない」(同)」から話せないとしている。しかし、「ほんのわずかの理性」と「全然理性を持たない」とはどの程度の差なのであろうか。理性は量的なものなのだろうか。デカルトは精神を理性や悟性や知性と同一視しているが、精神が人間を特別なものにしているのは、質的な特性であって、量的な評価ではないのではないか。ここでの理性を精神とは別物、何らかの生活機能のようなものとみなせば、動物に理性(に相当するもの)があったとしても、それでも言葉は話せないとみなすことができよう。人間にあって動物にない「精神」とは、単なる理性とはみなし得ないのではないか。その「精神」の存在を表すものが言葉なのだ。

逆に言えば、言葉を完璧に使うことのできる機械が存在すれば、それには精神があるとみなせることになる。ここで、人間と動物の違いと、人間と機械の違いにズレが生じる。前者では言葉が区別の基準になるが、後者ではそれができない。もし、後者においても精神を区別の基準とするならば、それは言葉以外に求めなければならないであろう。候補として考えられるのは、上記のデカルトの言葉を使って言えば、「自覚」の有無である。しかし、「自覚」の存在を知るのが会話によってしか可能でないとすれば、人間と同じように巧みに言葉を操る機械に「自覚」がないことを、どうやって知ることができるのか。

より普遍的には、私たちに意識があることをどうやって証明すればいいのかという問いになる。あなたの隣にいる人間が、いわゆる「哲学的ゾンビ」でないことをどうやったら確認することができるのか。

それはともかく、デカルトについて言われる二元論は、実は「精神」が極小の二元論なのだ。物体やら感覚やら感情やら、あるいは理性ですら、物質ないしその機能として扱われ得るのである。

2

『情念論』においてデカルトは「動物精気」について語るが、その働きの詳細については無視しよう。それは、神経伝達や血液循環の詳しいメカニズムが分かっていなかった時代において、説明のための仮説として提出されたものであり、それが妥当でないと分かったならば放棄すればよい。

重要なのは、「動物」精気とされていることである。これは人間だけではなく、動く生物としての動物全般に見られるとされているメカニズムなのであろう。そして、動物精気は「心」に働きかけるとされているのであるから、動物にも心があるということになるのではないか。

デカルトは、動物には理性、思考力、さらには情念さえもないとしているが、「精気や腺の運動」は認めている(372頁)。さらに、デカルトは、人間の行動は動物精気や血液の作用によって自動的に身体が動くことに基本があるとしている。これは動物についても当てはまるであろう。

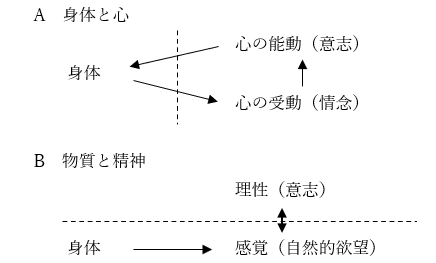

では、デカルトにおける心とはどのようなものなのか。デカルトは身体と心という二つの主体を措定した後、「身体にのみ属する一切の機能を考察したうえは、心に帰すべきものは想念を除いて他に何物も残っていない」(361頁)と言う。想念は「心の能動」と「心の受動(情念)」に分けられ、前者は意志、後者は知覚や認識に関わる。知覚は対象、身体、心によってそれぞれ触発され、いずれも心に影響を与える。それら全てを情念とも言えるのだが、デカルトは「心に帰すべき知覚」のみを「心の諸情念」に限っている。情念の役割は次のようである。

というのは、人間においてあらゆる情念の主要な作用は、情念がいまや身体をして取らしめようとする態度を、さらに心が意志するよう、心を刺激し、仕向けるにあるということを注意せねばならぬ。(367頁)

意志が生じるのは、脳と心の媒介をする「腺」における物体(動物精気)から想起(情念)への転換が契機となる。そして、心における想起間の作用(情念→意志)に基づく意志の作用によって行動がコントロールされる。

一方で、デカルトは情念に対する心の反作用を認めている。そして、「意志は本来自由である」(368頁)とか、「心の動きは、何ごとかを望みさえすれば(略)その意志に応じた結果を生む(略)」(368頁)と言って、心の自発性、主体性を当然視している。意志が情念から生み出されるのではないのであれば、心に何ごとかを望ませるようにしているのは何なのであろうか。

普通、心の下部すなわち感覚的と呼ばれている部分と、上部すなわち理性的部分との間、または自然的欲望と意志との間に起こると想像されているすべての戦いは、もっぱら、身体がその精気により、心がその意志によって、腺の中に同時に刺激しようとする運動間の反撥に存するのである。(中略)われわれの内部において認められる反理性的なものは、すべて身体にのみ帰すべきである。(370頁)。

つまり、「腺」を心の場とみなせば、心の中で感覚と理性が争っているということになるのだ。ここに物質と精神の二元論を見ようとするのであれば、一方は感覚(自然的欲望)という物質的メカニズムに、他方は理性(意志)という非物質によって、心は分断されるということになる。身体と心という区分と、物質と精神という区別はズレを生じているのだ。簡略化して図示すれば以下のようになろう。

ところで、人間を含めた動物は、血液や動物精気によって行動を適切にコントロールしているはずである。その行動の一部(全部ではない)がなぜ不適切(反理性的)と判断されるのか。身体の誤りを理性が正すのであれば、私たちは悩むことはない。理性に従えばよいのである。しかし、私たちは判断に迷う。理性の判断が常に正しい(適切な)のであれば、なぜそれに従えないのか。理性の量が不足しているからであろうか。しかし、理性のないとされる動物が誤ることが少ないのであれば、理性は一体何をしているのか。

その謎を解くのは簡単である。ある行動が不適切であるとされるのは、他に適切な行動があるからである。常に適切な行動が選択されるのであれば、理性と身体の対立など生じない。対立が生じるのは、理性と身体の間にではなく、ある行動と他の行動(あるいは、非行動)の間にである。諸行動は常に価値の序列に従って整列しているわけではない。どの行動がもっとも適切なのかは、未来に属する判断なので、不確定なのである。しかも、選択の候補となる行動が多いほど、選択はより難しくなる(理性は選択の候補を増やすと思われる)。私たちが突きつけられているのは、理性と身体の間の選択ではなく、行動と行動の間の選択なのである。

そのことはデカルトも言っていることなのだ。「心の側から見て喜びは必ず善く、悲しみは必ず悪い」(399頁)から、喜びを結果する欲望を受け入れ、悲しみをもたらす欲望を避けねばならない。また、「欲望は正しい認識にしたがうとき必ず正しい」(400頁)から、正しい認識を持たねばならない。一方で、「摂理はいわば不動の宿命あるいは必然」であるから、「偶然はわれわれの悟性の誤りから生じた幻として破棄すべきものである」(401頁)。偶然という考えは「われわれがおのおのの結果を生むにあずかった全部の原因を知らないことに基づいている」(同)。では、私たちにできることは何なのか。デカルトは、神の摂理という「その掟がわれわれの自由意志に任せたもの」(同)については、なしうる、あるいは、なすべきことがあると言う。偶然とされる結果をもたらす諸行動のうち、正しい欲望が指し示し、かつ可能と思われる行動を、私たちは選ぶべきなのである。たとえその結果が思ったようでなくとも、選択自体はなされるべき「だった」のである。(もちろん、その選択が神の摂理による必然であったのかもしれないが、私たちはそれを知らない。)

それゆえ、デカルトのシステムは、デカルト自身からも守られている。心は判断のメカニズムとして、物質的なシステムに組み込まれ得るのである。理性が判断の適切性を評価するものであるならば、人間と動物の差は、その有無にではなく、その量的差異にあることになるであろう。

しかし、デカルトにとっては、人間と動物を分けるのは質的な差でなければならず、それが「精神」であるのなら、理性とは異なるものであるはずだ。

それはさておき、デカルトは解剖学的な知識によって血管や神経が全身にめぐらされていることを知っていた。血管については血液循環を理解していたが、神経についてはその作用を想像するしかなかった。そこで、動物精気というものを想定した。動物精気は神経を伝って脳から身体の各部に送られて筋肉を動かす。また、血液が心臓に戻るとき、その熱や流量によって異なった種類の動物精気が作られ、脳へと送られる。さらに、脳の動物精気は腺を通じて心に影響を与える。「なお、静脈や動脈にあって血液となり、脳、神経、筋肉内にあって精気となり、気体となって発散する蒸気をつくり、身体または目の表面に凝って水となる汗や涙をつくっているのは、みな同一物質にほかならない。」(395頁)

このようなシステム構成によって、デカルトは各種の情念と心の関係を説明しようとした。しかし、結果的には、デカルトの説明は、新たな知見というより、こじつけに近いものになってしまった。なぜなら、デカルトの情念分析は、実験的ないし臨床的ではなく、思弁的であったからだ。つまり、科学がまだその領域まで届いていなかったのである。

とはいえ、デカルトが情念を物質的に捕えようとし、心でさえも可能な限り物質のシステムに組み込もうとしたことは確かだと思う。

3

『哲学の原理』では、世界を感覚的にとらえるのは主観的な誤りとしたデカルトの考えがはっきりと述べられている。

物体の属性について、「量(長さと幅と深さに延長していること)」と「味・臭い・音・熱さ・冷たさ・光・色など」とをデカルトは区別している。しかし、それがモノと心、あるいは外界と精神の二元論を意味しているかというと、それは違うようだ。

これは当然なことで、私たちは、心というものがさまざまな場所的運動だけであらゆる感覚をうちに呼び起こされるような性質をもっていることを知っているのであるから、また、実際にそれらの運動が心にさまざまな感覚を惹き起こすところを経験で知ってもいるのであるから、しかもこのことはそのような運動が外部感覚の器官から脳髄へ移って行くことにほかならないことをも、私たちは理解しているのであるから、外的対象において、光、色、臭い、味、音、熱さ、寒さ、その他の感覚的諸性質、あるいは実体的形相などの名で私たちが呼んでいるものが、かの諸対象のさまざまな状態とは違った何者かで、これが私たちの神経をいろいろなふうに動かすのだとは、私たちは決して認めえない、とどうしても結論しないわけにはいかない。(336頁)

それにしても、物体が運動するということ、さまざまな大きさと形をもっているということ、その異なりに応じてその運動もさまざまに変わってくるということ、衝突すると、より大きい方が多くのより小さい部分に分割されて形を変えるということ、これらのことを一体誰が疑ったことがあるだろうか。これは私たちが単に一つの感覚で認めるばかりでなく、視覚、触覚、聴覚など多くの感覚で認めることである。これは、私たちが判明に心に描きかつ理解することのできることでもあるが、色とか音とかのような、多くの感覚によってではなくそれぞれただ一つの感覚によってしか知覚されない他のものについては、いわれえないことである。これらのものの心象は私たちの意識の中で混乱していて、それがいったい何であるのか、私たちには分からないからである。(337頁)

感覚(ここでは「色」で代表させよう)が現象するのは私たちの認識上の問題であって、実在のモノとはみなし得ないとデカルトは言っている。色が色として認識されるのは私たちが混乱しているからなのである。つまり、外界のデータを身体が取り込んで脳に伝達し、脳内の心の中で精神と結び付けようとするのだが、それがうまくいっていないということなのである。デカルトにとって、心というのは外界と精神が出会う場であるが、色は身体(外界)が作り出した誤った情報なのだ。外界には色はない。精神は色を誤りだと判断できるから色は精神にもない。つまり、色は宙に浮いていて、モノと精神の二元論のどちらの次元にも属していないのだ。

世界(外界)は量(延長)だけがあるとデカルトは言う。世界は物理的なものだけで構成されている。身体も外界のものだから、身体が得た情報も神経や血液や動物精気によって物理的に脳内の心に伝えられているはずだ。ところが何かまずいところがあって、たとえば色として表現されてしまう。

デカルトにしてみれば、その誤りのメカニズムも究明したかったのだろうが、人体に関する知見がまだ少なすぎた。だから、「混乱」としか把握できなかった。

つまり、デカルトの二元論は、一方に「延長」としての外界、他方に外界が「延長」であると正しく判断する精神、という二元論なのである。そして、「延長」である外界(世界)のメカニズムを探るという科学の役割を重視したのだ。人間の外界認識における混乱のメカニズムも、いずれは解明されるであろうと期待して。

4

『省察』では神の存在証明に多くの部分が当てられている。なぜそんな必要があるのだろうか。神は存在すると言明すればそれで済むことではないのか。しかし、それでは世界について何ごとかをなすのに支障が生じるのである。世界に神が遍在し、常に介入しているならば、それを見極める必要がある。もちろん、全てを神の思召しとみなすなら、そして、神の意図が図り難いならば、私たちは全てを偶然として受け入れるしかない。けれども、少なくとも、神の意図を推察することができれば、また、そこに法則性のようなものが見出されるのであれば、言い換えれば神の恣意性を限ることができるならば、私たちは何かを達成するために行動することができるであろう。

もちろん、多少とも理解力のある者なら、神の介入など滅多にないことであり、もしかするとそんなことは全然起こらないことであると判断することは、そんなに難しいことではない。そんな意見を述べて厄介ごとに巻き込まれるのはご免だが、日常をそういう見通しの下に過ごしていく人は多いのではないか。

しかし、世界に関して何ごとかを述べようとすれば、明示的であれ暗黙的であれ、神についての態度を決めておく必要はあるだろう。デカルトの時代には神の存在を否定することは命に係わることであった。デカルトもそんな危険を犯そうとはしなかった。しかし、デカルトが論じようとした世界には神は必要なかった。いや、神という要素は余計なばかりではなく、整合性を乱してしまうものであった。それゆえ、デカルトは、神の存在を否定することなく、神の介在を排除しようとした。デカルトは、人間の本質を「精神」の中に閉じ込めたように、神の存在も「精神」の中に押し込めたのである。

デカルトは、神の存在を、私たちが完全性を思惟し得ることだけに求めたのである。つまり、人間の認識し得る世界には完全性というものは見出せないが、それにもかかわらず私たちは完全なるものを思惟することができる。完全なるものは神に他ならない。私たちが唯一実在を確信できるのは自らの「精神」であり、それゆえそこにおいて思惟せられるものは実在するのであり、したがって神は実在する。

逆に言えば、人間にとって神は「精神」の中だけにあり、それ以外の誤り多き世界には存在する余地はないのである。それゆえ、私たちは神という要素を考慮せずとも世界を認識し、世界を考え、世界に働きかけることができるのだ。

「神は欺かない」というデカルトの主張は、神は誠実であり、恣意的ではない、したがって、神は自ら作った世界のルールを守るということも意味しているのであろう。つまり、奇蹟は起こらないのだ。奇蹟は起こらざるべきことが起こることだからである。デカルトは神の全能性にも制限をかけているのだ。

しかし、デカルトの神の存在証明には根本的に無理なところがある。私たち人間は神とは違い不完全である。それゆえ、私たちは誤るのである。誤ることができるのである。そういう私たちが抱く神の観念(神についての思惟)が絶対に間違っていないということが言えるのであろうか。ただ思惟するというだけで神の実在が証明されたことになるのであろうか。

デカルトはあれやこれやと説明を試みるが、整合性が欠けているという疑念を晴らすことはできていない。しかし、デカルトにとってはそれでもよかったのである。デカルトの神の実在証明は、いわば「こじつけ」なのだ。神の力を最小にまで縮めること、ただ存在するだけのものとしてしまうこと、それがデカルトの狙いだったのである。つまり、神の存在を認めるという最小限の妥協によって、教会からの迫害を避け、神のいらない(出しゃばってこない)世界の研究をしたかったのである。

デカルトが神を信じていたかどうかはどうでもいいことなのだ。神はいないと信じている場合と、すべては神の思し召しであると信じている場合と、世界の事象を見ることにおいては同じであってもおかしくない。排除すべきは、特定の事象にのみ神の介在を想定することなのである。神がこの世界を作ったあと放置しているということと、この世界に神がいないということは、私たちには区別できないことなのだ。

とはいえ、理論家としてのデカルトにしてみれば、次のような問いを立てざるを得なかった。

したがって、ここになお残る問題は、いかにして神の善意は、このように解せられた〔人間の〕自然が〔誤りやすく〕欺瞞的であることを防止しえないのか、ということを探求することである。(193頁)

「このように解せられた〔人間の〕自然」とは、この世界で人間が生き延びるために備わっている身体の機能である。デカルトは人間を「精神」と「身体」との「合成体」とみなす。そして、「身体」と「精神」の機能の違いを指摘する。すなわち、身体の機能は限定されていて、融通が利かない。一般的な事態には対処できるが、あらゆる事態に対処できるようには作られていないのである。そして、限られた資源という制約下にある人間にとっては、その方が生き延びるためには合理的なのである。「人間は制限されたものであるから、人間には制限された完全性のみがふさわしい(192頁)」のである。身体の機能は「その限りにおいては十分に明晰判明である(191頁)」。

では、精神は何の役に立っているのか。精神は「単に思惟するものである限りにおける私自身」(193頁)であり、それは不可分であって「意欲するのも、感覚するのも、理解するのも、同じ一つの精神である」(同)。そして、精神を特徴づけるのは「明晰判明」な判断である。しかし、身体は精神の完全な支配下にあるのではなく、半ば独立した存在であり、精神は身体の助けを得ない限り、外界(世界)と結びつくことはできないのである。孤立しているのは精神なのだ。そして、精神の中で神も孤立しているのである。