知能・論理・言葉

1

新井紀子『AIvs.教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社、2018年)を読んで、以前から疑問に思っていたことを述べてみる気になった。以下については差別的な口調が感じられるかもしれないが、いろいろな能力には格差があるという事実の一つとして知的(とされる)能力を扱おうとするものである。

境界知能というのは、平均的な知能と知的障害の間を指す言葉でのようである。IQを使った説明では、85~115が平均的、おおむね70以下が知的障害とされているので、境界知能は71~84ということになっている。境界知能とされる人は人口の14%、1,700万人いると推定されている。これは驚くべきことではないだろうか。それだけの人が通常の生活に適応できていないとすれば、社会はその負担にあえいでいるはずだ。

あたかも確認された事実のようにどこでも使われているこの数字の情報源はどこにあるのだろうか。調べてみたら単純なことだった。ベルカーブから統計的に推定されるIQ71~84の範囲の割合が13.6%であり、これを日本の人口に当てはめただけのことである。

境界知能というのは、1952年のDSM‐Ⅰでは精神薄弱・軽度(IQ70~85)、1968年のDSM‐Ⅱでは境界精神遅滞(IQ68~85)とされていたが、1980年のDSM‐Ⅲ以降、正式な疾患として診断方法には搭載されず、「臨床的関与の対象となることのある他の状態」とされ、2013年のDSM‐5ではIQ71~84という指標もなくなっている。

知能指数という指標だけではその人の生活能力を判断するのは難しい。冒頭の数字を振り回している人々の言うことはあまり信用しない方が無難だけれど、テストで測るような能力には個人差があるのは事実だ。しかし、その能力の低さが生活上どの程度の支障をもたらすのかは個々のケースによって異なるであろう。生活能力という観点で見ると、知能指数での序列がどの程度の意味をもつのか疑問である。そこで、知的な観点で測られる能力と生活していくうえ必要な能力の関係ということを考えてみたい。

そんなことを取り上げるのは、私にある経験があったからだ。(僭越ながら私自身のことを言うと、以下のエピソードでも分かるように、理屈っぽい、細かいことにこだわり過ぎる、といった評価を受けている。)

かつて私がサービス業とみなされる職に就いていたとき、業界内の研修に参加した。参加していたのは部署の責任者のような幹部職員である。研修の中に、参加者がチームに分かれてゲームのようなことをするプログラムがあった。進行役は研修を扱う企業の職員(複数)だった。そのゲームは、チーム内の各自にそれぞれ異なった情報が与えられ、その情報を出し合うことで仮定の区域の建物の配置を推定し、ある場所に存在する建物名を探り出すというものだった。その速さをチーム間で競うのである。

ゲームの説明文が参加者に渡された後、ゲームが開始されたのだが、私の属したチームはゲームの進行の仕方を理解していな人がほとんどで、私が説明しても納得しない。彼らは進行役の一人を呼んで説明を求め、ようやく納得した。

彼らは日常の業務では何らかの責任ある地位にあり、それをそつなくこなしているはずである。業務はそれほど複雑ではなく、労働者の質も高いとは言えない(四年生の大学卒は稀であろう)。それでも、彼らの業務には一定の水準の能力が必要である。なぜ、この程度の理解力しかないのだろうか。

さて、ゲームが一通り終わり(目標達成が早い、遅いはあまり重視されなかった)、その意義について説明がなされたのだが、私の予想は外れた。そのゲームは、目的の建物を特定するのが課題であり、配置されている建物全部を特定する必要はない。ゲームの参加者はついついすべての建物を特定したがるが、求められている課題ではそれは不必要であるばかりか、余計なことなのだ。そのことに時間をかければ、課題を達成する時間が長くなり、その競争に負けてしまう。つまり、この研修では「蛇足」について教訓話をするのだと私は思っていた。しかし、進行役はそうはしなかった。この研修の当初の組み立ては私の推測通りどおりだろうが、実施を重ねていくうちに内容を理解させるのが難しいことが分かり、効果の点からみて省いてしまった方がよいと判断されたのではないか。研修においては、与えられた課題をこなすだけでなく、なぜその課題が与えられたかを理解できなければならない。この研修のレベルは参加者には高すぎたのだ。

そこで、論理とは何だろうかという疑問が湧く。私たちは日常において因果的な思考を用いている。しかし、その思考はバイアスがかかっていることが多く、純粋に論理的とは言えない。筋道(物語)があればいいという程度のものである。私たちが論理に気をつけるのは、書かれた文章に関わる場合だけではないだろうか。

言葉が音を媒体としてのみ使われていたときには、記憶の限界があって、長い思考過程を要する複雑な論理を扱うことはできなかった。書き残すこと(記録)が成立したことで、複雑な思考の経路が保存され、その経路を簡単にたどり直すことが可能になった。

言葉の歴史は古いが、文字の歴史は浅い。脳は言葉については適応しているが、文字による表現には十分に適応しているとは言い難い。言語使用は一般に教育などの特別な学習の必要はないが、文字使用には教育が必要になる。さらに、文字を使った論理使用については、教育だけでは十分でないある種の能力が必要とされるのかもしれない。

論理を発話で扱うのには限界がある。たとえば、二重否定(と疑問)による強調。「Aではないのではない」は「Aである」を意味する。ところで、「Aではないのではないか」は「Aではないはずだ」を意味する。さらに、「Aではないとは言えないのではないか」は「Aであるはずだ」を意味する。ややこしいけれど、通常の会話での慣習化した使われ方では理解可能である。しかし、それを越えてしまうと戸惑うことになる。文章化されたもの、あるいはその発話では混乱してしまうのだ。そこには論理の働きが必要だからだ。

科学や技術では論理は欠かせない。少なくとも論理的に統一がとれていないと、説明にはならない。自然言語での説明では論理性には限界がある。そこで、さらに数学的説明が必要となってくる。

繰り返すが、言葉(文法を含む)にとって論理操作はさほど重要ではない。人間の生活は集団の中で営まれるが、そこでは言葉は必須ではある。しかし、厳密な論理は必要とされない。書かれた文章で論理を操るのは一部の人に過ぎない。そういう能力がなくても多くの人は生きていけるのである。

2

今井むつみ著『算数文章問題が解けない子どもたち ことば・思考の力と学力不振』(岩波書店、2022年)を読んだので、この項を追加する。新井と今井では視点は異なるが、いずれもテストで測る思考能力が低い子供たちのことを取り上げている。新井は文章の読解力が低いことを問題視し、今井はスキーマ(知識の枠組み)形成の不適切さを指摘している。

両書を読んでみて思ったのは、書かれた文にしろ、数学的操作にしろ、人間にとっては自然な行為ではないのではないか、ということである。

言葉が人間の機能として備わっているのは進化の結果であろう。特異なケースを除けば、人間はだれでも言葉を使いこなす。言葉はコミュニケーションを格段に効率化させ、人間がこの世界で生き延びることの大きな助力となった。しかし、進化の中で獲得されたのは話し言葉であり、書き言葉は文化という別の次元での出来事であった。私たちは書き言葉を扱えるようには生まれてきていない。書き言葉は訓練によって習得されなければならない。確かに、話し言葉も習得される。しかし、それは意図的な教育の結果によるのではなく、非系統的、断片的に得られるデータに触発されて、いわば自生的に形成される。話し言葉と書き言葉の間には深い断絶がある。

現代の社会・文化においては、文章の理解・作成および数の計算が可能でなければまともな生活はできない。しかし、それらが十分にできないからといって生きていけないことはない。それらの能力が必要とされ、それらの能力が地位の向上に役立つ分野はあるのだが、一方では、それらの能力がさほど必要とされず、それらの能力が地位を保証するわけでもない分野もある。ごく簡単な読み書き計算だけで事足りている人はたくさんいる。

だが、そういう人たちも文章や数式の理解が求められる場所がある。それが学校教育の場だ。そして、理解の度合いがテストで計られ、その結果によって子どもたちが序列化される。そのようなテストに必要な能力が学校や研究機関以外で役立つことはほとんどないにもかかわらず。

簡単な言葉で簡単な知識を問うて能力の差を見ようとする場合は、ことに特殊な文章となる。いわゆるひっかけが多い。新井の本から例をあげてみよう。

公園に子供たちが集まっています。男の子も女の子もいます。よく観察すると、帽子をかぶっていない子どもは、みんな女の子です。そして、スニーカーを履いている男の子は一人もいません。

私たちはカテゴリーによって認識する傾向がある。この文章から私たちは、男の子/女の子、帽子あり/帽子なし、スニーカーあり/スニーカーなし、という対立項とその組み合わせの情報を得る。さて、テストは次の文の真偽を問うている。

(1)男の子はみんな帽子をかぶっている

(2)帽子をかぶっている女の子はいない

(3)帽子をかぶっていて、しかもスニーカーを履いている子どもは、一人もいない。

問題文のなかの「帽子をかぶっていない子どもは、みんな女の子です」に注目してみよう。〈「帽子をかぶっていない子ども」→「女の子」〉が真であっても、その逆である〈「女の子」→「帽子をかぶっていない子ども」〉は必ずしも真ではないというのがこの文のひっかけどころである。常に真なのは対偶である〈「女の子ではない(=男の子)」→「帽子をかぶっていない子どもではない(=帽子をかぶっている子ども)」〉である。

また、次のようにも考えることもできる。帽子をかぶっていないことは女の子であることの十分条件ではあるが、必要条件であるかどうかは分からない。逆に、女の子であることは帽子をかぶっていないことの必要条件であるが、十分条件であるかどうかは分からない。帽子をかぶっていることは男の子であることの必要条件であるが、十分条件であるかどうかは分からない。逆に、男の子であることは帽子をかぶっていることの十分条件ではあるが、必要条件であるかどうかは分からない。

したがって、(1)は正しい。一方、女の子に関しては、帽子をかぶっている子がいるかどうかは不明である。したがって、(2)は常に正しいとは言えない。

逆・裏・対偶とか必要条件・十分条件については、中学校か高校の数学で学んでいるはずだ。しかし、私の経験では、それらを十分に理解できなかったし、現実にそれらを使って何かを論証したこともない。通常の言語使用においてはそのような論理は特殊な場合に限られる。もしそのような言語使用が常に求められるなら、「言語論理学」として教えられる必要があるだろう。

そういう観点からは、「帽子をかぶっていない子どもは、みんな女の子です」というのは解釈が難しい文である。「帽子をかぶっていない子どもは女の子です」という文に変えてみると、一層そのあいまいさが際立つ。「帽子をかぶっていない子どもが女の子です」という文との違いを厳密につけにくいのである。そして、「帽子をかぶっていない子どもは、女の子みんなです」という文もまぎらわしい。

そもそも、この文は特殊な文脈において使われる文であろう。例えば、「帽子をかぶっていないのはどんな子でしょうか」という問いに対する答えとして、である。単純な叙述としては自然ではない。

そこで、この文を「帽子をかぶっていない子どもが女の子です」と誤って解釈したとしよう。その場合、(1)は正しい、となる。しかし、それで正解とはならない。そう解釈すれば、(2)も正しくなるからだ。さらに、(3)も正しくなる。つまり、文の解釈をこのように間違えた場合、(1)(2)(3)すべてが正しいと解答しない限り論理的とは言えない。言語解釈の正しさと論理の正しさとは別であり、このテストで両者を分別できる可能性がある。逆に言えば、言語解釈と論理操作を重ねて問うテストになっているということだ。

ところで、選択問題ですべてが正しいという解答はまれである(複数解答可であっても)。解答者にその知識があれば、(1)(2)(3)すべてが正しいとは解答せず、どれかを恣意的に選ぶかもしれない。そうなると、論理性は失われてしまうが、それは別の論理が働くからだ。

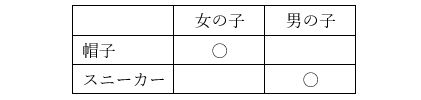

もう一つの誤りは、カテゴリーによる分類から起こる可能性がある。問題文をカテゴリーに関する説明と解釈してしまうのだ(下図参照)。

つまり、問題文は女の子と帽子、男の子とスニーカーの関係を述べていて、女の子とスニーカー、男の子と帽子の関係については述べていないと解釈してしまうのである。この場合は、(2)は間違いであるから正しくない、(1)と(3)は情報不足で不明だから正しくないと判断するだろう。そうすると正解はないことになる。しかし、選択問題で正解はないということはほとんどないから、解答者は恣意的にどれかを選ぶかもしれない。

この場合、(2)は正しいと判断してしまったとしたら、論理的には(1)と(3)も正しいということになるが、男の子と帽子の関係の直接的情報がないことから、(2)のみが正しいとすることになるのかもしれない。

文の読み違いを避けようとするなら、問題文を次のように言い換えればよいだろう。意味は全く同じとは言えないが、この話題に関してはほぼ等しい。

公園に子供たちが集まっています。男の子も女の子もいます。よく観察すると、男の子はみんな帽子をかぶり、スニーカーを履いていません。女の子については、帽子をかぶっていない子はいますが、帽子をかぶっている子がいるかどうかは不明です。また、女の子がスニーカーを履いているかいないかも不明です。

これは冗長な文章かもしれない。しかし、正答率は大幅に改善されるはずだ。ただし、そうなるとテストの意味は平凡なものになってしまうだろう。

ここで取り上げたテスト文章は特殊な例であるが、それを作ることが可能なのは、言葉には原理的な限界があるからだ。

なぜ文章の解釈が難しいのか。一つには冗長性を減らそうとするからであろう。すべて記そうとすればかえって全体の把握が難しくなってしまう(よほどの興味か必要性がない限り、契約書や規約などを読み通し、かつ理解しようとする人はいまい)。既知の部分や推察できる部分は省略する必要がある。その省略を補えない人は文章が理解できない。

また、言葉の逐次性は記憶を必要とする。直前に聞いたり読んだりしたことを憶えていて、次の発話や文章と関連づけなければならない。複雑な発話や文章はワーキングメモリに負荷がかかって理解を難しくする。

書かれた言葉は読み直すことによってこの限界を乗り越えようとすることができる。しかし、通常の認識やコミュニケーションでは、そこまでの努力は求められない。多くの人にとって、テスト文章の理解が出来なくとも生活に支障はないのである。